CEOメッセージ(統合報告書より)

社会の持続的発展と

人々の安全で快適な生活に寄り添う

「なくてはならない」存在を目指して

JFEホールディングス株式会社

代表取締役社長(CEO)

北野 嘉久

自ら考え、自ら語り、自ら行動せよ

2024年にJFEホールディングス社長に就任し、昨年発行した統合報告書では先人から伝授された言葉として「自ら考え、自ら語り、自ら行動せよ」「目標は高く」を座右の銘として紹介しました。事業環境が厳しい今だからこそ、この言葉を自分の心に刻み続けています。

2024年から2025年にかけて当社の事業環境は厳しさが増すばかりです。国内では、経済の停滞、各産業の国際競争力の低下、人口減による内需減少の影響などがボクシングのボディブローのごとくじわじわと日本全体、各分野に広がっています。海外では、中国の内需停滞による鋼材輸出の著しい増加による国際市況の低下、米国の関税政策に代表される保護貿易主義、自国第一主義の台頭による自由貿易主義の危機など、JFEグループを取り巻く事業環境は国内外ともに我々がかつて経験したことのない厳しさと言えます。

また、気候変動問題についても、異常気象による自然災害を目の当たりにするたびに、地球温暖化の波が差し迫ってきていると感じます。温室効果ガス(GHG)削減、カーボンニュートラルを目指していくことは、地球上で人類が快適な暮らしを継続するためには避けては通れない大きな課題でしょう。特に国内の産業界の40%に相当するCO2を排出する鉄鋼業にとってはカーボンニュートラルへの対応は最重点課題であることは疑いようもありません。

このように課題、難題が押し寄せてきている事業環境下で「会社はどう成長していくのか」「JFEグループはどこを目指していけば良いのか」という方向性を経営者として社内外に提示していかねばなりません。

まず事業環境が未曾有の厳しさであっても企業が成長していくために、「自ら変革できる組織」をつくっていかねばならないと思っています。高度経済成長下では、ただひたすら同じ目標(増産)に向かってがむしゃらに働けばおのずと収益が上がり、会社は成長できましたが、もうそのような時代は到底望めません。そのような過去の成功体験から経営者が脱却せねばならないと思っています。自ら変革できる組織をつくっていくには、社員一人ひとりが「我々はなぜ存在するのか」という、いわゆる存在意義を常に意識し、現状に満足することなく高い目標を掲げ、そして「我々は何をして生き残っていくのか」を自律的に考え、周囲とコミニュケーションしながら変革に向けた行動をしていくことが必要と思っています。まずは経営トップからその姿勢を見せなければなりませんし、役員がその範を示すことが肝要です。また、多様性(DEI)とはまさにこのような活動を実践するための大事な考え方と捉えています。画一的でない、多様な考え方があることを受容し、公平な場を作って、議論して初めて変革へのヒントが生まれ、次なる成長の足掛かりとなると思います。「自ら考え、自ら語り、自ら行動せよ」、「目標は高く」という先人の言葉は非常に厳しい事業環境下でこそ重みを増している言葉と痛感しています。

そして、社員が自分たちの事業、組織、個人の「存在意義」を自ら考え、長期的視野で「ありたい姿」「目指す姿」を描き、高い目標を定め、それに向けて挑戦する会社にしていきたい。今般、「パーパス」(存在意義)および「JFEビジョン 2035」(長期ビジョン)を策定するに至ったのはこのような背景からです。

事業会社ごとのパーパス策定

当初は「JFEホールディングスとしてのパーパスを作るべきではないか」という意見もありましたが、グループを支える事業会社ごとに存在意義が違うのではないか、それぞれの社員の思いをくんで策定すべきではないかと考え、事業会社ごとに策定することとしました。

JFEスチールのパーパス「ねがう未来に、鉄で応える。」は「ねがう未来」が何かは明確にしていません。「ねがう未来」は時代によって変化するかもしれません。カーボンニュートラル、豊かな社会、お客様の期待、社員の将来などさまざまなステークホルダーの「ねがう未来」に鉄づくりを通じて応えていく姿勢が示されています。

JFEエンジニアリングのパーパス「くらしの礎もとを創る・担う・つなぐ―Just For the Earth―」は「つなぐ」に未来思考を、「Just For the Earth」に地球と人々のために持続的な社会の実現にひたむきに取り組む思いが込められています。安全安心な社会を希求し、人々の「くらし」を力強く支え、次世代へ継承してゆく、揺るぎない決意が込められています。

ヒト・モノ・機能をつないでソリューションや新たな機能を生み出す、JFE商事のパーパス「世界をつなぐ。鉄でつなぐ。」ではつくり上げたネットワークを世界中に広げる意志を「つなぐ」に込めています。まさに、商社ならではの表現であり、コアである「鉄」への思いから「鉄でつなぐ」としていますが、JFE商事はさまざまな商材を扱っているため、個々の社員がそれぞれの商材に置き換えることができるフレーズです。

3つの事業会社ごとのパーパスはそれぞれの持ち味がうまく表現されていると自負しています。

なくてはならない存在を目指して

循環経済(サーキュラーエコノミー)移行への取り組み

20世紀の100年間で世界人口は15億人から60億人と4倍にも増加し、2023年には80億人に達し、早晩100億人になるといわれており、人口増により、資源・食料・環境・格差などさまざまな課題が我々人類に押し寄せてきていると思います。そうした中で人類が「快適なくらし」を継続するための一つの対策として、地球上の限られた資源を「最小限に使用を抑える(リデュース)」「何度でも使う(リユース)」「別の形で有効に使う(リサイクル)」という3つの「R」が大事になってきます。こうした課題認識から、循環経済移行の必要性への意識が社会全体に高まってきています。

JFEグループは循環経済への移行に向けて従前からさまざまな取り組みを実践してきており、当社の強みといえます。今後さらにグループ3社が相互連携し、それぞれの商品、技術を社会に提供できるよう取り組んでいきます。

例えば、鉄鋼事業では、最終製品のライフサイクルの長期化や高効率による省エネルギー化等により新たな資源の使用を減らすことを可能にする高性能電磁鋼板、自動車向け高張力鋼板(ハイテン)や、高耐食性鋼板、耐疲労鋼板など「リデュース」につながる商品群があります。鉄鋼製造プロセスにおいては、電気炉への転換や既存の高炉法でのスクラップ使用拡大を推進します。加えて新たに倉敷に建設する革新電気炉での高品質鋼材を生産できるような技術開発により、スクラップの活用の幅を広げ、スクラップを新たな製品に生まれ変わらせるという「リユース」を拡大し、同時に石炭の使用量削減によるGHG削減にも寄与します。エンジニアリング事業では、ボトルtoボトル、プラスチックリサイクル、食品リサイクル、廃棄物発電などの事業で「リユース」「リサイクル」を推進します。商社事業はそれらの取り組みが社会に広がるようサプライチェーンを構築します。

この循環経済移行への活動は、この後に述べる「JFEビジョン2035」および第8次中期経営計画においても重要な骨格となります。JFEグループの存在意義を考える上で非常に重要であり、経済性を確保しながら事業として拡大していくことによって「なくてはならない存在」として成長していけると思っています。

長期ビジョン「JFEビジョン2035」が目指すもの

2050年カーボンニュートラルに向けて

これまでJFEグループでは中期経営計画として3年ごとの計画を示してきました。今回、10年後の長期目標である「JFEビジョン2035」を定めたのは、2050年のカーボンニュートラルの実現を目指す当社にとって、2035年度はカーボンニュートラル技術の開発を完了させた上で、以降その技術を実装した大規模プロセス転換を進めていく極めて重要なタイミングであると考えたからです。

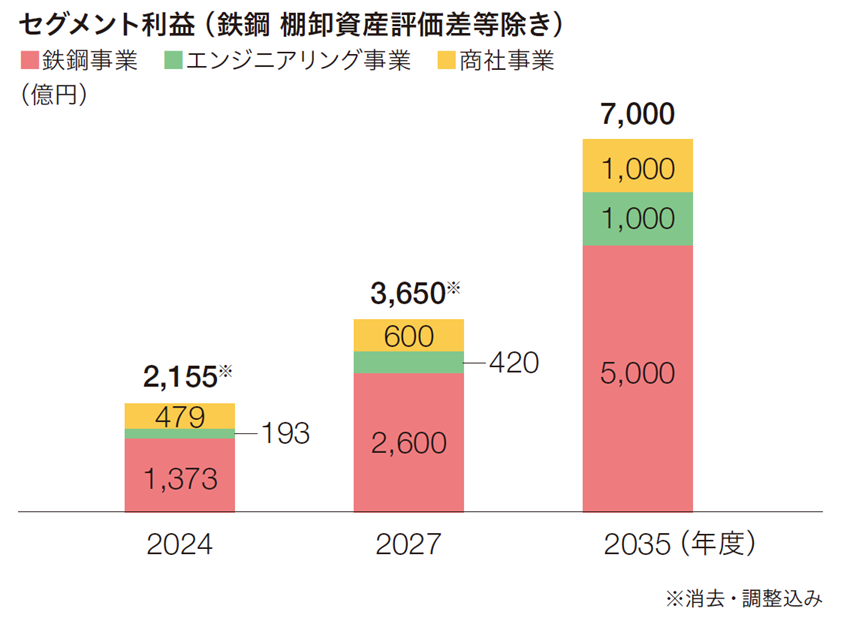

ステークホルダーの皆様の懸念は、「カーボンニュートラルに向かって鉄鋼業界は技術面・資金面で対応し完遂できるのか」「あらゆる競争が激化する中、JFEは果たして持続的に成長していけるのか」の2点と認識しています。同様の不安を感じている社員もいると思います。「JFEビジョン2035」で掲げた「CN(カーボンニュートラル)に向けた技術開発でのトップランナー」「グループ事業利益増大(セグメント利益7,000億円)」の2つの目指す姿は、当社がこれらの懸念にしっかりと向き合い、果敢に立ち向かっていくことを宣言したものです。

当社は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて2035年度までに1兆円、2036~2050年度には4兆円規模のGHG削減関連投資が必要と試算しています。このためには、事業利益を拡大し、財務体質を強くして乗り越えていく必要があります。これらの投資に必要な水準として、「JFEビジョン2035」では2035年度のセグメント利益の目標を7,000億円としました。いわゆる積み上げ方式ではない考え方で利益目標を定めたのはグループ発足以降初めてのことです。

セグメント利益目標7,000億円の内訳は、鉄鋼事業で5,000億円、エンジニアリング事業、商社事業の目標を、それぞれ1,000億円としました。

この利益を実現するには、従来のやり方の延長線上では達成が困難です。大きな変革が必要であり、成長分野への投資も欠かせません。達成するためには、「成長事業への選択と集中」「成熟している事業の利益拡大」「資産効率の向上」の3つの視点からのアプローチが必要です。

1つ目の視点の「成長事業への選択と集中」は、競争優位事業に国内外ともに積極的に投融資を行う戦略です。鉄鋼事業では、国内製鉄事業を高付加価値品やグリーン鋼材、カーボンニュートラルプロセスのグローバル展開のための技術開発や人材の創出といった役割を担うマザーミルと位置付け、需要環境に対応し徹底的にスリム化した上で、引き続きしっかりと資本投入し強靭化を図ります。国内で培った技術力を活かして、海外事業では競争優位な地域・分野においてトップクラスのパートナーと共にインサイダー型事業を拡大します。商社事業でも、事業優位性の高い地域を選んでM&A等によるインサイダー化を推進し、グローバルサプライチェーンを拡大していきます。エンジニアリング事業では、循環経済とGHG排出削減の観点から、先進的でかつ安全安心なインフラ・サービスを提供していきます。そのためにも業界再編を通じて盤石な収益・技術基盤を構築し、グローバルトッププレーヤーへの足掛かりを確立します。

2つ目の視点の「成熟している事業の利益拡大」では、現状でも安定的に収益を稼いでいる事業について、その収益を増大するにはどうするかを考えます。合理化やコストダウン活動のみならず、JFEグループ内にとどまらない同業他社との連携やM&A等も視野に“稼ぐ力”を向上させていきます。

一方で、どの事業にあっても赤字が継続している事業や将来的にも厳しい事業は、設備休止による生産規模縮小や他社との再編統合を進めなくてはなりません。場合によっては、事業撤退か売却も実行する覚悟です。

そして3つ目の視点は「資産効率の向上」です。保有している資産で利益を生み出せていないものを抽出し、改善策を実行します。上工程の休止により遊休となった土地・建物を活用して利益を生み出す京浜の土地活用事業や、保有している技術・技能・ノウハウで利益を上げるソリューション事業などに取り組んでいきます。

これらの視点で取り組みを進め、セグメント利益目標7,000億円を着実に実現したいと考えています。

カーボンニュートラルに向けた技術開発でのトップランナー

- 超革新プロセス転換技術の開発完了

- 地球環境保全に貢献する高い技術力と多様なエコプロダクト群の提供

- 高品質なグリーン鋼材の市場におけるメインプレーヤー

グループ事業利益増大(セグメント利益7,000億円)

- 成長戦略に基づいたスリムで強靭な国内体制

・競争優位性の源泉である技術・人材を創出

・量から質への転換の深化、各事業の再編と統合 - 海外成長地域でのインサイダー型事業拡大による成長

・トップクラスのパートナーとの協業、M&A

第8次中期経営計画

「JFEビジョン2035」からのバックキャスト

長期ビジョン「JFEビジョン2035」とあわせ、その実現に向けた成長戦略として、第8次中期経営計画を策定しました。第8次中期経営計画の最終年度である2027年度は、2035年度のセグメント利益7,000億円の通過点として、3,650億円の目標を設定しました。2024年度の実績である2,155億円(鉄鋼 棚卸資産評価差等除き 消去・調整込み)と比べて高い水準ですが、これまで認可済の成長投資案件の立ち上げや、国内体制の再構築、海外事業での収益拡大により達成できると見込んでいます。グループ全体を俯瞰すると、国内事業でしっかり収益を上げつつ、利益目標の1/3は伸び行く海外市場での事業利益拡大を織り込んでいます。2035年度の利益目標7,000億円に向けて、海外事業拡大にいかに目途を立てる事ができるかが、第8次中期経営計画以降の要諦といえます。

第8次中期経営計画の2つの軸は、「国内のスリムで強靭な体制の再構築」「海外の成長分野・地域への積極的な投資を含めた事業拡大」です。

鉄鋼事業に関しては、第6次中期経営計画(~2020年度)までは粗鋼生産量3,000万トンの構築を掲げ、国内製鉄所の生産能力の維持・増強に注力してきました。第7次中期経営計画の策定にあたっては、汎用品の価格競争の激化など潮目の変化を強く感じ、3,000万トン体制へのこだわりを捨て、国内最適生産体制の確立に舵を切りました。いわゆる「量から質への転換」に踏み切り、東日本製鉄所の構造改革を通じて、粗鋼生産2,600万トンでも利益が出る体制を構築しました。しかし、中期最終年度である2024年度は、我々の想定を超える需要の落ち込みとなり、粗鋼生産量が2,195万トンまで減少し、2024年度の利益は目標に対して大幅に未達となりました。

第8次中期経営計画では、長期的に人口減少などによる需要の縮小が見込まれる国内を中心に、この厳しい環境は今後も継続していくと想定しました。第8次中期経営計画の最終年度(2027年度末)では、さらに2,600万トンから2割減の2,100万トンでも利益が出せる体制を目指します。具体的には、現中期経営計画期間中に西日本製鉄所の高炉1基を休止し、次の中期にあたる2028年度第1四半期には、高炉をもう1基休止し革新電気炉に切り替えることにより、高炉5基と革新電気炉1基の体制に移行します。製造設備の休止は苦渋の決断ではありますが、鉄鋼業は装置産業であるが故に、需要環境に見合った生産規模に変化させ、スリムで強靭な体制に変革し続けることが肝要です。

国内製造拠点の強靭化にあたって欠かせないのが、第7次中期経営計画に顕著な成果を上げた高付加価値品比率の向上です。前述したような高性能電磁鋼板や、洋上風力発電用大単重厚板などの付加価値の高い製品を開発し、拡販のための設備投資も実行してきました。この投資効果がいよいよ第8次中期経営計画に発現します。また、自動車分野では、一般的な鋼板を高強度の高張力鋼板(ハイテン)に置き換える軽量化が主流ですが、さらに強度を高めつつ加工性にも優れた製品の開発に取り組んできました。第8次中期経営計画においても、需要が伸びゆく分野を見極め、供給体制整備に結び付けていくことで、確実な成果につなげていきます。

成長のエンジンとなる海外でも、今後の需要拡大が見込まれる地域で成長投資を推進し、収益を拡大していきます。インドではJSWスチールと10年以上にわたって関係を築いており、第7次中期経営計画では、方向性電磁鋼板の一貫製造・販売ビジネスを共同で行うことを決定しました。今後電力インフラの拡大が見込まれるインドで、インサイダーとして徹底的に変圧器向け電磁鋼板の需要を捕捉します。また、北米ではNucorをパートナーとして、堅調な成長を見せる自動車用鋼板や建材の事業を展開しています。いずれも現地トッププレイヤーである企業と強固なパートナーシップを構築しており、パートナーの強みと当社の技術や資金を掛け合わせることで、成長が見込まれる地域でインサイダーとして伸びゆく需要を着実に捕捉すべく、各社とさまざまな検討を進めています。

鉄鋼事業と同様に、第7次中期経営計画期間中に、挑戦的なプロジェクトへの投資によりさまざまな成長の種まきが進んだのが、エンジニアリング事業です。洋上風力発電用のモノパイル基礎構造物を国内で量産製造できるのはJFEエンジニアリングだけです。2024年4月から稼働した「笠岡モノパイル製作所」は、超大型風車にも対応できます。国内ラウンド案件の受注が始まる第8次中期経営計画での収益化を見込みます。また、JFEエンジニアリングは、設計・調達・建設から運営・アフターサービスまで一貫で手掛ける廃棄物発電プラントやリサイクル事業にも強みがあります。廃棄物発電プラントは、国内での実績をモデル化し、アジアを中心に海外でも事業拡大を狙っていきます。また、食品リサイクル事業の新たな展開として、外食大手と食品リサイクルの事業展開を全国6カ所で開始しました。飲食店から出る食品廃棄物を回収して発酵させてメタンガスに変換し、そのメタンガスで発電し店舗に供給するビジネスモデルで、発酵後の残渣も肥料として活用できます。これらの事業は循環社会への移行に伴い、ニーズの高まりが見込まれる事業です。

商社事業では、国内での需要拡大は大きくは望めないため、現在の流通分野をいかに強靱な体質に再編していくかがポイントです。その上で、成長の基軸は、海外展開と考えており、成長する地域、成長する分野において、M&Aを含めてグローバルベースで事業投資する戦略を展開していきます。第7次中期経営計画期間中には、米国のCEMCOと米国・オーストラリアのStudcoという、2つの薄板建材加工会社を買収しました。さらにセルビアにおいては、電磁鋼板の加工・販売会社を立ち上げました。第8次中期経営計画では新たに北米、豪州、インド、欧州を重要地域とし、積極展開していきます。

第7次中期経営計画で開始した京浜土地活用では、先に公表した「OHGISHIMA2050」の推進にあたり、公共・公益性の高い土地利用転換に向けて首都圏で他に類を見ない規模の広大な土地開発を進めます。第8次中期経営計画では水素受入基地のための整備が始まります。JFEグループとしても将来的には土地の賃貸だけでなく、水素を利用した自家発電所からのグリーン電力の供給やその電力を活用したデータセンター事業の検討も推進します。廃プラスチックなどリサイクル事業も推進し、カーボンニュートラルと循環型社会の実現に向けた土地の利活用を今後推進していきます。

JFEグループ共通の主要施策として推進してきたDX(デジタル・トランスフォーメーション)では、長年蓄積された「操業データ・ノウハウ」と「広範な事業領域から生み出される技術」が競争優位性の源泉であると捉え、前中期経営計画に引き続きDXによるビジネス変革と生産プロセス・業務プロセス革新を推進します。また鉄鋼事業で培った世界最高水準の製造・プロセス技術をソリューションビジネスとして製造業全般へ提供したり、エンジニアリング事業でもAIを用いてこれまでのノウハウを操業支援に活用したO&Mビジネスを提供するなど、新たなビジネスチャンスとして今後も成長を期待しています。

JFEグループの使命

カーボンニュートラルに向けた技術開発でトップランナーに

昨今、低炭素化・脱炭素化をけん引してきた欧州の主要な脱炭素プロジェクトが、政策の不透明さ、エネルギーコストの高騰などを理由とした中断や中止が相次ぎ、あらためて社会がカーボンニュートラルに向かう経済性を含めた厳しさが浮き彫りになっています。こうした環境にあるものの、私はカーボンニュートラルに向けた大きな潮流は変わらないと考えます。

日本政府も、2050年カーボンニュートラルに向けてGX2040ビジョンを本年(2025年)打ち出しており、日本の産業競争力を確保するという軸足は変えていません。将来的には鉄鋼に限らず、すべての製品がグリーンなものに変わっていくパラダイムシフトが起こるとみています。当社が超革新技術開発のトップランナーであり続け、世界におけるプレゼンスを高めることが、失いつつある日本の産業の国際競争力を復活させるトリガーとなるのではないか、そしてこれに向けて取り組むことが当社の使命であると考えています。カーボンニュートラルを進めるためには環境と経済性の両立が前提となりますが、我々はそのための人材、技術、研究設備を備えており、これがJFEグループの成長の基盤であると自負しています。

JFEグループでは、このパラダイムシフトを我々がリードするチャンスと捉え、環境と経済性を両立させたカーボンニュートラル実現に向けた超革新技術開発を強い決意でむしろ加速し、できあがった技術をいち早く実装して、強みである高品質鋼材の生産に結び付けていきます。社内には超革新技術の開発を2035年度には完了するようにと発破を掛けています。非常にハードルは高いですがなんとしても乗り越える必要があると考えています。

パラダイムシフトの過程で重要となるのが、グリーンスチールの環境価値を世の中に認めていただくことです。グリーンスチールは一部で利用が始まったものの、日本社会全体では、その環境価値への評価がまだ発展途上であるのが現状です。鉄鋼業界は率先して政府に働き掛けており、昨年度には経済産業省主催で「GX推進のためのグリーン鉄研究会」が設けられ、今後必要となる支援策が具体的に示されました。

さらに進めているのが、国際標準化です。グリーンスチールの海外需要を拡大していく上でも、この環境価値を国際標準としていくことが大切であり、まさにここを日本が担っていくべきだと考えます。既に日本鉄鋼連盟では、グリーンスチールのガイドラインを作成しており、これをベースに世界鉄鋼協会(worldsteel)でも2024年に「worldsteel guidelines for GHG chain of custody approaches in the steel industry」の公表につなげました。次は、GHGプロトコル改訂やISOに向け取り組みを進めています。これらの取り組みでも、日本の鉄鋼業界がけん引していくことが重要です。

長期ビジョン実現を支える人材に対する取り組み

人材こそが企業成長の原動力

第8次中期経営計画も、「JFEビジョン2035」も、社員の力なくしては、実現は到底望めません。JFEグループには、非常に誠実で、仕事に一生懸命取り組む社員がそろっているのは頼もしい限りだと感じています。

私たちはいま、来たるべきカーボンニュートラル時代を乗り越えるという、かつてない大きな変革の渦中にあります。このような状況においては、当社が掲げる行動規範 「挑戦。柔軟。誠実。」の中でも、とりわけ「挑戦」が重要になってきています。そしてあらゆる挑戦をしていく中で、冒頭に述べたように、これから大切になるのがDEIです。カーボンニュートラルや循環経済への移行などJFEグループを取り巻く社会全体の環境は大きく変わり、これまで経験したことのない、簡単には答えの出ないさまざまな課題が目の前に広がる状況では、異なるバックグラウンドからさまざまな考え方を持った社員が融合するからこそ、前に進むパワーが生まれ、JFEグループの目指す姿に向かって道を切り開いていけると確信しています。

そのためにも、社員が能力を最大限発揮していきいきと働ける、魅力ある会社にしていくことが、私の重要なミッションです。社員一人ひとりの成長を後押ししながら、安全と健康を守るための投資を積極的に実施し、働きがいのある職場づくりを推進していきます。

ステークホルダーの皆様へ

企業価値向上に向けて

当社は、株価を重要な経営指標の一つと考えておりますが、残念ながら株式市場における評価は低いと言わざるを得ず、これを上げていかねばなりません。現状、当社のPBR(株価純資産倍率)が1倍を大きく下回っていることは、重要な課題と認識しています。

ステークホルダーの皆様の当社に対する評価を高めるには、この厳しい事業環境下にあっても、先に述べました「JFEビジョン2035」および第8次中期経営計画の課題を着実に実行することにより、株主資本コストを上回るROE(自己資本利益率)を安定的に実現し、市場からの信頼性を向上させていくことで、企業価値を向上させることであると考えています。

JFEグループは、これからも社員が一丸となって、社会の持続的発展と人々の安全で快適な暮らしに寄り添う「なくてはならない存在」となれるよう、コンプライアンスを徹底し、ガバナンス強化に努めつつ、さまざまな課題に取り組んでまいります。

ステークホルダーの皆様には、ここで述べましたJFEグループの進むべき姿をご理解いただき、今後のJFEグループにご期待ください。

代表取締役社長(CEO)