生物多様性の保全・自然再興

基本的な考え方

JFEグループは、持続可能な社会の実現に向けて、自然資本や生物多様性が社会にとって重要な基盤であると考えており、「経団連生物多様性宣言・行動指針」に賛同し、国際社会の一員として自然の営みと事業活動とが調和した経営を行っています。特に生物多様性保全を重要な課題と認識し、事業活動に伴う生態系への影響を評価した上で、この影響を最小限にとどめるよう配慮するとともに、自社の製造拠点や建設現場とその周辺地域、調達先などの生物多様性の保全・自然再興に寄与する活動に取り組んでいきます。例えば、重要な拠点である製鉄所およびその周辺地域の生態系のモニタリングや保全活動等を行うなど、地域の皆様とともに取り組んでいます。また、海洋環境を再生する鉄鋼スラグ製品の開発や自治体との共同研究、地域の皆様への環境教育機会の提供などを通して、事業活動以外の場での貢献も積極的に進めています。

中核事業である鉄鋼の製造プロセスにおいて、製品や設備の冷却・洗浄に大量の淡水を使用するため、水源やその周辺のステークホルダーへの影響を考慮した水資源の利用は重要な課題です。

国内製造拠点においては、これまでも渇水や洪水などの水に関する気象災害への対策を行ってきましたが、気候変動影響による頻度の増加や激甚化を想定し、代替手段の確保や防潮堤のかさ上げなど、対策の強化に取り組んでいます。さらに、グループの国内外に広がる事業拠点やサプライチェーンにおける取水元の渇水リスクや排水先の汚染リスクなど、水資源に関するリスクを把握した上で、その中で水ストレスを抱える地域ではステークホルダーとの対話を通じて、適切な対応を進めていきます。

基本方針

JFEグループは「生物多様性の保全・自然再興」への取り組みを推進するにあたり、基本方針を定めました。

「JFEグループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します」という企業理念のもと、生物多様性の保全と自然再興が持続可能な社会の実現のために不可欠な重要テーマであると捉え、活動に取り組むにあたって、以下の方針を定める。

- 私たちの事業活動が、生物多様性や自然資本に依存しており、また、生物多様性や自然資本に影響を与えているという認識を深め、リスクの低減を図るための活動を推進する。

- 生物多様性の保全や自然再興に貢献するプロセス・製品・技術の開発を推進する。

- 地域社会やサプライチェーンなど様々なステークホルダーと連携するとともに、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーとの統合も含めた多様なアプローチにて生物多様性の保全や自然再興に関する活動を推進する。

- 従業員の主体的な取り組みや、理解活動を通じて生物多様性に対する意識醸成を図る。

- 生物多様性の保全や自然再興に向けた取組みを開示し、社会と広く共有する。

外部イニシアチブへの賛同・参画

JFEグループは、「経団連自然保護協議会」の一員として、「経団連生物多様性宣言・行動指針(改訂版)」に賛同するとともに、自然保護や生物多様性の保全に積極的に取り組んでいます。

当社は、環境省と経団連自然保護協議会が立ち上げた「生物多様性ビジネス貢献プロジェクト」に参画していました。本プロジェクトの「ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム(NPEプラットフォーム)」への発展的リニューアルに伴い、当社はNPEパートナーズとして登録しています。

さらに、環境省、経済団体、自然保護団体等を発起人とする「生物多様性のための30by30アライアンス」に参画しています。30by30(サーティ・バイ・サーティ)とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標です。当社もビオトープを始めとするさまざまな活動を通じて、生物多様性の保全に貢献していきます。

外部イニシアチブの詳細は以下をご参照ください。

また、JFEホールディングスは自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD)が公表した情報開示提言に賛同し、「TNFD Forum」に参画し、「TNFD Adopter」に登録しました。今後、事業活動が自然環境や生物多様性へ与える影響について、TNFDのフレームワークに沿って適切な情報開示を図っていきます。

ガバナンス

JFEグループの生物多様性の保全・自然再興に関する取り組みは、JFEホールディングスの社長が議長を務める「グループサステナビリティ会議」のもと、グループを横断する「グループ環境委員会」を設置し、目標の設定、達成状況のチェック、グループ全体のパフォーマンスの向上等について議論する ことにより、監督・指導しています。特に重要な課題や指標については、取締役会での議論を通じて監督されます。

戦略

事業活動と自然資本の関係性の評価(LEAPアプローチに沿った評価)

JFEグループは今後の情報開示に向けて、TNFDで推奨しているLEAPアプローチに沿った評価を実施しました。2023年度は鉄鋼事業を対象に試行的な評価を行いましたが、2024年度は鉄鋼事業について評価対象を拡張した上で精査し、さらにエンジニアリング事業についても評価を行いました。

プロセス

鉄鋼事業

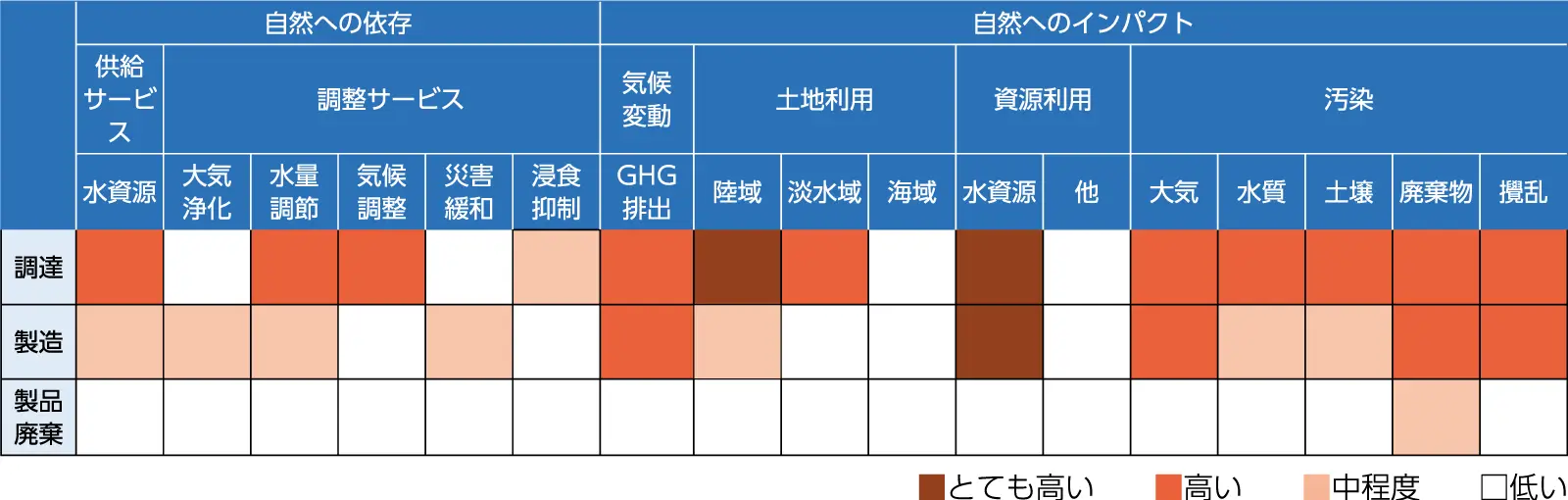

自然への依存・影響の整理(Evaluate)

鉄鋼事業が自然にどのような依存・影響を与えているかを整理しました。整理は当社製造拠点における「製造」と、サプライチェーン上流にあたる鉄鉱石や原料炭などの採掘である「調達」について実施しています。依存については、調達と製造で、水資源の供給や水量調節、気候調整などの観点で自然がもたらす恵みに依存していることが分かりました。影響については、製造においてGHG排出や汚染などの観点で自然に影響を与えていること、また、自社にとってサプライチェーン上流にあたる鉄鉱石・原料炭の採掘で土地利用や水資源利用、GHG排出や汚染等の観点で自然に影響を与えていることが分かりました。

主要製造拠点の評価(Locate)

主要製造拠点を対象にTNFDが定める優先地域の5つの基準に沿って評価した結果、周辺に保全重要度の高い保護地域・KBAが存在していることが分かりました。また、JFEスチールの国内グループ会社の製造拠点についても、同様の調査を行い、周辺の自然環境について評価し、結果を確認しています。

上記以外にJFE商事グループの加工拠点38社48拠点(国内18社24拠点、海外20社24拠点)でも同様の評価を実施、国内では6拠点で保全重要度の高い保護地域・KBAの近接地域が、海外では8か国で水リスクに該当する拠点が、1か国で先住民族・地域コミュニティとの近接地域があることが分かり、今後の評価・対応を優先して実施すべき場所であると認識しました。

- ※5つの基準に沿った評価は、以下の指標およびツールを用いて実施しました

•「保全重要度」…IBATを用いて、保全重要度が高い地域(保護地域とKBA:Key Biodiversity Area)との近接状況(半径5km圏内)を確認して評価

•「生態系の完全性」…Natural History Museumが提供している、Biodiversity Intactness Index(生物多様性完全度指数)を用いて評価

•「生態系の完全性の急激な劣化」…WWF Biodiversity Risk Filterが提供している、自然への影響の大きさを示す指標である、Pressures on Biodiversityを確認して評価

•「物理的な水リスク」…Aqueductを用いて、「Baseline Water Stress」、「Riverine flood risk」、「Coastal flood risk」を確認して評価

原料の調達先の評価(Locate)

鉄鉱石と原料炭の調達先を特定し、その主要な調達先鉱山(調達量の約7割。鉄鉱石:8鉱山、原料炭:14鉱山)を対象に、自然の状態などを評価しました。鉄鉱石はオーストラリアやブラジルなどから調達しています。評価の結果、オーストラリアの調達先鉱山では、水ストレスが高く、水関連リスクの対応が重要となることを把握しました。また、調達重量が大きくないものの、ブラジルの調達先鉱山は、保全上重要な生態系などと近接した位置にあるものが含まれることが分かりました。

原料炭はオーストラリアやカナダ、インドネシアなどから調達しています。評価の結果、オーストラリアの調達先鉱山では、各種リスクは高くないことが分かりました。他方でカナダやインドネシアの鉱山は生態系の完全性が高い地域に位置するものが含まれることが分かりました。

鉄鋼石(調達先国と調達割合)

原料炭(調達先国と調達割合)

自然関連のリスク・機会の整理(Assess/Prepare)

上記の依存・影響の評価結果をふまえ、現時点で想定される自然関連のリスクと機会を整理しました。リスクについては、気候変動リスクのシナリオ分析でも一部評価しておりますが、水不足や自然災害により製造拠点や調達先が被害を受けることで、生産量低下や調達難になる物理的リスクに加えて、保護地域や汚染などに関する規制が強化されることで移行リスクが発生する可能性を認識しました。一方で機会については、環境配慮型商品・プロセス・技術、資源循環に資する環境商材の需要や開発機会の増加などが考えられました。

また、鉄鉱石および原料炭の調達先において、JFEスチールの主要サプライヤーは水資源や生態系について評価を実施し取り組みを公表していることを確認しています。引き続き、サプライヤーの取り組み状況の確認や、「JFEスチール調達ガイドライン」の共有と働きかけなどを通じて、サプライチェーンマネジメントを進めていきます。

今後、評価のレベルを高めていくとともに重要と考えられるリスク・機会について、現在実施している対応策を継続しつつ、さらなる対応策の必要性について注視していく予定です。

直接操業の自然関連リスク・機会

| 分類 | 項目 | 影響内容 | 大きさ | 発生可能性 | 発生時期 | 対応 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 直接操業 | 物理リスク | 急性 | 異常気象の激甚化 | 自然災害の多発化・激甚化に伴うインフラの損傷などによる操業停止 | 大 | 低 | 中期 |

製鉄所・製造所内の排水設備等の増強

|

| 慢性 | 水不足や生態系の劣化 | 水資源の枯渇等の生態系の劣化による操業停止 | 大 | 低 | 長期 |

水の循環利用の推進による取排水量の低減

|

||

| 移行リスク | 政策・法規制 | ネイチャーポジティブに向けたなどの規制強化 | 事業所の近隣地域の生態系(陸域・水域)への水利用や汚染に対して、規制が強化されることによる対応コストの増加 | 中 | 低 | 長期 |

環境・防災重大事故ゼロ」を目標に以下取り組みの実施

|

|

| 評判 | 周辺生態系への影響 | 事業所の近隣地域の生態系(陸域・水域)に対して、水利用や汚染などの悪影響を及ぼすことによる対応コストの増加、信頼低下による売り上げ減少 | 中 | 低 | 長期 | |||

| 機会 | サービス、市場 | 鉄鋼製品・スラグ製品による生態系再生や環境負荷低減 | 自然再興・環境負荷低減などに貢献する製品の需要増加 | 中 | 高 | 短期 |

生物多様性・自然再興や環境負荷低減に寄与する商品の供給拡大や自治体・他社との連携

|

|

| 製品とサービス | 資源循環に資する商材のニーズ拡大 | 資源循環に資する商材ラインナップ数を拡充することによる売上高の増加 | 中 | 高 | 中期 |

資源循環に資する環境商材のラインナップ拡充

|

||

| 自然の保護・再生 | 工場の生物多様性保全 | 自然・生物多様性保全への社会的関心が高まる中、自社敷地内で取り組みを推進することによる地域住民をはじめとするステークホルダーからのレピュテーション向上 | 小 | 中 | 中期 |

知多製造所を中心とした自社敷地内での生物多様性保全への取り組み

|

||

| 上流 | 物理リスク | 急性 | 異常気象の激甚化 | 自然災害の頻発・激甚化による、原材料調達の不安定化、調達コスト増加 | 中 | 低 | 中期 |

<対応方針>

<現在実施している具体的な対応策>

|

| 慢性 | 水不足や生態系の劣化 | 水資源の枯渇等の生態系の劣化による、原材料調達の不安定化、調達コスト増加 | 中 | 低 | 長期 | |||

| 移行リスク | 政策・法規制 | 採掘に関する規制強化 | 保護地域の拡大などによる新規の鉱山開発の減少による調達コスト増加 | 中 | 低 | 長期 | ||

| 採掘時の汚染や水利用などの環境影響への規制強化による調達コスト増加 | 中 | 低 | 長期 | |||||

| 評判 | 調達先鉱山の重大な影響 | 森林破壊や汚染などによる保全上重要な自然や地域社会への重大な影響を及ぼす鉱山からの調達によるレピュテーション低下、重大な影響による鉱山の操業停止に伴う調達量低下 | 中 | 低 | 長期 | |||

| 市場 | 持続可能な調達の要求 | 顧客や投資家から、原料の調達先における持続可能性対応を求められることによる対応コスト増加 | 低 | 中 | 中期 | |||

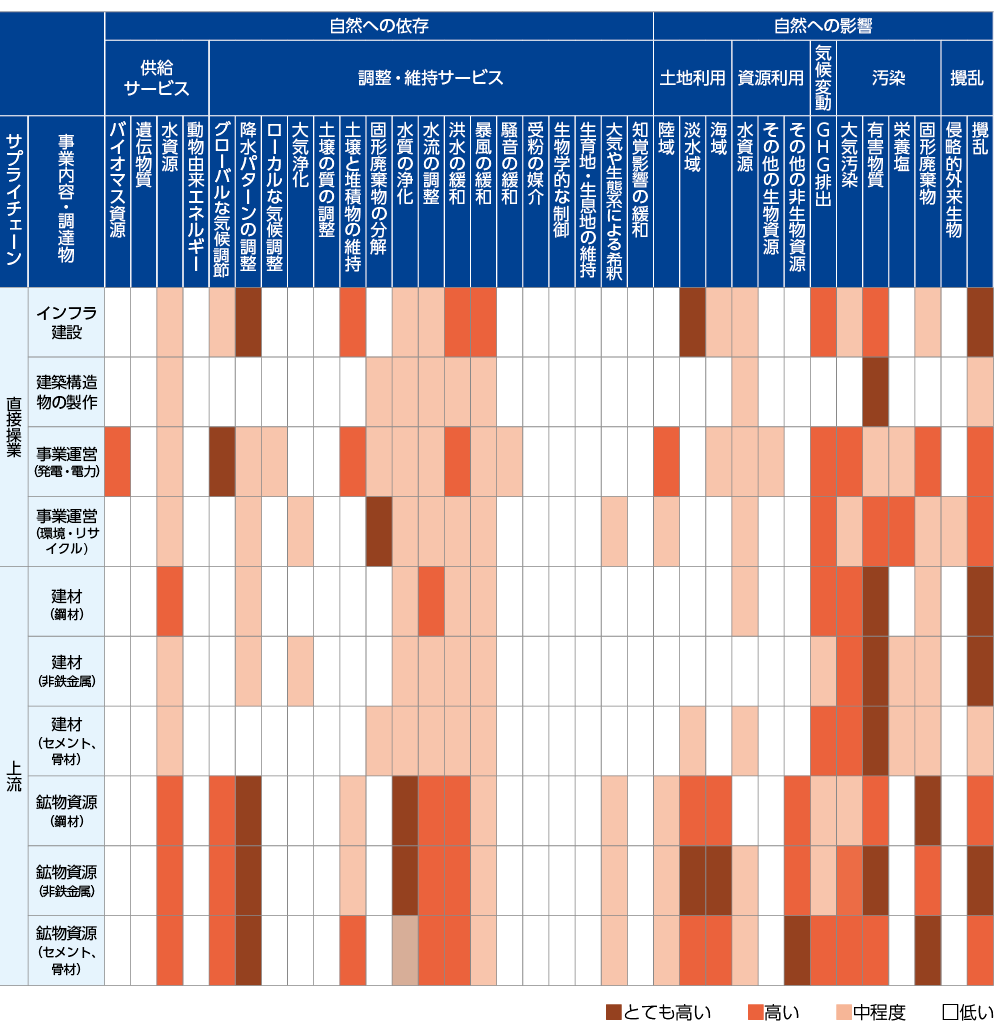

エンジニアリング事業

自然への依存・影響の整理(Evaluate)

エンジニアリング事業が自然にどのような依存・影響を与えているかを整理しました。整理は当社事業である「インフラ建設」「事業運営」と、サプライチェーン上流にあたる鉄鉱石や原料炭などの採掘である「調達」について実施しています。依存については、調達とインフラ建設で特に、気候調整などの観点で自然がもたらす恵みに依存していることが分かりました。影響については、インフラ建設における汚染などの観点で自然に影響を与えていること、また、自社にとってサプライチェーン上流(鉄鋼事業の上流と一部重複)にあたる鉄鉱石・原料炭の採掘で陸域利用や水資源利用、GHG排出や汚染等の観点で自然に影響を与えていることが分かりました。

この評価結果を踏まえて、依存・影響が大きく、かつ事業規模も大きい「インフラ建設」とその上流である「調達」を対象に評価を進めました。

建設現場の評価(Locate)

2024年の一定規模以上の国内の建設現場の位置情報を特定し、TNFDが定める優先地域の5つの基準に沿って評価しました。評価の結果、一部の建設現場では、保全重要度や生態系の完全性が高い地域に位置していることが分かりました。水ストレスなどの他の基準は総じて低い評価結果となりました。

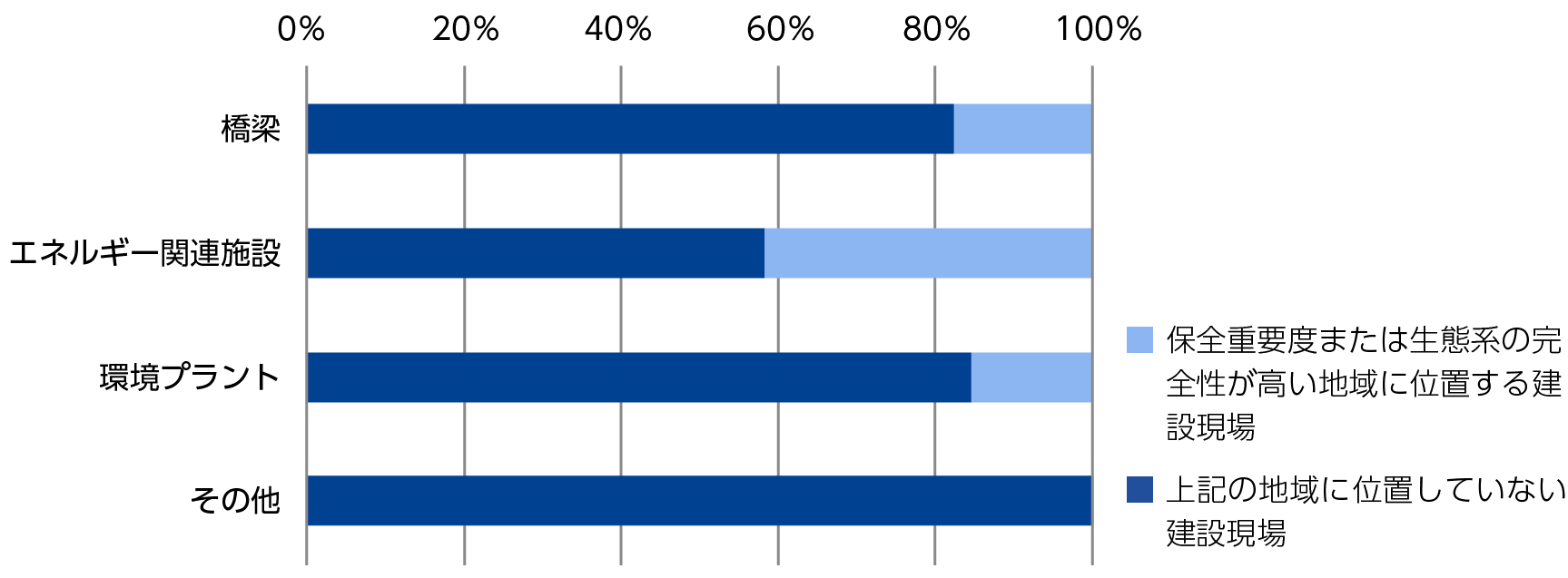

保全重要度または生態系の完全性が高い地域にある建設現場の割合は、全体の2割程度で、事業ごとに見るとエネルギー関連施設が多いことが分かりました。いずれの建設現場でも、周囲の生態系への影響を事前に環境アセスメントするとともに、施工時には追加的に生態系への影響を低減する工夫を行っていることを確認しています。

保全重要度または生態系の完全性が高い建設現場の割合

自然関連のリスク・機会の整理(Assess/Prepare)

上記の依存・影響の評価結果をふまえ、現時点で想定される自然関連のリスクと機会を整理しました。リスクについては、気候変動リスクのシナリオ分析でも一部評価しておりますが、水不足や自然災害により製造拠点や調達先が被害を受けることで、生産量低下や調達難になる物理的リスクに加えて、保護地域や汚染などに関する規制が強化されることで移行リスクが発生する可能性を認識しました。

直接操業における自然関連のリスク

| 分類 | 項目 | 影響内容 | 大きさ | 発生可能性 | 発生時期 | 対応 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 直接操業 | 物理リスク | 急性 | 異常気象の激甚化 | 自然災害の多発化・激甚化による建設作業の中断や建設コスト増加 | 中 | 中 | 中期 |

|

| 慢性 | 水不足や生態系の劣化 | 水資源の枯渇等の生態系の劣化による、建設作業の中断や建設コスト増加 | 中 | 中 | 長期 |

|

||

| 移行リスク | 政策・法規制 | ネイチャーポジティブに向けたなどの規制強化 | 30by30に向けた土地利用の規制強化による、新規建設需要の減少や規制対応コスト増加 | 中 | 高 | 中期 |

|

|

| 施工時の汚染や生態系の攪乱などの環境負荷に対する規制強化やモニタリング要求の高まりにおける対応コスト増加 | 中 | 中 | 長期 |

|

||||

| 市場・技術 | 生態系配慮関連の技術の対応遅れ | ネイチャーポジティブや資源循環などに貢献する技術の開発・実装に関するコストの増加、対応の遅れによる機会損失 | 中 | 中 | 中期 |

|

||

| 評判 | 周辺生態系への影響 | 建設時の土地利用転換や汚染・攪乱などによる陸域・海域の生態系への悪影響によるレピュテーション低下 | 中 | 中 | 中期 |

|

||

直接操業における自然関連のリスク

| 分類 | 項目 | 影響内容 | 大きさ | 発生可能性 | 発生時期 | 対応 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 直接操業 | 機会 | サービス、市場 | 建設資材の効率的使用 | インフラの長寿命化のための改修工事の需要増加 | 大 | 高 | 短期 |

|

| 環境関連施設の受注機会拡大 | 廃棄物発電プラントなどの環境関連施設建設需要増加、受注機会拡大 | 中 | 高 | 短期 |

|

|||

| 生態系配慮関連の技術の開発・実施 | 環境への影響が少ない建設技術による需要増加、受注機会拡大 | 中 | 中 | 中期 |

|

|||

| 国土強靭化による受注機会拡大 | 自然災害の激甚化に対応するための国土強靭化に伴う受注機会拡大 | 大 | 高 | 短期 |

|

|||

上流と下流における自然関連のリスクと機会

| 分類 | 項目 | 影響内容 | 大きさ | 発生可能性 | 発生時期 | 対応 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 上流 | 物理リスク | 急性 | 異常気象の激甚化 | 異常気象の頻発・激甚化による、原材料調達の不安定化、調達コスト増加 | 中 | 中 | 長期 |

|

| 慢性 | 水不足や生態系の劣化 | 水資源の枯渇等の生態系の劣化による、原材料調達の不安定化、調達コスト増加 | 中 | 中 | 長期 |

|

||

| 移行リスク | 政策・法規制 | 原材料に関する規制強化 | 原材料の採掘等に関するネイチャーポジティブに向けた規制強化や、持続可能性認証対応の要求などによる、対応コストや調達コスト増加 | 中 | 中 | 長期 |

|

|

| 機会 | 資源効率 | 建設資材の効率的使用 | 建設資材の効率的な利用による調達量の減少に伴う、調達にかかる自然への影響低減やコスト削減 | 中 | 中 | 短期 |

|

|

| 移行リスク | 政策・法規制 | 施工後の自然への影響に関する責任範囲の増加 | 運営時の自然への影響が大きい施設の建設による、環境影響モニタリング対応のコスト増やレピュテーション低下(責任範囲の拡大) | 中 | 中 | 長期 |

|

|

保全重要度または生態系の完全性が高い地域における影響・リスク対応策

2024年度の建設現場の評価では、保全重要度や生態系の完全性が高い地域にある建設現場が確認されました。それらの地域における各建設現場では、以下のように生態系への影響を回避・低減する対応策を実施しました。

【保全重要度・生態系の完全性が高い地域の建設現場で実践した対応策事例】

例)A県における橋梁の補修工事

保護地域と近接しており、生態系の完全性も高い建設現場であることが確認されており、建設工事において以下の対応などを実施。

- 発注者と協議し次の対策を実施した。

➡ 塗装の塗替えにおいて、有機溶剤を含まない水生塗膜剥離剤を利用したEPP工法(Eco Paint Peeling Method)※により、既存の塗膜を剥離した。

- 使用塗料の落下防止のため作業個所を密閉化して工事を進めた。

例)B県におけるエネルギー関連施設の建設工事

保護地域と近接しており、生態系の完全性も高い建設現場であることが確認されており、建設工事において以下の対応などを実施。

- 発注者と協議し次の対策を実施した。

➡ 密閉型のコンベヤを採用し、各粉塵発生個所に集塵機を配置することで、周辺環境への粉塵飛散を低減する設備設計を行った。

- 屋外設置の減速機のガスケットが仮に劣化しても潤滑油が流出しないよう、油受け用のオイルパンを使った。

- 極力工場で塗装を行い、現地塗装が必要な箇所は低VOC塗料を使用した。

リスクと影響の管理

JFEホールディングスは持株会社として、「内部統制体制構築の基本方針」に基づきグループの包括的なリスク管理を担っており、生物多様性の保全・自然再興への取り組みについては、TNFDが推奨するLEAPアプローチに沿って各事業会社ごとに優先地域の把握や依存と影響の評価、リスクと機会の評価を行い、対処すべき優先順位も含めJFEグループの戦略に反映しています。

JFEグループでは、「グループサステナビリティ会議」、「グループ経営戦略会議」および「経営会議」において、経営に影響を及ぼす可能性のあるリスクのモニタリングを実施しています。生物多様性の保全・自然再興に関するリスクと影響についても、発生時期や可能性、影響の大きさを評価し、取り組みの実績状況を確認しています。特にグループとして重要な取り組みについては、KPIとして定量・非定量的な目標を定め、取り組み状況・実績をモニタリングします。

詳細は以下をご参照ください。

指標と目標

当社は、環境パフォーマンスをモニタリングし、目標を設定しており、それらの指標の多くはTNFDの開示指標に準拠していいます。現時点でモニタリング・目標設定できていないTNFD 開示指標については、今後データ取得に向けて準備を進めていきます。

| モニタリングを実施している項目 | 対象事業会社 | 指標 | TNFD開示指標 (グローバル中核開示指標またはグローバル追加開示指標)との関係 |

実績 |

|---|---|---|---|---|

| 水資源 | ST EN SH | 水受入量 | A3.0 | 環境データ(P.269) |

| ST EN | 排水量 | C2.1 | 環境データ(P.269) | |

| ST | 水循環量 | A3.2 | 環境データ(P.269) | |

| 汚染 | ST EN | 有害物質の排出量(PRTR) | C2.4 | 環境データ(P.264) |

| ST EN | 有害物質の排出量(COD) | C2.1 | 環境データ(P.264) | |

| ST | 有害物質の排出量(SOx/NOx) | C2.4 | 環境データ(P.263) | |

| 資源循環 | ST EN | 資源投入量 | ― | 環境データ(P.266) |

| ST EN | 副産物・廃棄物排出量 | C2.2 | 環境データ(P.266) | |

| 資源利用 | ST | 水不足地域からの取水量と消費量 | C3.0 | 水不足地域からの取水無し(国内) |

| リスク | ST EN SH | 自然への負の影響による罰金 | C7.2 | 0円(国内) |

| 機会 | ST EN | 製造拠点美化・緑化費用 | C7.3 | 約6億円(国内) |

| 目標を設定している項目 | 対象事業会社 | 指標 | TNFD開示指標 (グローバル中核開示指標またはグローバル追加開示指標)との関係 |

実績 |

|---|---|---|---|---|

| 化学物質の排出量削減 | ST | 化学物質の排出量削減 | C2.4 | 環境データ(P.263) |

| 資源活用 | ST | 副産物の再資源化 | A2.1 | 環境データ(P.266) |

| EN | 建設現場でのリサイクル率 | A2.1 | 環境データ(P.268) | |

| EN | オフィス資源物再生資源化率 | A2.1 | 環境データ(P.267) | |

| SH | 資源循環に資する商材のラインナップ数の拡充 | C7.4 | 2025年度からの取り組み | |

| 水資源の有効利用 | ST | 水資源の効率的利用 | A3.0 | 環境データ(P.269) |

目標設定項目

JFEグループでは、全社的リスク管理の一環として、当社グループの事業における渇水や洪水被害事例、気象庁予測などのデータおよびシナリオ分析の結果をもとに水リスクを抽出、分析、評価しています。そのなかでも、渇水による取水制限や気象災害の激甚化による拠点への被害およびサプライチェーンの寸断を重要なリスクとして捉えており、水の循環利用、代替手段の確保、排水設備の増強などの対策の強化に取り組んでいます。

ST 水リスクの評価と対策

JFEスチールでは、過去の渇水や洪水被害事例と気象庁予測などのデータや、シナリオ分析の結果をもとに水リスク抽出と評価を行い、さらに世界の各地域における渇水や洪水など全般的な水リスクを評価するマッピング・ツールである世界資源研究所(WRI)のAqueductを用いてさまざまな側面から製造拠点周辺の水リスクを再評価しています。WRI(2024年6月評価)によればJFEの主な製造拠点である製鉄所、製造所では、high以上に指定されていないものの、気象状況により将来(2030年や2040年)は、渇水や洪水のリスクがあるため、気候に左右される恐れのある製造拠点を特定し、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を策定するなどの対策を取っています。

ST 製鉄プロセスにおける水資源の汚染リスク低減に向けた排水基準の強化

製鉄プロセスで使用した水を公共用水域へ排水する場合、徹底した浄化処理により環境負荷低減を行っています。水質汚濁防止法で定められた排水基準よりも厳しい内容を含む協定を各地域の行政と締結していますが、継続的に協定を達成するために、より厳しい自主管理基準を定めて水質改善に取り組んでいます。2024年度の排水における水質の指標であるCOD※(化学的酸素要求量)は2.4トン/日でした。

- ※Chemical Oxygen Demandの略。海域や湖沼の汚染の度合いを示す指標で、水中の有機物などの汚染源となる物質を酸化するときに消費される酸素量(mg/l)を表したもの

EN 水質汚濁防止法および下水道法に基づく適正管理

JFEエンジニアリング横浜本社(鶴見製作所を含む)および津製作所、笠岡モノパイル製作所からの排水は、公共用水域もしくは公共下水道に排水されています。それぞれの排水は、窒素、リン、CODなどを定期的に測定し、水質汚濁防止法および下水道法にしたがって適正に管理しています。

水関連の定量データは以下をご参照ください。

生物多様性の保全・自然再興に関する主な取り組み

JFEグループは、日本経済団体連合会が日本政府と連携して進めているイニシアチブ「チャレンジ・ゼロ」に賛同・参画し、「鉄鋼スラグ製品を活用した海域環境改善の取り組み(横浜市などと共同)」を推進しています。その他、さまざまな生物多様性の保全・自然再興に関する取り組みを実施しています。

ST 溶融亜鉛めっき鋼板の完全クロメートフリー化

主に電機・建材分野で使用される溶融亜鉛めっき鋼板の耐食性向上を目的として、環境負荷物質である六価クロム(Cr6+)を使用したクロメート処理が行われてきました。当社では、六価クロムを使用せずにクロメート鋼板と同等以上の性能を有する鋼板を開発し、それらの製品の安定した性能をお客様に評価いただくことで、2020年に溶融亜鉛めっき鋼板の完全クロメートフリー化を実現しています。

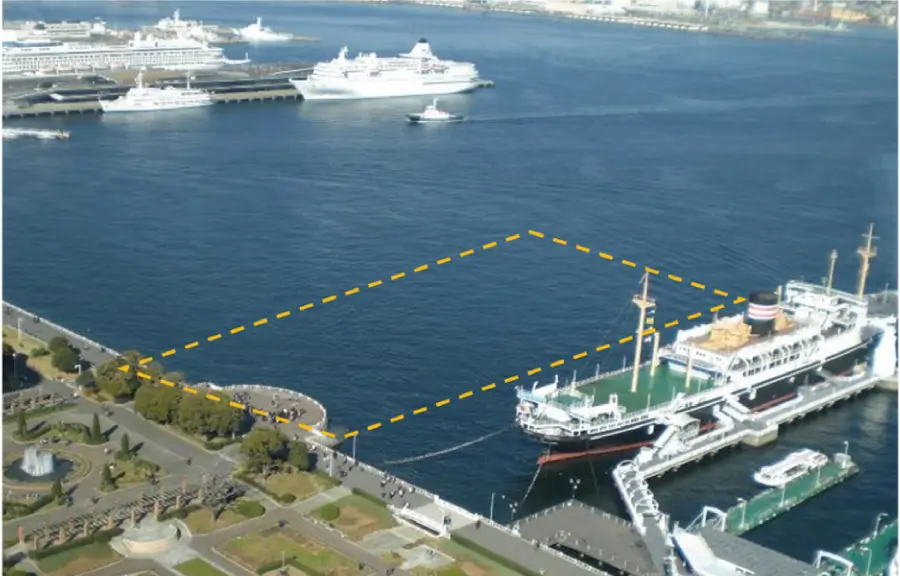

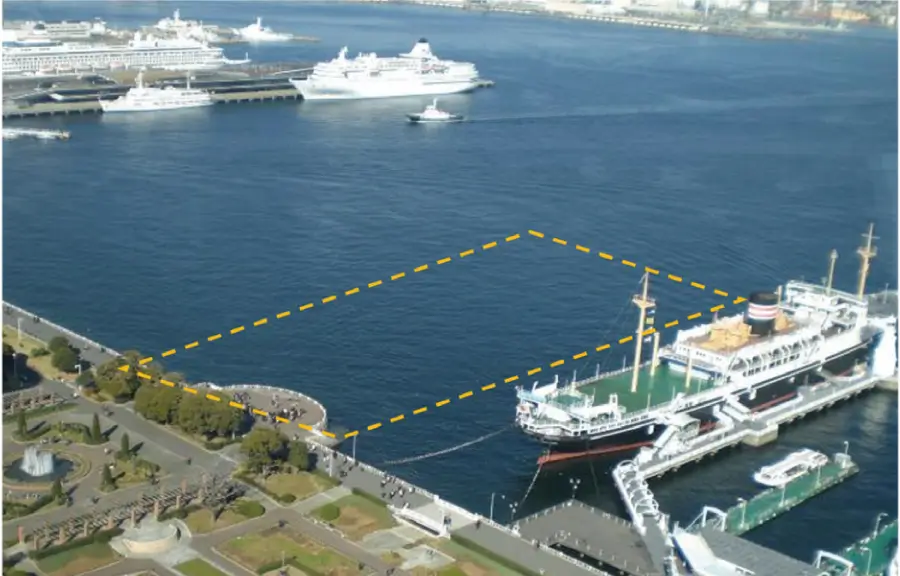

ST 鉄鋼スラグ製品による生物多様性と海辺の賑わうまちづくりへの貢献(横浜市との連携協定)

神奈川県横浜市にある山下公園の前に広がる海の海底付近はヘドロ(有機物を多く含む泥)が堆積しており、夏場には著しい水質の悪化がみられます。そのため、生物の産卵場や育成の場としての機能が失われた状態となっています。

JFEスチールは、横浜市との共同研究により、炭酸ガスを製鋼スラグに吸収させた「マリンブロック®」などの鉄鋼スラグ製品を用いて磯場(生物付着基盤)を造成することで、生物生息環境を改善し、海域が本来持っている生物による水質浄化能力の回復を図りました。実験開始直後からヒトデやナマコなどの生き物が確認され、その後も生き物の増加が確認されました。また、濾過食性生物(二枚貝やホヤなど)が1日あたり8,400kL(25mプール換算で17杯分)の海水を濾過していると推計し、さらにこれによるCOD 除去や下水処理場と比較した浄化のためのCO2削減の環境負荷低減効果を試算しました。

これらの成果は多数の展示会やイベントに活用し、地域住民などへの環境啓発に貢献しました。この海の環境改善に向けた公民連携の取り組みが評価され、2021年度の土木学会環境賞(Ⅱグループ)※1を連名で受賞しました。さらに2022年に(一社)サステナブル経営推進機構(SuMPO)が主催する第5回エコプロアワード※2「国土交通大臣賞」も受賞しました。これらの受賞を契機に、成果を多くの方々に知っていただけるように、山下公園前海域に面するバルコニー付近に記念サインが設置されました。

- ※1土木学会賞は90余年の伝統に基づく権威ある表彰制度。環境賞(Ⅱグループ)は、土木技術・システムを開発・運用し、環境の保全・改善・創造に貢献した画期的なプロジェクトに対して授与される賞

- ※2日本市場において事業者、消費者、投資家、さらには市場関係者に評価が高く、具体的に優れた環境配慮が組み込まれた製品、サービス、技術、ソリューション、ビジネスモデルといった案件を表彰

ST 「保田漁港におけるブルーカーボン創出実証事業に関する協定」を締結

2025年3月、JFEスチールは千葉県、鋸南町保田漁港協同組合、鋸南町と藻場再生実証事業に関する連携協定を締結しました。

千葉県は、浅海域の岩礁や干潟が多く存在し、海藻や海草が繁茂する藻場が広がっていますが、内房海域ではここ数年で磯焼けが拡大しています。磯焼けの原因は諸説ありますが、千葉県海域では、主に「海水温の上昇」と「食害魚による被害」が原因と考えられます。本実証事業の実施期間は、2025年4月1日~2028年3月31日を予定しており、まずは海藻の育成に必要な鉄分を豊富に含んでいる鉄鋼スラグ製品(人工石材)に、海藻の種苗を付着させた種糸を巻き付け、海中に設置します。その後、磯焼けの原因と考えられる海水温や食害魚の影響を確認するため、海藻の種類、水深などの条件を変えて海藻の成長をモニタリングしていきます。

この実証事業を通じて、ブルーカーボン※の創出および海洋環境の改善を通じた漁業生産性の向上を目指します。

- ※生育した海藻などによって固定される二酸化炭素

2025年4月30日 保田漁港にて

左から、千葉県 環境生活部長 井上容子 様

JFEスチール スラグ企画部長 片山英治

鋸南町長 白石治和 様

保田漁業協同組合 代表理事組合長 村井繁夫 様

ST ベンチャー企業との協業による鉄鋼スラグ製品の生物多様性検証の推進

JFEスチールは、本社受付の展示エリアにサンゴを着生させた鉄鋼スラグ製品(フロンティアロック®、マリンブロック®)を入れた水槽の常設展示を行っています。来社されるお客様に、サンゴや熱帯魚を観賞いただきながら、鉄鋼スラグ製品を活用した生態系保全の取り組みを知っていただくことや、合わせて水槽内で各種実験を実施することを目的に企画したものです。本取り組みは、(株)イノカ※の技術協力を得て実施、新聞やテレビなどのメディアに「環境分野の協業事例」として紹介されました。

- ※アクアリストのノウハウとIoT・AIの技術を組み合わせ、サンゴ・魚などの生体管理・生育を行うシステム開発を手掛けるベンチャー企業

水槽内に設置したマリンブロック®(左)とフロンティアロック®に付着し、順調に成長しているサンゴ(右)

ST 地域の生態系を再現・保全する「ビオトープ知多」の取り組み

JFEスチール知多製造所では、2023年の開所80周年を記念して、工場構内で知多半島の生態系を再現・保全することを目的に、「ビオトープ知多」を整備・造成しました(敷地面積約 2haのうち、1haは2013年に緑地帯として整備済み)。ビオトープ知多では、生き物の生息地の創出や地域と連携したイベントを行っています。

ST 知多製造所の「あいち生物多様性認証企業」認定

知多製造所は2022年11月、「あいち生物多様性企業認証制度」において、第1期目の認証企業として認定されました。「あいち生物多様性企業認証」は、愛知県が「あいち生物多様性戦略2030」に基づき推進する生物多様性保全に関する取り組みの一環です。愛知県がより多くの企業が地域の核となって生物多様性保全に貢献していくことを期待し、企業の生物多様性保全に関する取り組みを促進するため、優れた取り組みを実践している企業を認証する制度です。

知多製造所ではビオトープ知多を活用し、2022年度から日本列島を2,000キロ以上も移動するチョウの1 種であるアサギマダラ飛来のため緑地を整備し、愛知県知多半島の各自治体と連携して飛来情報の交換を行うなどの活動を実施しています。このほか、在来種の「ミナミメダカ」や「ニホンミツバチ」の保全活動なども行っています。2024年度からは、湿地性植物の生息域外保全を行うなど、取り組みを強化しています。

ST ビオトープ知多の「自然共生サイト」認定取得

知多製造所の生物多様性保全活動拠点である「ビオトープ知多」は、2025年3月、環境省の「自然共生サイト」として認定されました。今回の認定は、同サイトの認定を受けている知多半島グリーンベルト※1で活動を行う「命をつなぐPROJECT※2」に、2024 年に知多製造所が加入したことで取得に至りました。

自然共生サイトとは、環境省が行う「民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域」を国が認定する制度で、2030 年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする国際的目標(30by30)の実現に向けた取り組みの一つです。

今回認定されたのは、「ビオトープ知多」の一部(0.66ha)となります。モニタリング調査の結果、植物86種、鳥類16 種が確認されたことから生物多様性の保全が図られていることが認められ、認定に至りました。

今後は、JFEスチール知多製造所として単独での認定取得も目指し、取り組みを強化していきます。

- ※1知多半島グリーンベルト(76.33ha)は、知多半島の臨海工業地帯に位置する森林帯で、2011年には生物多様性を意識した広域的な連携「命をつなぐPROJECT」として取り組みを開始し、緑地の質的向上や、緑地間を生き物が自由に移動できる仕組みづくり、生きものの生息地の創出などの取り組みを行っている

- ※2「命をつなぐPROJECT」は、2010年に名古屋で開催されたCOP10をきっかけに、2011年に活動を開始したプロジェクトで、知多半島の臨海部の各企業が管理する緑地をひとつの大きな緑地帯と捉え、企業間の垣根を超えた一体的な保全・管理を目指し、定期的な会議における情報交換、生物多様性の保全を推進するためのさまざまな連携活動、共同啓発イベントなどを行っている

ST 鉄鋼スラグ製品によるブルーカーボンの取り組みと「Jブルークレジット®」認証

近年研究が進んでいるブルーカーボン(海洋で生息する生物によって吸収・固定される炭素)に注目して、鉄鋼スラグ製品による藻場の造成、藻場全体の炭素吸収量の測定にも取り組んでいます。

JFEスチールでは、神代漁業協同組合(山口県岩国市)、宇部工業高等専門学校(山口県宇部市)と連携し、2012年度から「岩国市神東地先におけるリサイクル資材を活用した藻場・生態系の創出プロジェクト」を推進しています。粒度調整した鉄鋼スラグである「マリンストーン®」などの鉄鋼スラグ製品を用いた豊かな生物多様性を持つ海藻藻場の造成、および藻場造成によるCO2吸収量の算定に取り組んでおり、2023年度からは岩国市も加わりました。本プロジェクトで算定したCO2吸収量81.4トン(2018~2023年の累計吸収・固定化量)が、「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合」が認証・発行する「Jブルークレジット®」認証を受けました。漁業協同組合、学術機関、および民間企業が3者で連携して取り組んだプロジェクトとしては初の認証例です。プロジェクトで創出された藻場には多様な魚類集まるなどのコベネフィット(一つの活動がさまざまな利益につながること)が得られました。この海域は教育・研究の場としても活用されています。

この取り組みが評価され、2024 年に「第 32 回地球環境大賞※農林水産大臣賞」を連名で受賞しました。

- ※地球環境大賞は、「産業の発展と地球環境との共生」を目指し、環境保全や循環型社会実現に寄与した取り組みを顕彰

ST 鉄鋼スラグ製品による海洋環境再生

粒度調整した鉄鋼スラグである「マリンストーン®」は、閉鎖性海域のヘドロ状底質からの硫化水素の発生を抑制し、生物が生息できる環境に改善するなど海の豊かさを守る機能があります。その効果は、社外表彰を広島大学と連名で受賞するなど高く評価されています。

一方、鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材の「フロンティアロック®」は藻場や漁礁としても高い機能が認められています。静岡県南伊豆町沖の海底に造成された潜堤には、多年生大型海藻のアンクトメやノコギリモクなどのほか、有用な水産資源であるイセエビ、多種の魚類などが集まっていました。

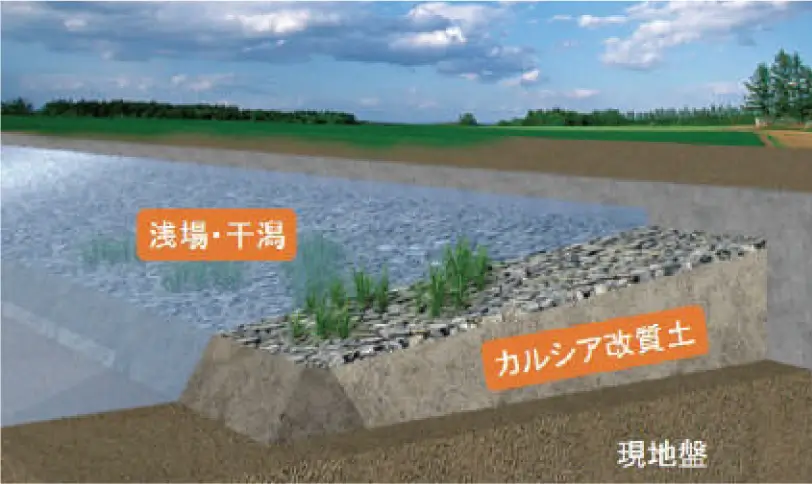

ST カルシア改質材

カルシア改質材は、転炉系製鋼スラグを原料として成分管理と粒度調整したスラグ製品で、浚渫土(しゅんせつど)にカルシア改質材を混合したものをカルシア改質土と呼びます※。

カルシア改質土は、浅場・干潟の造成材や盛土材、海砂採取跡などの深掘窪地の埋戻し材として、海域環境改善に貢献する資材として活用可能です。これまで、浅場造成の本体盛土材(徳山下松港土砂処分場付帯施設工事)に利用されています。

EN エンジニアリング事業での自然環境や生物多様性保全のための取り組み

エンジニアリング事業では、水辺や山間部、あるいは大規模な建設工事について、周辺環境の保全の重要性に応じてお客様や関係機関による調査が事前に実施され、工事に対して生物の保護を含むさまざまな環境保全の条件が提示される場合があります。

JFEエンジニアリングは提示された条件に従い、例えば騒音や排水などによる周辺の生物への影響を最小限にする施工方法を提案するなど、建設工事による影響を最小限にとどめることで生物多様性の保全に配慮しています。製作所においては、周辺地域や敷地内の生物多様性の状況の確認、必要な配慮・保全を行っています。

当社の工事では、お客様に提示された条件に合うような工法を採用しています。一例として、後述の「手取川橋の架け替え工事における生物多様性保全について」と「弧状推進工法で日本初の東京港横断通信用光ファイバーケーブル敷設に貢献」にて記します。

また、当社では社会共生活動として、地域の自然環境や生物多様性の保全につながる活動も行っています。

EN 地域へ開かれた自然環境の学び舎としてビオトープを提供

JFEエンジニアリングは、鶴見地区にある遊歩道「JFEトンボみち」を整備し、ビオトープ「トンボ池」を、地域住民の方や近隣の小学生の皆さんが生態系にふれあい、学べるイベント会場として2009年から提供しています。

トンボ池では、近隣住民の方を中心とした「トンボみちファンクラブ」が、子どもたちにトンボの生態や植物の生育状況など地域の自然環境を直接知ってもらうためのトンボ調査「トンボとり大作戦」を行いました。

また、設立当初から京浜臨海部の緑地の質向上と生物多様性への貢献を目的とする「トンボはドコまで飛ぶかフォーラム」に会員として参加しています。企業、市民、行政、専門家が集まるこのフォーラムでは、京浜臨海部と内陸部に点在する15カ所の緑地やビオトープに飛来するトンボを捕獲し、マーキングして大空に解き放ち、その行動範囲を追跡するなどの調査活動を行っています。この調査場所として、「JFEトンボみち」も利用されています。

これら活動は2024年環境省「自然共生サイト」に「横浜・京浜の森」として認定されました。

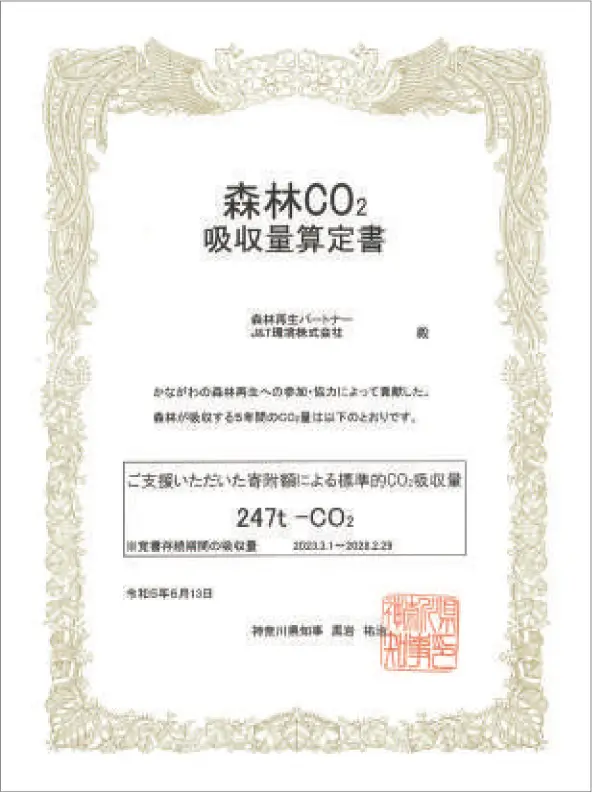

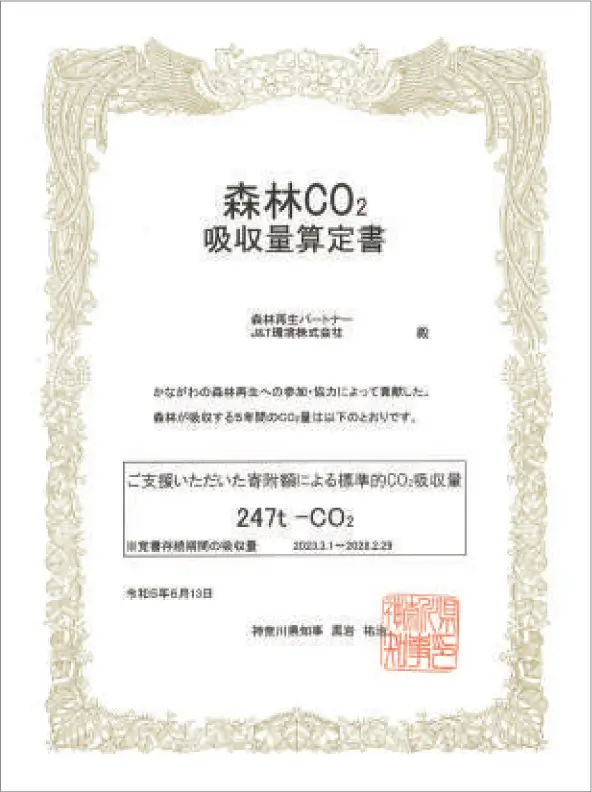

EN 神奈川県「森林再生パートナー制度」への参加

JFEエンジニアリンググループのJ&T環境は、神奈川県の「かながわ森林再生50年構想」の趣旨に賛同し、2023年3月に県との間で「森林再生パートナー制度」※の覚書を締結しました。

これは、J&T環境が進める環境保全・社会共生活動の一環で、県の貴重な水源としての森林を次世代につなぐことを目的とした間伐作業などのプログラムに従業員がボランティアとして参加し、県の森林再生の取り組みに協力していくものです。

「森林再生パートナー制度」では県が指定する公有林の一部に独自の名称を付けることができ、社内公募により、「J&T環境 未来来(ミラクル)Forest」 と命名いたしました。今後も引き続きESGの取り組みを強化し、より良い地球環境の創造に貢献していきます。

- ※森林再生パートナー制度の詳細は以下をご参照ください。

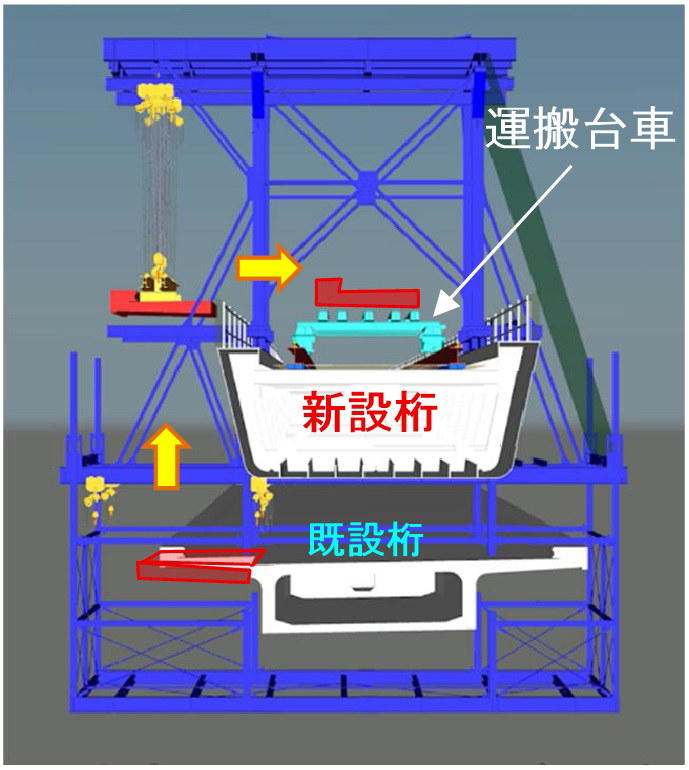

EN 手取川橋の架け替え工事における生物多様性保全について

本サステナビリティ報告書 2025の「循環経済への移行の取り組み」の中で「長寿命化橋梁の実現に向けて」という項目で記した手取川橋の架け替え工事※では、ステンレスクラッド鋼を使っているというだけでなく、現地条件の制約から、特殊な架け替え工法を採用しているという特徴も有しています。架橋箇所は手取川の河口部に位置し、桁下の砂浜には、絶滅危惧Ⅱ類に指定されている「イソコモリグモ」や「コアジサシ」が生息していることから、砂浜に重機を入れずに橋の架け替えを行う工法を開発し、希少生物の保護に取り組んでいます。

施工方法としては、まず既設の橋を撤去する前に、新設の橋を既設橋上に組立て、新設の橋の上に「撤去フレーム」を設置します。そして、撤去フレームを用いて空中で既設の桁を切断し、新設桁上に引き上げて、運搬台車に載せて橋梁外へと搬出していきます。この工法は、JFEエンジニアリングが開発した架け替え工法であり、都市高速における架け替えや拡幅工事での類似の経験から、複数の技術を組み合わせて創出し、実物大の施工試験を経て現地施工に臨んでいます。

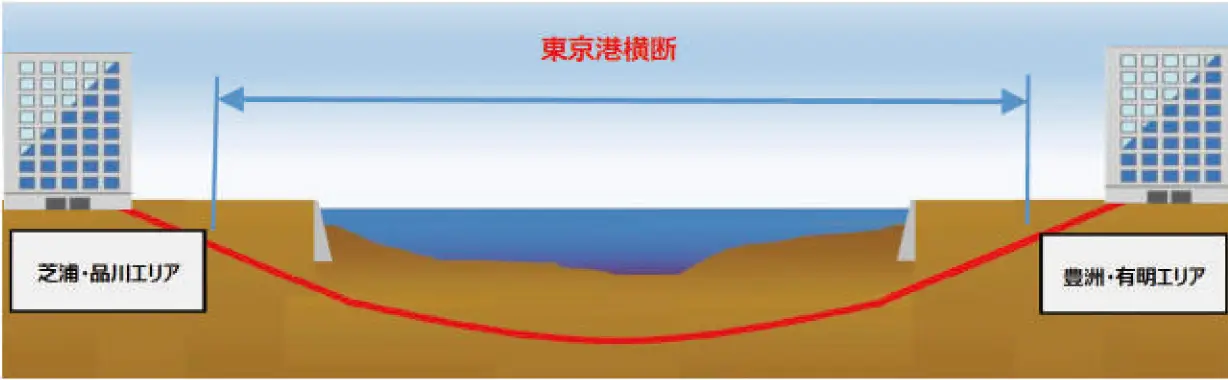

EN 弧状推進工法で日本初の東京港横断通信用光ファイバーケーブル敷設に貢献

JFEエンジニアリングは、日本コムシス(株)より受注した「東京港横断伝送路工事」(以下、「本工事」)を竣工しました。情報通信技術の発展に伴い、通信ネットワークは生活を支えるインフラとして日常のさまざまな場面で活用されるようになり、通信量の増大に対応するため光通信設備の増強は急務となっています。

本工事は、多くのIT 企業が集積する芝浦・品川エリアと豊洲・有明エリア間において通信用光ファイバーケーブルを最短ルートでつなぐために東京港を横断する管路を敷設するもので、東京港の防波堤などの護岸構造物を侵さないよう海底下大深度で管路推進し、推進距離は国内最長規模の約 2,000mという難易度の高い工事でしたが、短期間かつ低コストでの施工が可能な当社パイプライン特殊技術「JFE-RAPID®」工法により、わずか2カ月の工期内に無事故で管路敷設を完遂しました。

この工法は、立坑を掘らずに海底を円弧状に推進掘削することで、工事費削減と工期短縮を実現しており、今後は通信ケーブルのみならず、洋上風力向け送電ケーブル等の管路敷設への活用も期待されています。

伝送路のイメージ

京浜臨海部におけるネイチャーポジティブの実現に向けた取り組み

「OHGISHIMA2050」における「シェア型都市空間」は、DXやGXを支える最先端のインフラを備えた緑豊かな未来技術の実証や交流の場であり、生物多様性を育むネイチャーポジティブな都市空間の創出を川崎市と連携して検討しています。

京浜土地の事業利用として、「先進的CCS事業」で培った知見・ノウハウを活かしたCCUS事業の推進を検討し、カーボンニュートラルに資する事業を通じて生態系の保全に貢献します。また、京浜土地利用転換にあたっては製鋼工場やコークス工場など大規模な遊休設備の解体工事を伴いますが、スクラップやコンクリートなどの再資源化を通じて、環境負荷の低減を図っています。扇島では広範囲な緑化を行うなど人と環境にやさしい緑あふれる製鉄所として操業を続けてきました。土地利用転換においても生物多様性や資源循環に配慮した都市環境の実現を目指していきます。