コーポレートガバナンス

基本的な考え方

JFEグループは、鉄鋼事業、エンジニアリング事業および商社事業を柱とし、多くのグループ会社や協力会社とともに極めて広範かつ多様な事業を展開しています。適切なガバナンス体制の構築は各事業会社の自主性・効率性の向上および環境・安全・防災面を含めたさまざまな事業リスクを適切に管理する上で必要不可欠であり、グループの持続的な成長や中長期的な企業価値向上のために重要だと考えています。

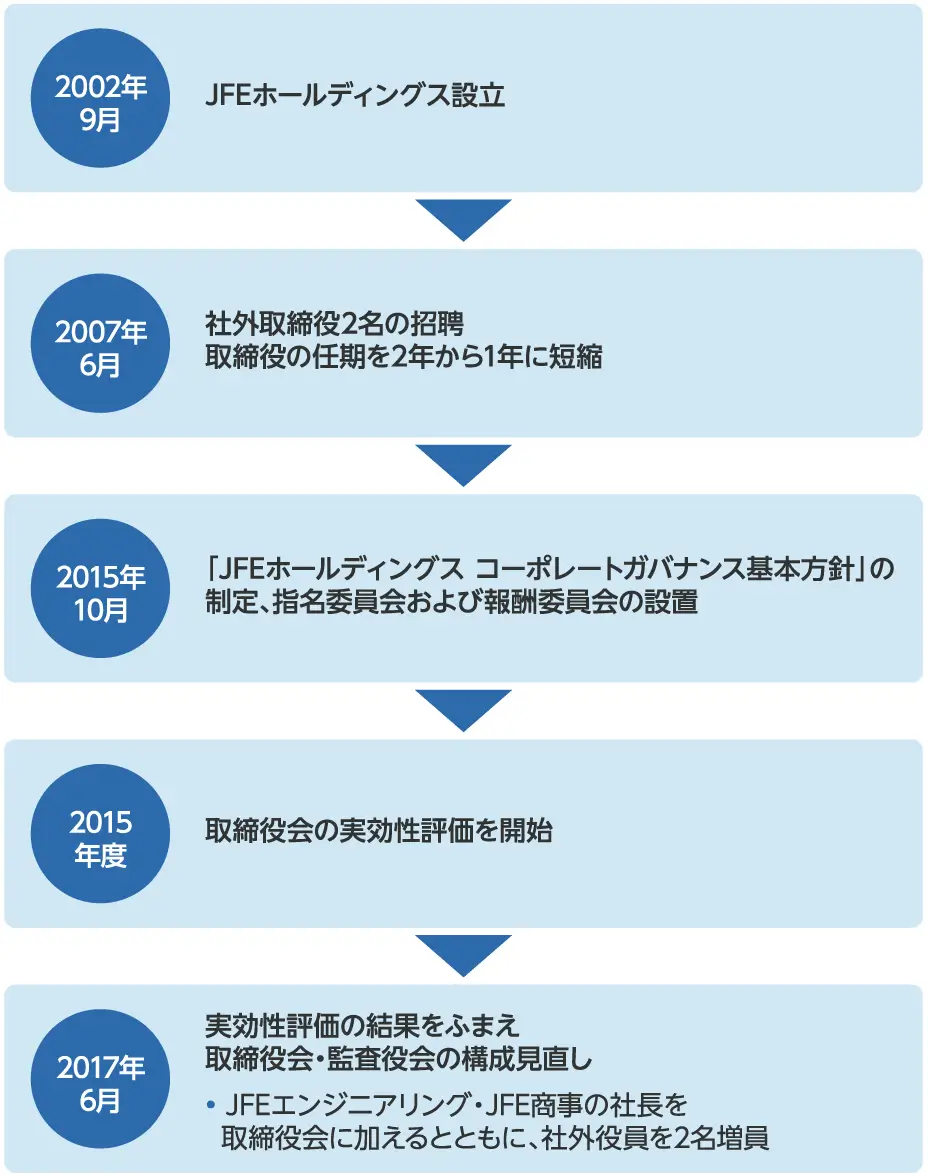

また、JFEグループの企業理念を実践するために最良のコーポレートガバナンスを追求しさらなる充実を図ることを目的として、「JFEホールディングス コーポレートガバナンス基本方針」を制定しており、2025年6月開催の定時株主総会での承認をもって、監査等委員会設置会社に移行したことから、これを改定しました。

実績

2024年度の取締役会の主な議題は以下の通りです。

- 第7次中期経営計画の進捗

- JFEビジョン2035、第8次中期経営計画の策定

- 大規模投資(JFEスチール西日本製鉄所(福山地区) CGL建設、豪州ブラックウォーター炭鉱権益取得等)、投融資フォローアップ

- ESG課題への取り組み(カーボンニュートラルに向けた取り組み、ガバナンス体制の見直し、経営上の重要課題に対するKPIの評価・見直し等)

このほか、ガバナンス関連データは以下をご参照ください。

体制・取り組み

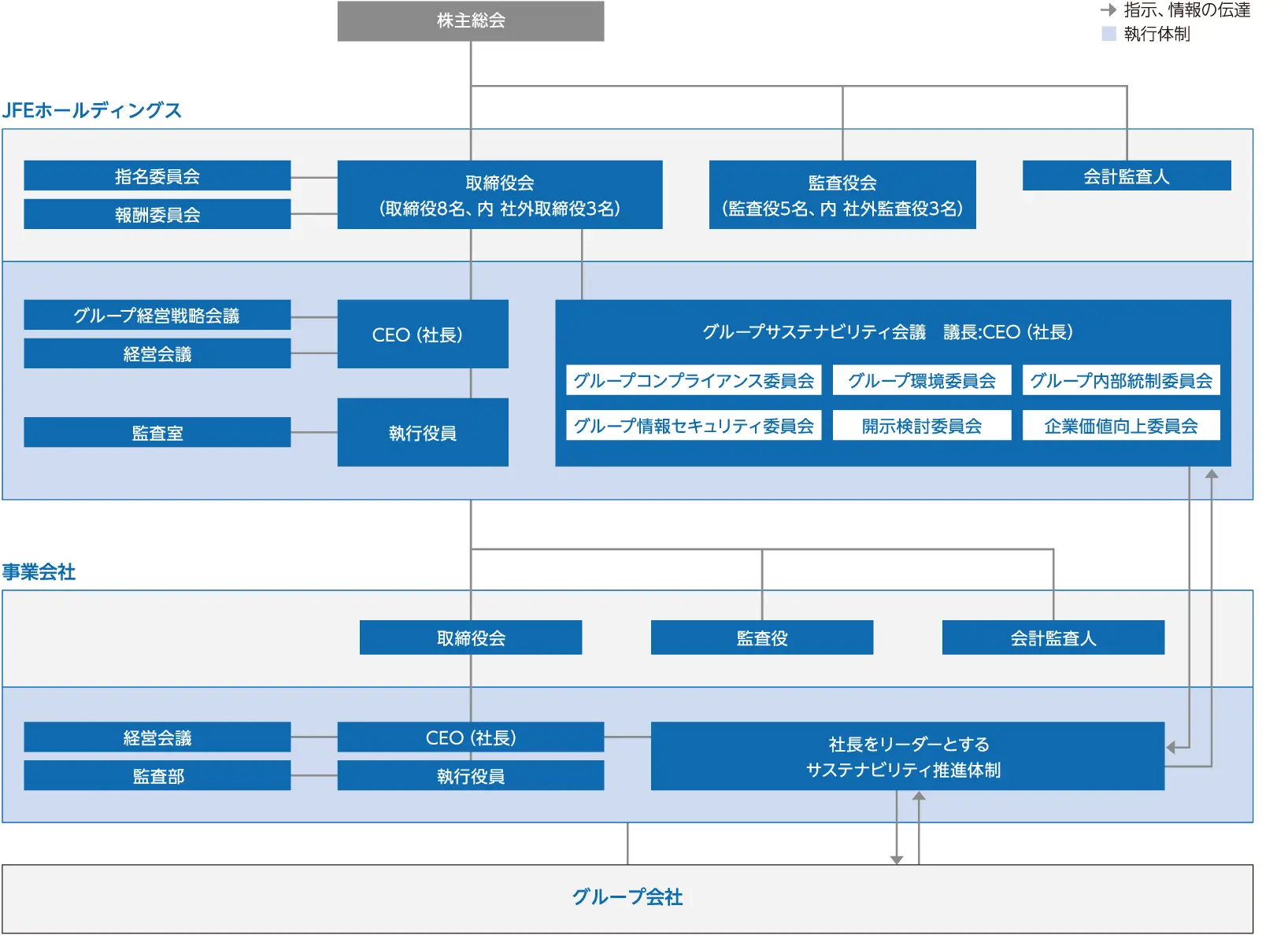

コーポレートガバナンス体制

グループ体制

JFEグループは、持株会社の傘下に事業を展開する3つの事業会社(JFEスチール、JFEエンジニアリング、JFE商事)を置く経営体制をとっています。

純粋持株会社であるJFEホールディングスは、グループの一元的なガバナンスの中心にあって、全グループの戦略策定機能を担うとともに、リスク管理と対外説明責任を果たすなど、グループの中核としての業務を遂行しています。

また、事業会社は、事業分野ごとの特性に応じた最適な業務執行体制を構築して事業を推進し、競争力の強化と収益力の拡大を図っています。

ガバナンス体制

当社は、経営の公正性・客観性・透明性を高めることにより、企業価値および株主共同の利益を持続的に向上させることを目的として、コーポレートガバナンス体制を次の通り構築しています。なお、2025年6月開催の定時株主総会での承認をもって、経営の意思決定の迅速化および経営方針や戦略に関する議論の充実を図り、取締役会による監督機能を強化することを目的として監査等委員会設置会社に移行しました。

ガバナンス強化に向けた主な取り組み

取締役会等の責務

独立社外取締役の選任

独立社外取締役の割合を取締役の1/3以上とし、グローバル企業の経営者としての豊富な経験あるいは有識者としての深い知見を有する方々等の中から、ガバナンス強化の役割を担う独立社外取締役に相応しく、かつ当社の独立性基準を満たす人物を選任しています。なお、現在は取締役13名の内6名が独立社外取締役となっています。

また、監査等委員である独立社外取締役を複数名選任することとし、グローバル企業の経営者としての豊富な経験あるいは有識者としての深い知見を有する方々等の中から、監査機能の充実の役割を担う監査等委員である独立社外取締役に相応しい人物を選任しています。なお、現在は監査等委員である取締役5名の内3名が監査等委員である独立社外取締役となっています。

取締役会の多様性に関する考え方

取締役会の構成については、さまざまな分野における専門性や知識、経験などの多様性の充実に主眼を置き、規模の適正性とのバランスを勘案しつつ指名委員会における審議を経て役員を選任しています。また、グローバルに展開する企業の経営者としての豊富な知識と経験を有する取締役を選任するなど、ジェンダーや国際性の面での多様性向上にも努めています。なお、現在は女性の取締役2名が在任しています。引き続きその候補たりうる人材の育成にも具体的な目標を定めて計画的に取り組んでいきます。

取締役のスキルマトリックス

当社は、当社およびJFEグループが、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現し、企業理念を実践するために最良のコーポレートガバナンスを追求し、そのさらなる充実を図ることを目的として、「JFEホールディングスコーポレートガバナンス基本方針」を制定しています。また、取締役会の構成については、さまざまな分野における専門性や知識、経験などの多様性の充実を目指しており、当社および事業会社の事業内容や経営課題を踏まえて、当社の経営に必要な備えるべきスキルを特定し、規模の適正性とのバランスを勘案しつつ、指名委員会における審議を経て役員候補者を選出しています。特定したスキルに対する各役員の知識・経験・能力を踏まえたスキルマトリックスは以下の通りです。

| 氏名 | 企業経営 経営戦略 |

サステナビリティ 環境 |

テクノロジー DX |

財務・ 会計 |

内部統制 ガバナンス |

法務 コンプライアンス |

人事労務 人材開発 |

営業 マーケティング |

知見を有する 事業 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 取締役 | 社内 | 北野 嘉久 | ● | ● | ● | ● | 鉄鋼 | ||||

| 広瀬 政之 | ● | ● | ● | ● | 鉄鋼 | ||||||

| 寺畑 雅史 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鉄鋼/商社 | ||||

| 福田 一美 | ● | ● | ● | ● | ● | エンジニアリング | |||||

| 祖母井 紀史 | ● | ● | ● | ● | 鉄鋼/商社 | ||||||

| 社外 | 安藤 よし子 | ● | ● | ● | ● | - | |||||

| 島村 琢哉 | ● | ● | ● | ● | - | ||||||

| 小林 敬一 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||

| 監査等委員である取締役 | 社内 | 原 伸哉 | ● | ● | ● | 鉄鋼 | |||||

| 秋本 なかば | ● | ● | 鉄鋼/ エンジニアリング/ 商社 |

||||||||

| 社外 | 沼上 幹 | ● | ● | ● | ● | - | |||||

| 鈴木 善久 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||

| 中村 直人 | ● | ● | ● | - | |||||||

(2025年6月25日現在)

指名委員会・報酬委員会

JFEホールディングスでは、取締役等の人事および報酬について公正性、客観性および透明性を担保すべく、取締役会の諮問機関として、指名委員会および報酬委員会を設置しています。両委員会は、それぞれ委員の過半数を社外取締役で構成し、委員長は社外取締役の中から決定しています。

指名委員会においては、当社社長の選解任に関する基本方針、当社社長候補者の選任の原案、当社社長の後継者計画および当社の社外取締役候補者の指名に関する事項等について審議し、取締役会に答申・報告しています(2024年度は4回開催、各委員の出席率はいずれも100%)。また、報酬委員会においては、当社および各事業会社の役員報酬の基本方針に関する事項等について審議し、取締役会に答申しています(2024年度は5回開催、各委員の出席率はいずれも100%)。

取締役のサポート

取締役会事務局を総務部に置き、社外取締役をサポートするために必要な連絡・調整等の支援を行っています。また、社外取締役である監査等委員を中心に構成される監査等委員会の職務をサポートするため、専任の担当者を監査等委員会事務局に置いています。

取締役がその役割・責務を適切に果たすために必要となる法令やコーポレートガバナンス、リスク管理等を含む事項に関し、就任時および継続的に個々の取締役に適合したトレーニングの機会の提供やその費用の支援を行っています。

また、取締役会の開催に際しては、社外取締役を対象とする事前説明会等を開催し、各議題に関する資料を配布の上、説明を行っています。

さらに、当社およびグループ会社の経営上の重要な課題を適宜説明するとともに、社長を含む経営トップとの意見交換や、必要に応じて社内各部門から行う重要な業務報告聴取への出席、主要事業拠点での取締役会開催やグループ会社の視察等の機会を設け、職務遂行に必要な情報を十分に提供するよう努めています。加えて、社外取締役のみの会合の場を設け、独立した客観的な立場に基づく自由な情報交換の場として活用しています。

| 2024年度実施実績 |

|---|

|

取締役会事前説明会 計12回 主要事業拠点における取締役会開催 1回 JFEスチール東日本製鉄所(千葉地区) 主要事業拠点・グループ会社視察

役員向け研修

|

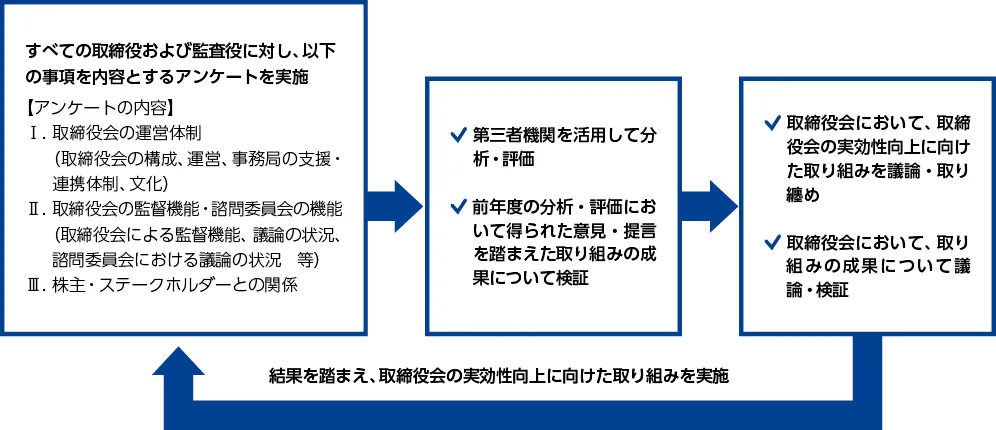

取締役会の実効性評価

JFEホールディングスでは「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、取締役会全体の実効性評価に取り組んでいます。実効性評価のプロセスおよび評価結果は以下の通りです。

2024年度の取締役会実効性評価結果

- 取締役会は、社外役員ミーティングでの十分な事前説明や議長の適切な采配等により、積極的に発言がなされるなど取締役会での議論が活性化され、全体としての実効性は確保されている

- 監査役による取締役の職務執行に対する監査が的確・公正に遂行されている

- 取締役会における経営の意思決定や報告に際して監査役からも積極的に意見や質疑が出されることで審議の更なる活性化につながっており、監査役会設置会社として有効に機能している

取締役会実効性評価のプロセス

2023年度の実効性評価での課題

- 持続的な成長に向けて、グループのあるべき姿や長期戦略を検討するとともに、人的資本経営および人権尊重等の経営上の重要課題について、議論をさらに充実させるべき。

- 企業価値向上の観点から、迅速な意思決定と監督機能の両立に向けて取締役会付議事項を整理するとともに、多様性のさらなる向上も含めたガバナンス体制に関する検討を継続するべき。

- グループ全体のリスク管理をさらに強化するために、子会社や関連会社も含めたリスク情報に関して取締役会への報告を充実させることを継続して検討するべき。

2024年度の取り組み

- グループとしての目指す姿、JFEビジョン2035や、そのビジョンの実現に向けた成長戦略である第8次中期経営計画の策定において、その検討段階から方向性等について報告し、取締役会として中長期的な企業価値向上に向けた議論を実施。

- 経営戦略を実現するための人財戦略、DE&Iの取組み、エンゲージメント・サーベイの結果とその対応や人権尊重の実現に向けた人権デューディリジェンスの進捗状況と取り組みの拡大等、サステナビリティ課題について継続的に取締役会に報告し議論を実施。

- グループ会社のコンプライアンスについて、実態把握と取組支援のためにアンケート調査を実施し、その対応等について取締役会に報告し、リスクマネジメントに関する議論を実施。

- 経営の意思決定の迅速化、取締役会における経営方針や戦略に関する議論の充実、およびさならなる取締役会の監督機能の強化等を目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定。

2024年度の実効性評価での課題

- 監査等委員会設置会社への移行に伴い、執行への権限委任のあり方、取締役会の規模や多様性も含め、取締役会としてのあるべき姿についての議論をより充実させるべき。

- 継続的に議論してきた人的資本経営や人権尊重の取り組み等の経営上の重要な課題に加え、市場評価の分析と改善に向けた議論のさらなる充実を図るべき。

- 子会社や関連会社も含めたリスク情報に関する取締役会への報告を充実させ、グループ全体のリスク管理をさらに強化すべき。

引き続き積極的な取り組みを行うことで、取締役会の実効性をさらに高め、当社グループの企業価値向上を図っています。

業務執行体制

重要事項の決定

グループを構成する各社の重要事項については、各社の規程により明確な決定手続きを定めており、グループ経営に関わる重要事項については、JFEホールディングスにおいて最終的な決定を行います。具体的には、各事業会社では、自社および傘下グループ会社の重要事項について、経営会議などで審議、取締役会で決定しています。また、JFEホールディングスでは、グループ全般の経営戦略事項をグループ経営戦略会議で審議、自社・事業会社およびグループ会社の重要個別事項を経営会議で審議した上で取締役会において決定しています。

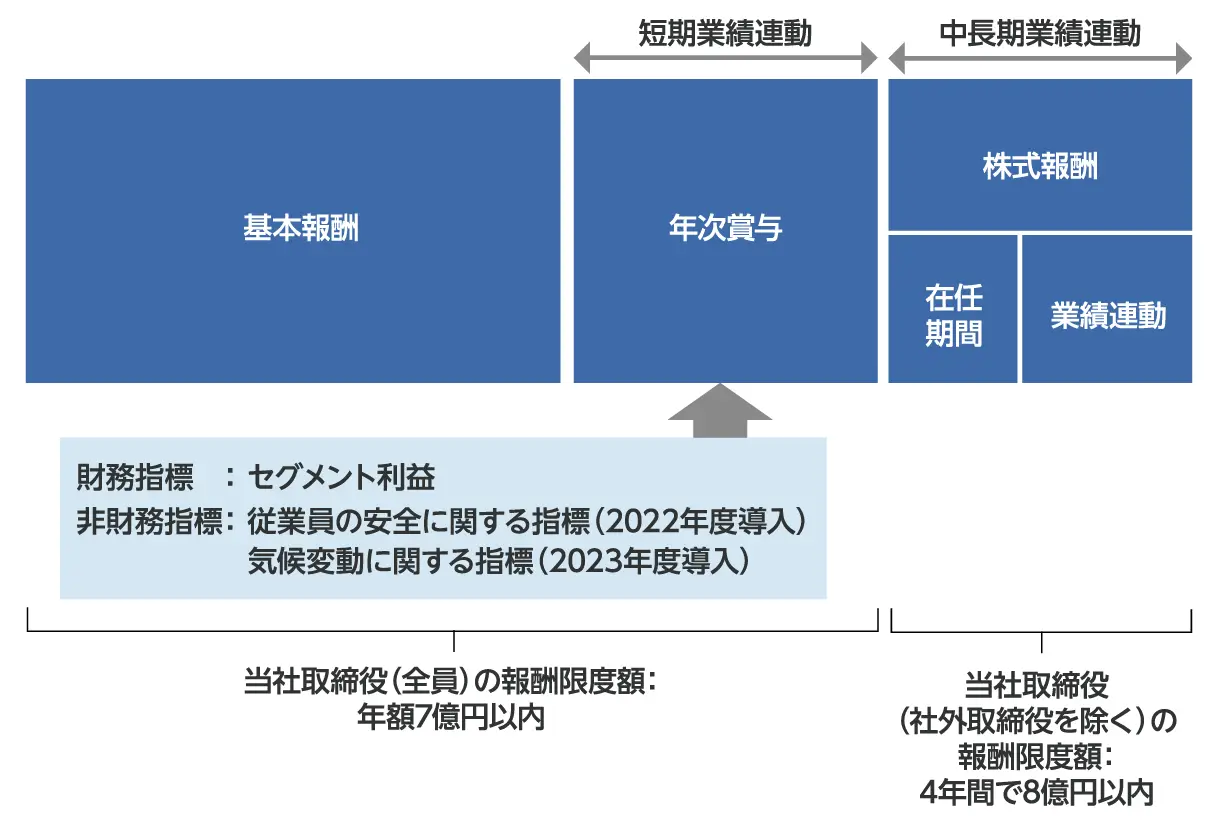

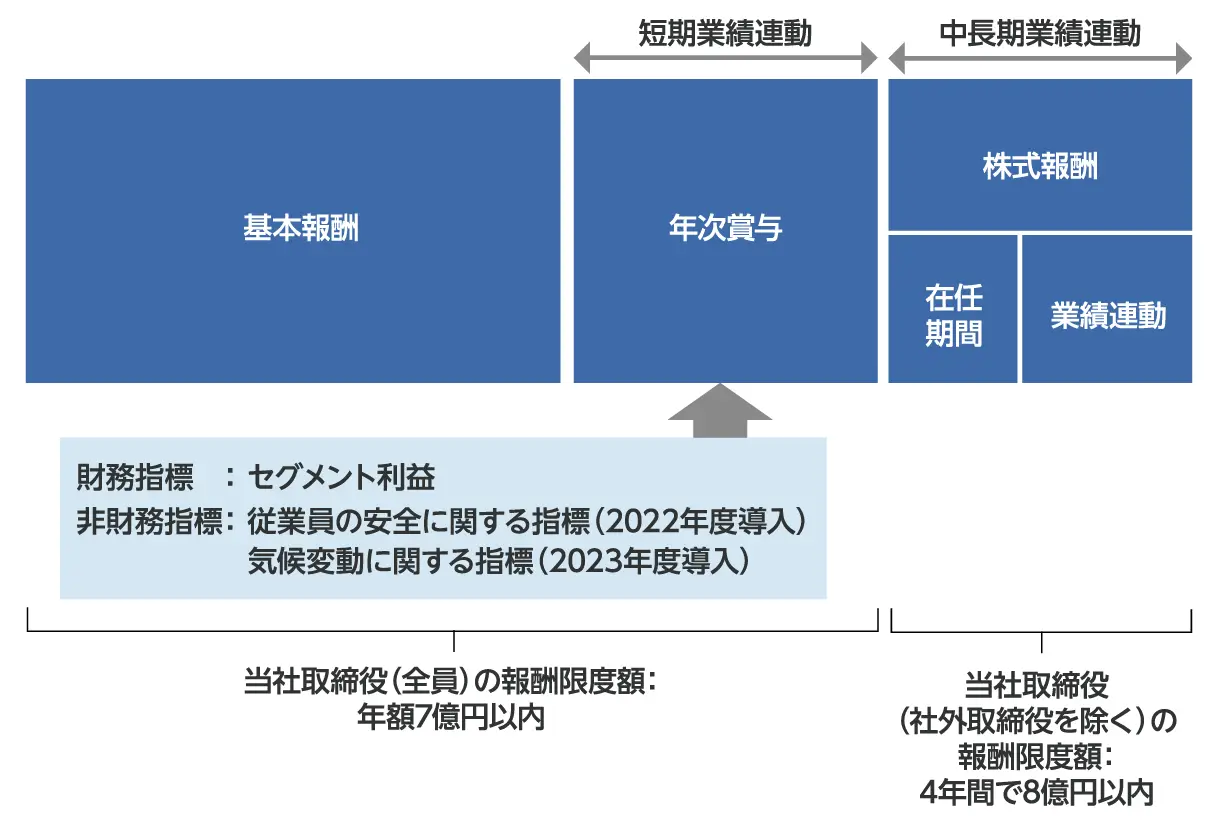

役員報酬

取締役等の報酬は、報酬委員会における審議および答申を踏まえ策定された「当社取締役および執行役員の報酬に関する基本方針」および「当社取締役および執行役員の個人別報酬の決定方針」に基づき、株主総会で承認された範囲内で取締役会の決議または監査等委員である取締役の協議により決定されています。

当社取締役および執行役員の報酬に関する基本方針

- 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)および執行役員の報酬制度については、「公正性」「客観性」「透明性」を担保すべく、報酬委員会で妥当性を審議した上で取締役会において決定するものとします。

- 取締役および執行役員の報酬は、当社グループの経営環境や同業ないし同規模他社の報酬水準を踏まえつつ、当社グループの企業理念を実践する優秀な人材を確保できる水準とします。

- 当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなるよう、各取締役および執行役員の役割、責務等に応じて基本報酬と業績に連動する報酬(年次賞与、株式報酬)の割合を適切に設定します。

当社取締役および執行役員の個人別報酬の決定方針の概要

- 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)および執行役員の報酬は、基本方針および決定方針に従い、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。

- 当社の取締役および執行役員に対する報酬は、基本報酬と業績連動報酬(年次賞与および株式報酬)から構成される。

- 基本報酬は、役位等に応じて毎月、定額を金銭で支給する。

- 年次賞与は、単年度の会社業績(財務指標および非財務指標に基づき算出)に連動させ、年1回、金銭で支給する。

- 株式報酬は、退任時に信託を通じて当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する。

- 種類別の報酬割合は、上位の役職ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、社長については業績目標を達成した場合の比率を「基本報酬:年次賞与:株式報酬=2:1:1」とする。

なお、社外取締役および監査等委員である取締役については、独立した客観的な立場から経営の監督、監査を行うという役割に鑑み、基本報酬のみを支給します。事業会社の業務執行取締役を兼務する取締役については、当社からの年次賞与および株式報酬の支給は行いません。

また、業績連動報酬については、第8次中期経営計画を踏まえ、2025年度より算定方法を変更し、以下の通りとしています。

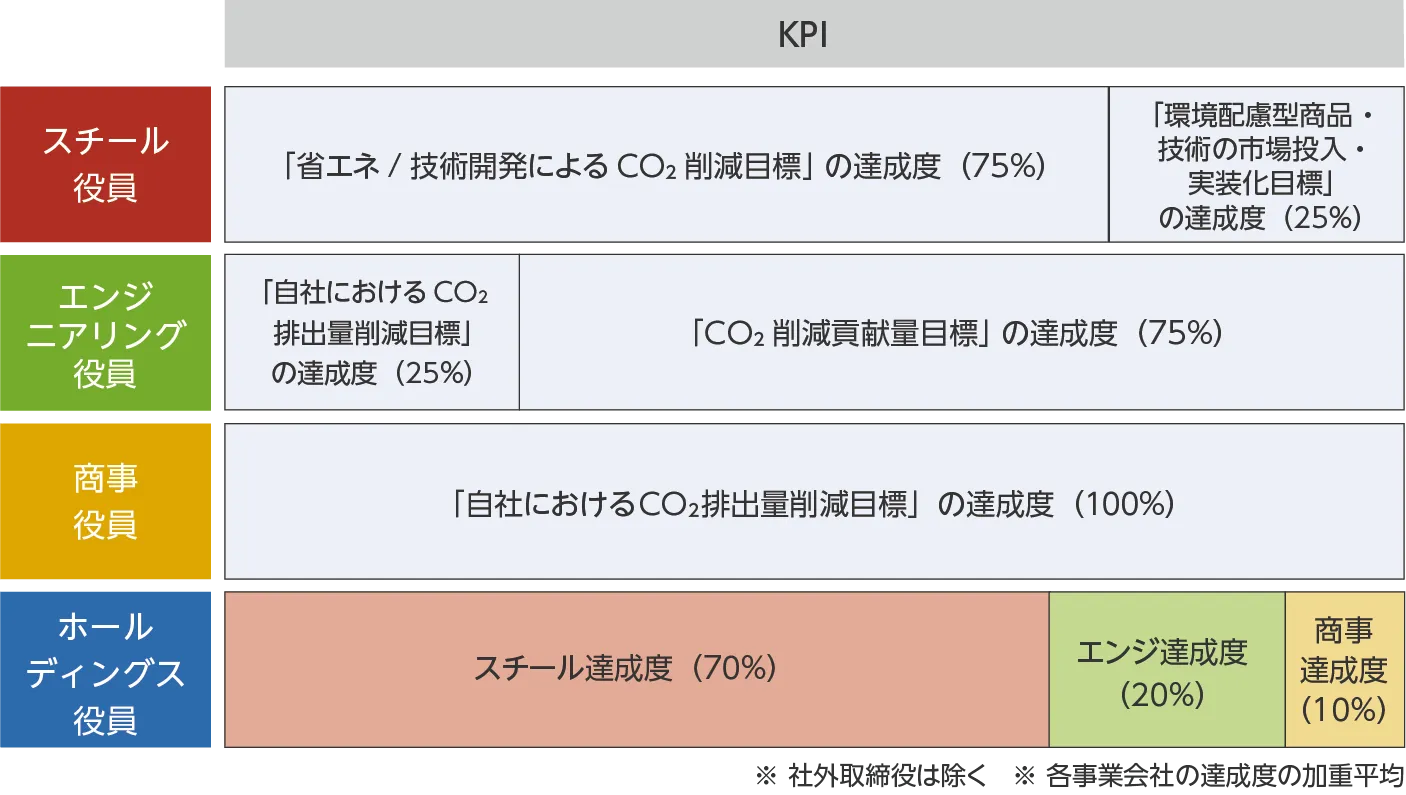

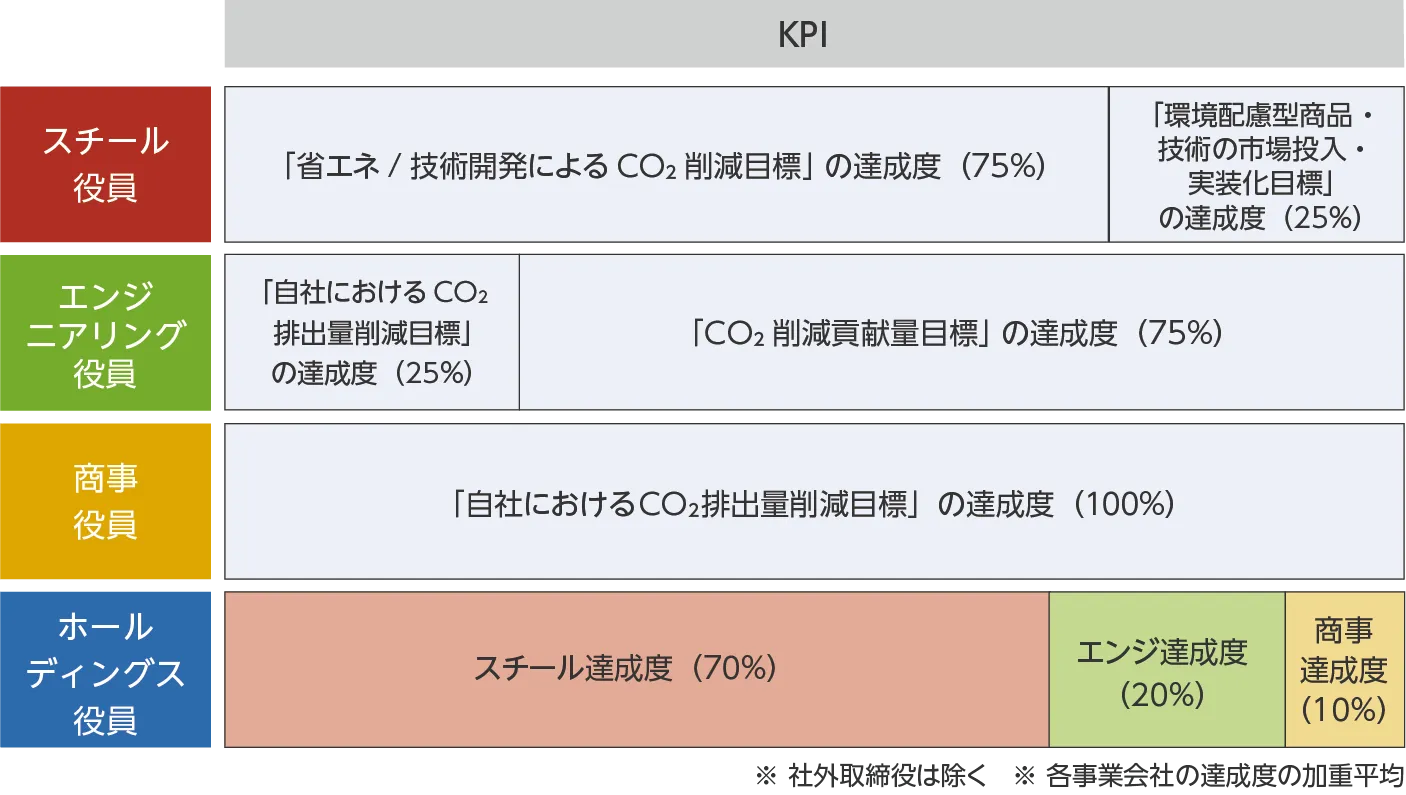

年次賞与

年次賞与は、単年度の業績に連動する報酬であり、財務業績に連動する部分とESG業績に連動する部分から構成されています。財務業績は、単年度のセグメント利益の合計額を指標とします。ESG業績は、従業員の安全に関する指標(休業災害度数率により算出。ただし、死亡災害発生時は0%とする)、気候変動に関する指標(「気候変動問題への取り組み」に関するKPIの実績により算出)および従業員エンゲージメントに関する指標(「人的資本経営の推進」のうち「働きがいの向上」に関するKPIの実績により算出)を用いて算出しますが、従業員エンゲージメントに関する指標は企業成長の原動力である人材の能力最大発揮や働きがい向上に向けたインセンティブを機能させることが重要であると考え、新たに2025年度より導入しています。個人別の報酬額については、当該指標のそれぞれの達成度に役位ごとの一定の係数を乗じて額を算定します。

なお、取締役または執行役員を解任された場合および一定の非違行為があった場合には、取締役会の決議により、支給を受ける権利を失効させることができることとしています。既に支給を受けた者についても一定の非違行為があった場合には、取締役会の決議により、既に受領した金銭の返還を請求することができることとしています。

株式報酬

株式報酬制度は、当社グループの中期経営計画における業績目標等に連動させて給付水準を決定します。2025年度からは、株主の皆様との価値共有を一層促進し、中長期的な企業価値の向上に貢献する意識を高めることが重要と考え、第8次中期経営計画において設定したROEの目標値(10%以上)および相対 TSR の目標値(1以上)を、業績連動部分の算定指標として選定しており、それぞれの指標の達成度に応じて、給付水準を決定します。

なお、取締役または執行役員を解任された場合および一定の非違行為があった場合には、取締役会の決議により、給付を受ける権利を失効させることができることとしています。既に給付を受けた者についても一定の非違行為があった場合には、取締役会の決議により、既に給付した当社株式等に相当する経済価値の返還を請求することができることとしています。

当社グループは持続的な成長に向け、より健全なインセンティブとして機能する役員報酬制度を目指し、報酬委員会・取締役会において引き続き検討を進めていきます。

当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬制度の概要

内部統制体制

JFEグループの内部統制体制は、「内部統制体制構築の基本方針」にしたがって、取締役会規則、グループ経営戦略会議規程、経営会議規程、JFEグループサステナビリティ会議規程などの各種会議規程、組織・業務規程、文書管理規程および企業対象暴力対応規程の制定や、企業倫理ホットラインの設置などによって整備しており、これらの規程類については定期的な見直しを実施して有効性を確保しています。

また、持続的な企業価値向上のため、内部統制体制構築の基本方針は適宜改定を行い、改善に努めています。なお、2025年6月開催の株主総会での承認をもって、監査等委員会設置会社に移行したことを踏まえ、「内部統制体制構築の基本方針」についても改正しました。

内部統制体制の強化

内部監査

JFEホールディングスおよび主要な事業会社ならびに重要なグループ会社に内部監査組織(2025年4月1日時点で計179名)を設置し、各社の業務運営に対する監査を実施しています。各内部監査組織は、情報を共有することで、グループ全体の内部監査体制の充実を図っています。また、内部監査の実効性確保のため、内部監査の計画および結果について、定期的に取締役会および監査等委員会ならびにJFEグループサステナビリティ会議に報告を行っています。

なお、JFEグループは、コンプライアンスの徹底の一環として、法令や社内規程等の遵守状況について、内部監査部門が定期的に監査を行っています(独占禁止法、公務員等贈賄防止、税法、安全保障輸出管理、個人情報保護、安全・防災・環境管理など)。監査で問題点や指摘などがあれば、JFEホールディングスと事業会社の監査部門が連携してグループ内でその情報を共有し、グループ各社のサステナビリティへの取り組みに反映させています。

監査等委員会監査

当社は、社外取締役である監査等委員3名を含む監査等委員5名で監査等委員会を構成しています。監査等委員は取締役会に出席するほか、2名の常勤監査等委員と他の監査等委員との間で職務を分担し、当社の内部監査部門等と連携の上、グループ経営戦略会議、経営会議、グループサステナビリティ会議、その他の重要会議に出席し、必要に応じて意見表明を行うとともに、取締役および執行役員などから業務報告を聴取、事業会社およびグループ会社から事業の報告を受けること等により、取締役の職務の執行を監査します。

常勤監査役員(常勤監査等委員および常勤監査役)をホールディングス以下グループの30社に35名配置しています。加えて、事業会社からグループ会社に非常勤監査役として派遣される「派遣監査役」が各自1~5社のグループ会社の監査を行っています(12名が44社を担当)。

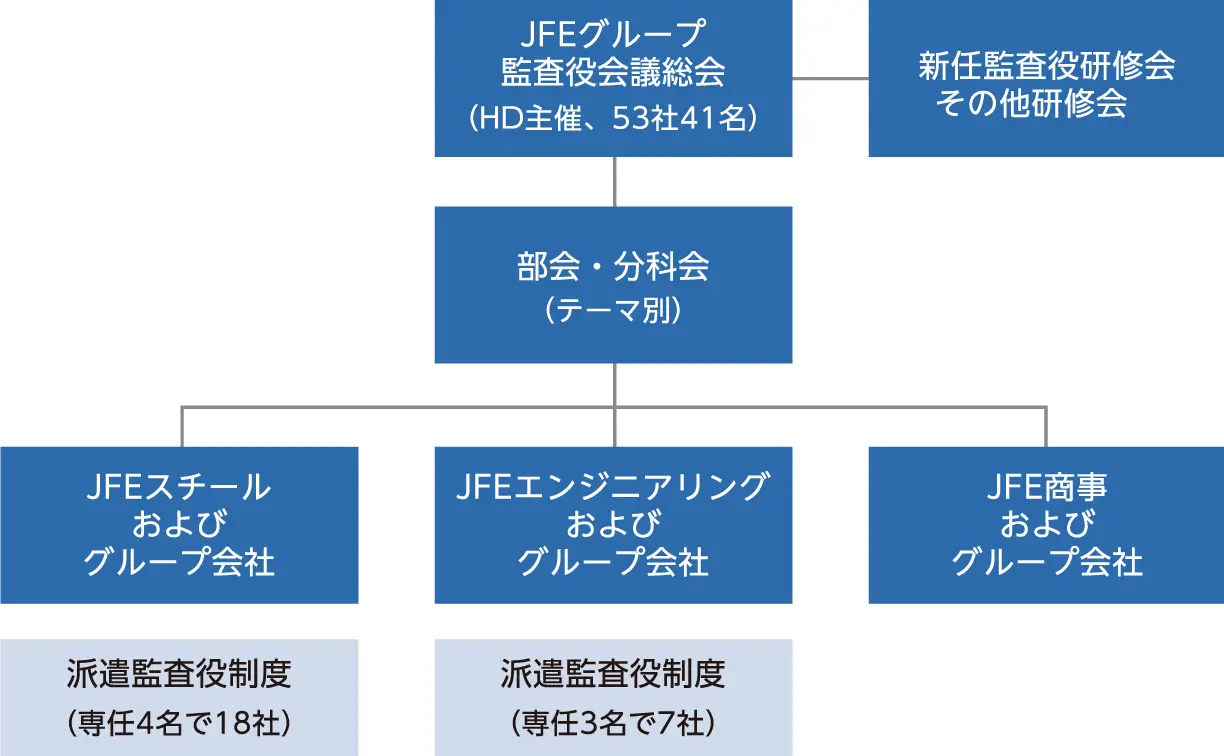

グループ各社の常勤監査役員、派遣監査役で構成する「JFEグループ監査役会議」を設置し、その下で部会・分科会ごとにテーマを設けて情報交換・研究・研鑽活動を行っています。年間の活動成果は「JFEグループ監査役会議総会」で発表され、各監査役の監査活動に活かされています。

以上の活動を通じ、グループ全体での監査の充実を図っています。

JFEグループ監査役会議

監査等委員会と会計監査人の連携

監査等委員会は会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、監査計画、監査の実施状況や監査結果の報告を聴取し、会計監査人の品質管理体制についても説明を受けるとともに、監査等委員会からも監査計画等の説明を行い、意見交換を行う等、密接な連携を図ります。

事業会社のガバナンス

JFEホールディングスの取締役および執行役員が各事業会社の取締役および監査役を兼ねることにより、グループ全体のガバナンス強化と情報共有を図っています。また各事業会社の株主総会や経営計画説明会においては、JFEホールディングスの経営陣が出席し、各事業会社の事業報告を受けるとともに、子会社の経営方針について議論するなど、ガバナンス強化に努めています。

上場子会社・上場関連会社に関する考え方

-

グループ経営に関する考え方および方針を踏まえた上場子会社、上場関連会社を有する意義

当社は、「常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。」という企業理念を実践し、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、高度な専門性を有する企業で構成する企業集団を形成し、グループ内の機能分担およびグループ外を対象にした事業展開を図っています。これら企業集団のうち、当社の子会社であるJFEスチール株式会社は以下に記載の1社の上場子会社および4社の上場関連会社を有しています。

このうち上場子会社については、親会社であるJFEスチール株式会社との事業上の関連性に応じて最適な体制を志向しており、資金調達、営業・販売および人材採用における知名度や信用力という観点で、上場することが当該企業の成長およびグループ全体の価値向上に必要と総合的に判断した会社を上場させています。

また、上場関連会社4社は、資金調達、営業・販売および人材採用における知名度や信用力という観点から、競争力を向上させる手段として上場しています。JFEスチール株式会社は、鉄鋼製造関連技術の交流や人材交流などのメリットがあるため、4社の株式を一部保有しています。

【上場子会社】

JFEシステムズ(株)(東京証券取引所 スタンダード市場)

同社は、情報システムの企画・設計・開発・運用・保守を行うシステム・インテグレーション、ソリューションや自社プロダクトを活用したシステム構築、業務システムを支えるITインフラソリューションを主要な事業としています。

鉄鋼事業におけるコンピュータシステムは、受注・生産・出荷・品質管理等、事業活動全般を支え、多様なデータを活用するための重要な基盤であり、また今後DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進していく上でも、同社を子会社としてノウハウの蓄積や人材交流の継続性を担保することは、JFEスチールが競争力を維持するために不可欠です。

なお、同社は、前身の川鉄情報システムが2001年3月に東京証券取引所第二部に上場しており、2025年3月31日現在、JFEグループ全体で68.0%の株式を保有しています。

【上場関連会社】

ジェコス(株)(東京証券取引所 プライム市場)

同社は、建設仮設材の賃貸および販売、仮設工事の設計・施工等を主要な事業としています。前身の川商リースシステムが1994年8月に東京証券取引所第二部に上場し、その後1996年9月に東京証券取引所第一部に指定替えされました。2025年3月31日現在、JFEグループ全体で39.5%の株式を保有しています。

品川リフラ(株)(東京証券取引所 プライム市場)

同社は2025年6月の定時株主総会において、2025年10月1日付で、品川リフラクトリーズ(株)から品川リフラ(株)に商号変更することを決議しました。同社は、耐火物の製造・販売および窯炉の設計・築炉工事等のエンジニアリングサービスを主要な事業としています。前身の品川白煉瓦が1949年5月に東京証券取引所第一部に上場し、その後、JFEスチールの関連会社となりました。2025年3月31日現在、JFEグループ全体で34.9%の株式を保有しています。

日本鋳造(株)(東京証券取引所 スタンダード市場)

同社は、多様な鋳造品を製造する素形材事業、橋梁部品等を設計・製造するエンジニアリング事業等を主要な事業としています。1961年10月に東京証券取引所第二部に上場しており、2025年3月31日現在、JFEグループ全体で36.2%の株式を保有しています。

日本鋳鉄管(株)(東京証券取引所 スタンダード市場)

同社は、ダクタイル鉄管・ポリエチレン管の製造販売、水道管路敷設工事等を主要な事業としています。1962年7月に東京証券取引所第二部に上場し、その後、JFEスチールの関連会社となりました。2025年3月31日現在、JFEグループ全体で30.0%の株式を保有しています。

上記の5社に対しては、上場子会社に関する経済産業省や東京証券取引所の指針を踏まえ、他の連結子会社および関連会社とは異なるルールを適用するなど、各社が自主性・機動性を発揮した自律的な企業活動を行うとともに、各社、JFEスチールおよび当社からの独立性を有した社外取締役の選任や、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置等を通じて、上場会社としての経営の独立性を確保し、当該子会社・関連会社および当社以外の当該子会社・関連会社の株主の利益が不当に損なわれることのないよう努めています。

上場子会社および上場関連会社における事業機会・事業分野の調整・配分については、当社連結財務諸表に重要な影響を与える場合を除き、各社の自主的な経営判断を尊重しています。

また、資金調達および運用については、各社の財務戦略に基づき各社が独立して実行しています。なお、現在、上場子会社および上場関連会社から当社への資金の預入はございません。

グループのリスク管理上必要な事項については、各社による独立した意思決定を担保しつつ、事前の協議・報告を求めることとしており、グループ会社の一員としてのリスク管理を行っています。

-

上場子会社、上場関連会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策

各社の役員指名に関する各議案は、各社が主体的に策定しており、JFEスチールは各社の独立性および指名委員会の判断を十分に尊重し、各社の中長期的な企業価値向上を目指して、議決権を行使しています。

なお、当社およびJFEスチールは、各社との技術交流や人的交流等におけるメリットを最大化する目的から、一部の取締役候補者について推薦することがあります。

当社は、上場子会社の上場意義の検証を定期的に実施し、取締役会で確認した上で必要な対応をとることとしています。本内容については、2025年5月に開催された取締役会において検証・議論したものです。

株式の政策保有および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針

当社が保有する株式はすべて子会社株式ならびに関連会社株式です。当社の100%子会社でありかつ事業会社であるJFEスチール、JFEエンジニアリングおよびJFE商事(以下、「各事業会社」)は、原則として上場株式を政策保有株式として保有しません。ただし、グループの事業の維持および成長のために必要と判断した会社の株式については、例外的に政策保有株式として保有します。

保有する政策保有株式については、定期的に保有意義および保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合っているかを取締役会で確認し、保有意義が無くなった場合や株主利益の毀損リスクが発生する場合には売却します。なお、2024年度は、当社グループで上場会社株式11銘柄のすべてまたは一部につき、142億円(時価ベース)を売却しています。また、取締役会において、保有意義および投資リターンについて定期的に検証しています。

政策保有株式に係る議決権行使については、各事業会社において議案の内容を検討の上、株主利益最大化に沿った形で適切に行使します。具体的には、投資申請部署と投資管理部署による議案内容のチェックにより、当該会社株主としての利益最大化が毀損されることはないと判断した議案に対して賛成します。

なお、当社連結財務諸表において投資株式の貸借対照表計上額が最も大きいJFEスチールの投資株式のうち、保有目的が純投資以外のものは以下の通りです。

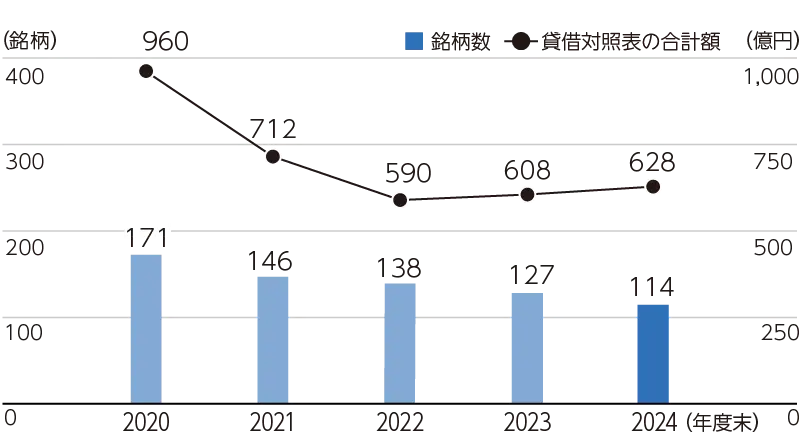

銘柄数および貸借対照表計上額

| 2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 銘柄数(銘柄) | 171 | 146 | 138 | 127 | 114 |

| 貸借対照表計上額の合計額(億円) | 960 | 712 | 590 | 608 | 628 |