政策エンゲージメント

気候変動問題に関する政策エンゲージメントの基本的な考え方

JFEグループは、気候変動問題を極めて重要な経営課題と位置付け、2050年カーボンニュートラルの実現を目指す「JFEグループ環境経営ビジョン2050」および2035 年をターゲットとした長期ビジョン「JFEビジョン2035」を策定しています。これらの実現に向けて、JFEスチールでは超革新技術の早期実装とグリーン鋼材の供給拡大等に取り組んでいますが、長期に渡る技術開発や大規模な脱炭素インフラの構築に向けた投資、グリーン鋼材をはじめとするGX(グリーントランスフォーメーション)製品の需要創出による投資予見性の確保には、政府の大胆かつ強力な産業政策による後押しと、さまざまなステークホルダーの皆様をはじめとする社会との連携が必要です。そのため、私たちは個社および関連団体を通じた政策提言活動を積極的に行い、ロビー活動の実績を開示していきます。

特にJFEスチールおいては、企業価値の向上にとどまらず、世界全体の持続可能な発展に寄与するカーボンニュートラルの実現のために、パリ協定を踏まえたわが国の気候変動政策やGX・エネルギー政策に関する提言を行うとともに、業界団体を通じた活動にも主体的に関与・貢献していきます。

また、業界団体やイニシアチブに参画している各社は、グループの考え方や方向性、立場、影響などを定期的に確認し、意見の提言や参画の見直しを図っています。そして重要な判断が必要な場合は、グループ経営戦略会議で審議し、さらに取締役会にて審議・決定を行います。

主な政策に対するスタンス

JFEグループは、政府が推進するGX政策を、持続可能な社会の実現に向けた重要な枠組みと捉えています。GX2040ビジョンに賛同し、各政策の方向性と整合した形で、自社の事業活動や環境戦略を展開しています。以下では、GX政策に対する当社のスタンスと、それに基づく具体的な取り組みについて紹介します。

GX政策

政府が掲げるGX2040ビジョンでは、脱炭素社会と産業振興の両立を目指す国家戦略として、GXに向けた投資の予見可能性を高めるための長期的な方向性や政策方針が示されています。

鉄鋼事業における脱炭素化に向けては、長期に渡る技術開発、プロセス転換に伴うオペレーションコストの増加や電力需要の増大に伴うインフラ整備等のために、政府による大胆かつ強力な支援を必要としており、加えて、脱炭素燃料インフラとなる水素・アンモニアのサプライチェーン構築やCCUS推進のための支援制度、グリーン鋼材をはじめとするGX製品が評価される市場創出なども不可欠です。本ビジョンで掲げられる方針が具体的な政策として推進されるよう、個社としてまたは業界団体を通じて、各種政策に関する提言活動や、社会全体への理解促進のための活動に取り組んでいきます。

エネルギー政策

政府の第7次エネルギー基本計画では、安全性(Safety)を大前提に、エネルギー安定供給(Energy Security)を第一として、経済効率性の向上(Economic Efficiency)と環境への適合(Environment)を図る「S+3E」の原則と、再生可能エネルギーの主力電源化や原子力の最大限活用という方針が示されています。

鉄鋼事業の脱炭素化への取り組みの中で、特に高炉一貫製鉄所でのプロセス転換については、これまでエネルギー源としてきた高炉プロセスからの副生ガスの減少が生じ、それを補うために電力需要が大幅に増加します。そのため、中長期にわたる脱炭素電源の安定供給、国際競争力のある産業用電力価格の実現、送電インフラの整備・再構築が不可欠です。加えて、脱炭素燃料インフラとなる水素・アンモニアのサプライチェーン構築も必要です。本計画に沿った具体的な政策が推進されるよう、個社としてまたは業界団体を通じて、各種政策に関する提言活動や、社会全体への理解促進のための活動に取り組んでいきます。

カーボンプライシング

政府が掲げる成長志向型カーボンプライシング構想のもと、2026年度からの排出量取引制度(GX-ETS)の本格稼働、2028年度からの化石燃料賦課金制度の導入が決定されています。本構想は、脱炭素のための技術開発や設備投資に対し政府が大規模な支援をコミットしつつ、段階的にカーボンプライシングを導入する政策パッケージとなっており、カーボンニュートラルのための革新技術開発への挑戦を後押しする政策として、当社としても賛同しています。

本構想に基づいて、日本鉄鋼業における革新技術の開発・実装や国際競争力の維持・強化に資する実効的な制度が導入されるよう、個社としてまたは業界団体を通じて必要な政策提言を行っていきます。また、GXのための投資の予見性確保には、カーボンプライシングの導入だけではなく、GX製品市場の創出に向けた政策が必要であり、これらを両輪で進めていく必要があると考えています。

GX製品市場創出

脱炭素プロセス転換等により生み出されるGX製品(脱炭素投資によりライフサイクル全体でGHG排出量が削減された製品)はコストアップを伴うため、市場メカニズムによる自律的な需要の顕在化が期待できず、社会全体でGX価値を受容できる市場環境整備や、サプライチェーン全体でGX価値が評価される仕組みづくりなど、官民挙げて需要創出のための具体的取り組みが進められる必要があります。

特に、鉄鋼業においては、脱炭素必要な投資の予見性確保の観点から、自らの排出削減活動による「削減実績量」がGX価値として理解・評価されることが必要であり、そのための理解促進活動とGX価値を訴求するための透明性かつ信頼性のあるルールづくりが不可欠です。JFEスチールは、GX製品市場の拡大に向けた官民での具体的取り組みが推進されるようば提言活動や理解促進活動を行うとともに、日本国内外の業界団体や国際イニシアティブにおけるルール・標準策定の取り組みにも積極的に参画しています。

需要創出策の具体化に向けた取り組み

JFEスチールは、グリーン鋼材の需要創出のための具体的取り組みが進められるよう、加入する業界団体とも連携して、政府や関係団体への提言や理解促進活動を行っています。

2024年3月に、経済産業省より公表された「産業競争力強化及び排出削減の実現に向けた需要創出に資するGX製品市場に関する研究会 中間整理」では、新たなGX価値として「削減実績量」が提唱され、自社の実際の取り組みによる排出削減量を価値化することの重要性が協調されました。

2024年11月に開催された経済産業省主催「GX推進のためのグリーン鉄研究会」において、グリーン鉄の需要創出の必要性とそのための政策支援について提言を行いました。同研究会のとりまとめにおいては、需要創出に向けた早期行動の必要性について共通認識が図られるとともに、「GX推進のためのグリーン鉄」という定義が明確化され、鉄鋼製造プロセスにおける排出削減の価値を反映した鉄鋼製品に対し、政府による優先的調達や購入支援などの政策を重点的に講じる方針が明確化されました。具体的には、2025年度から、グリーン購入法に基づく優先調達の対象製品に関する基準への反映やクリーンエネルギー自動車導入促進補助金に関する加算基準への反映が実施されています。

また、JFEスチールが参画したGXリーグのルールワーキング・グループでの活動の成果として、企業がGX製品の調達等について自主的な宣言を行い、その内容を開示・評価するという「GX率先実行宣言」の枠組みが開始されました。JFEスチールは、この取り組みに基づきGX製品の調達を宣言しており、民間での需要創出についても積極的な取り組みを展開しています。

GX率先実行宣言

国内外でのルール・標準策定に向けた取り組み

日本鉄鋼連盟は、削減価値を反映したグリーン鋼材のガイドラインを世界に先駆けて策定・公表し、世界鉄鋼協会(worldsteel)においても日本鉄鋼連盟が策定した同ガイドラインを基に、Chain of Custody※手法を用いた鉄鋼製品に関するガイドラインを策定・公表しています。JFEスチールは、これらの業界団体でのルールづくりへ主体的に参画し、推進しています。

また、国際標準化機構(ISO)、GHG Protocol、Science Based Targets Initiativeなどの国際団体においても標準化に向けた議論が進められており、個社または業界団体を通じて関与しています。

- ※製品や原材料がサプライチェーンを通じてどのように移動・管理されたかを追跡・記録する仕組み

ロビー活動の実績と成果

JFEグループは、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、超革新技術の開発と鉄鋼製造プロセスの転換を進めるとともに、政策形成への積極的な関与を通じて、社会全体の持続可能性の向上に貢献しています。特に、GXをはじめとする国家戦略やエネルギー政策に対して、業界の実情を踏まえた提言を行い、制度設計に反映させることで、脱炭素化の加速と産業競争力の両立を目指しています。

こうした活動による具体的な成果として、「GX2040ビジョン」や「第7次エネルギー基本計画」などの方針類への当社グループの提言が反映されたほか、革新技術の社会実装に向けた設備投資および研究開発に対して、補助金などの政府支援を受けています。また、これらの取り組みは、企業の枠を超えた社会的責任の一環として、持続可能な未来の構築に寄与するものと考えています。

政策提言活動とその成果

持続可能な社会の実現に向けて、企業の役割は単なる事業活動にとどまりません。JFEグループは、産業界の一員として、脱炭素社会の構築に資する政策形成に積極的に関与し、実効性のある制度設計に向けた提言活動を展開しています。

第8回GX実行会議

日本政府はGXを通じた脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の3つを同時に実現するための「GX実現に向けた基本方針」を2023年2月に閣議決定し、「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)を同年7月に閣議決定しました。これに基づいたGXに向けた脱炭素の取り組みである「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行が進められています。

JFEスチールの北野社長(当時日本鉄鋼連盟会長)は、2023年11月に行われた第8回のGX実行会議において、日本鉄鋼業界のカーボンニュートラルに向けた取り組みを説明し、巨額な研究開発費用や膨大な設備投資費用に対して欧米中の支援に劣後しない長期的な政府の支援措置、革新プロセスへの転換や非化石原燃料、電力などのオペレーションコストの増加に対する長期的な政府の支援措置、環境価値の高いグリーン鋼材の需要形成に向けた公共調達などの調達支援による需要喚起措置の必要性を強く訴えるとともに、産業用電力価格の国際競争力の確保、および新たなインフラとなる水素のサプライチェーン構築ならびにCCSスキーム構築への支援を訴えました。

これらの提言は、2025年2月に閣議決定された「GX2040ビジョン」において、GX価値の見える化、GX製品・サービスの積極調達などの形で反映され、GX市場の形成に向けた具体的な政策として位置付けられ、また鉄鋼をはじめとする排出削減が困難な多排出産業に対して、革新的な電炉への転換や水素を活用した製鉄プロセスの導入に対するGX投資促進策を進めていくことが明記されました。

第56回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会

第7次エネルギー基本計画の策定に向けて2024年6月に開催された「第56回 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会」において、JFEホールディングスの北野社長は、「JFEスチールの脱炭素実現に向けたエネルギー政策課題」をテーマに、グリーン鋼材の普及に向けた政策やGXに関わる事業環境の予見性を高めるためのエネルギー政策について提言を行いました。

北野社長は、JFEスチール西日本製鉄所倉敷地区で検討を進めている革新電気炉へのプロセス転換について、政府支援を前提として2024度中に投資判断する方針を明らかにし、既存電気炉では製造し得なかった高品質・高機能なグリーン鋼材の大量生産体制を構築する意向を示しました。また、日本製造業がグリーン分野で国際競争力を高めるためには、設備投資やオペレーションコスト支援措置に加え、グリーン鋼材の普及に向けた政策が不可欠であること、さらに送電インフラの整備・再構築、脱炭素電源の安定供給体制の確保に加え、水素・アンモニアなどの非化石燃料の供給インフラの整備が課題であり、政府による積極的な政策展開が求められること、そして脱炭素を日本経済復活のチャンスとするためにGX国家戦略として政府主導で推進すべきであると訴えました。

これらの提言は、上述の「GX2040ビジョン」に加え、同じく2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」においても、電力の供給力の確保と系統整備(地内基幹系統の増強など)の必要性や非化石燃料の供給インフラ整備、脱炭素技術の導入促進に向けた政策の必要性が明記されるなど、政策形成に影響を与えたことが確認されています。

GX推進のためのグリーン鉄研究会

2024年11月に開催された経済産業省主催の「GX推進のためのグリーン鉄研究会」第3回会合において、JFEスチールの手塚宏之専門主監は、グリーン鉄の必要性、日本や世界鉄鋼協会(World Steel Association(worldsteel))でのグリーン鉄ガイドラインの策定状況や、COP29等における政策提言活動について紹介しました。また、グリーン鉄の普及に向けたルールメイキング状況を紹介し、削減実績量の環境価値化がカーボンニュートラルトランジション期において重要であることを強調しました。

前述した通り、これらの提言の結果、同研究会のとりまとめにおいては、「GX推進のためのグリーン鉄」という定義が明確化され、鉄鋼製造プロセスにおける排出削減の価値を反映した鉄鋼製品に対し、政府による優先的調達や購入支援などの政策を重点的に講じる方針が明確化されました。具体的には、2025年度からグリーン購入法に基づく優先調達の対象製品に関する基準への反映やクリーンエネルギー自動車導入促進補助金に関する加算基準への反映が実施されています。これらの制度改正は、グリーン鉄の市場形成と需要拡大を後押しするものであり、JFEスチールをはじめとする鉄鋼業界のGX推進に向けた取り組みが、国の政策に反映された事例です。

政府支援の概要

カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みには、革新的な技術の研究開発や大規模な設備投資が不可欠であり、企業単独での対応には限界があります。JFEグループでは、国のGX政策と連携し、脱炭素化を加速させるための制度的支援の活用を積極的に進めています。

排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業への採択

我が国がカーボンニュートラル社会を実現しつつ、経済成長力を回復していくためには、研究開発の成果を国内での設備投資へと確実に結びつけることが重要です。特に鉄鋼業における脱炭素化技術の実機化には、プロセス転換を伴う巨額の投資が必要であり、増産による収益効果は見込めません。そのため当社は、民間企業単独での投資判断は極めて困難であることをこれまで繰り返し訴えてきました。

こうした状況を踏まえ、政府は鉄鋼、化学、紙パルプ、セメントなどの排出削減が困難な産業において、CO2排出削減効果などの要件を満たす自家発電設備の燃料転換や製造プロセスの転換に必要な設備投資に対し、その一部を補助する「排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業」を新設しました。この事業は、GX移行債を活用し、現実的なカーボンニュートラルの実現と産業競争力の強化を同時に支援することを目的としています。

加えて、GX(グリーントランスフォーメーション)分野を含む戦略的に重要な産業の国内生産を促進するための支援策として「戦略分野国内生産促進税制」が導入されました。グリーン鋼材のように、初期投資だけでなく生産・販売段階でのコストが高い分野に対して、税額控除を通じて支援し、産業競争力を高めることを目的としています。

当社は、カーボンニュートラルに向けた移行期(トランジション期)において西日本製鉄所(倉敷地区)に導入することを検討してきた革新電気炉(高効率・大型電気炉)について、2024年12月20日に当該事業に採択されていましたが、2025年4月9日の補助金交付決定を受けて、正式に機関決定しました。革新電気炉に加え、炉外精錬設備、冷鉄源物流設備、岸壁整備、受配電設備などの新増設を行い、その投資規模は3,294億円にのぼり、そのうち政府支援上限額は1,045億円となっています。2028年度第一四半期中の生産開始を目指し、速やかに革新電気炉の建設を進めていきます。そして、戦略分野国内生産促進税制の支援も活用し、グリーン鋼材の供給能力を高め、排出削減と事業成長の両立を目指していきます。

グリーンイノベーション基金事業の採択

JFEグループでは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のグリーンイノベーション基金事業を最大限に活用し、業界各社と協力して、カーボンニュートラルへの課題開発に向けた研究開発・技術開発を推進しています。JFEスチールは「製鉄プロセスにおける水素活用プロジェクト(GREINS)」、JFEエンジニアリングは「廃棄物・資源循環分野におけるカーボンニュートラル実現」および「洋上風力発電の低コスト化」のテーマに取り組んでいます。

製鉄プロセスにおける水素活用プロジェクト(GREINS)

JFEスチールは日本製鉄(株)、(株)神戸製鋼所、(一財)金属系材料研究開発センターとともにコンソーシアムを結成し、「製鉄プロセスにおける水素活用プロジェクト(GREINS)」(事業規模約5,737億円※1)を共同で受託し、4社合計で約4,499億円規模※2の支援を受けて、2050年のカーボンニュートラルに向けた取り組みを推進しています。

- ※1出典:NEDO製鉄プロセスにおける水素活用プロジェクト(GREINS)事業概要資料(2024年5月24日)

- ※2インセンティブ額を含む。今後ステージゲートで事業進捗などに応じて変更の可能性あり

COURSE50

所内水素を活用した水素還元技術等の開発では、水素還元、高炉ガスからのCO2分離回収により、CO2を約30%削減。2030年頃までに1号機の実機化、2050年頃までの普及を目指しています。その中でJFEスチールでは、微粉炭・還元ガスの燃焼挙動の検討、全体プロセス評価を担当しています。

- 事業規模:約727億円※1、支援規模:約436億円※2(4社合計額)

- ※1事業規模は支援規模と補助率より計算

- ※2インセンティブ額を含む。今後ステージゲートで事業進捗などに応じて変更の可能性あり

カーボンリサイクル試験高炉

外部水素や高炉排ガスに含まれるCO2を活用した低炭素化技術等の開発では、2030年までに、中規模試験高炉(実炉の1/5規模以上)において、外部水素や高炉排ガスに含まれるCO2を活用した低炭素技術の開発に加え、バイオマスや還元鉄などを一部原料として活用するなど、あらゆる低炭素化技術を組み合わせることにより、高炉法において製鉄プロセスからCO2排出を50%以上削減を実現する技術を実証します。その中でJFEスチールでは、カーボンリサイクル高炉操業技術開発、要素技術開発、全体プロセス評価・検討に取り組んでおり、2025年5月に小規模試験高炉の火入れが完了し、運転を開始しています。

- 事業規模:約2,853億円※1、支援規模:約2,386億円※2(4社合計額)

- ※1事業規模は支援規模と補助率より計算

- ※2インセンティブ額を含む。今後ステージゲートで事業進捗などに応じて変更の可能性あり

水素直接還元小型ベンチ試験炉

直接水素還元技術の開発では、2030年までに、低品位の鉄鉱石を水素で直接還元する技術により、中規模直接還元炉(実炉の1/5規模以上)において、現行の高炉法と比較してCO2排出を50%以上削減を達成する技術を実証します。その中でJFEスチールは新規ベンチ試験機を用いた還元炉の操業変動とメタネーション反応の広範囲な特性検証、還元粉化、クラスタリング抑制と還元率を両立するガス組成検討と高精度機器による組織観察評価、ガス組成と還元鉄脈石・加炭量の見極め、形状・成型最適化に取り組んでいます。ベンチ試験は、2024年12月に稼働し、低品位ペレットを用いて水素100%で連続的な還元鉄製造に成功しています。

- 事業規模:約1,369億円※1、支援規模:約1,141億円※2(4社合計額)

- ※1事業規模は支援規模と補助率より計算

- ※2インセンティブ額を含む。今後ステージゲートで事業進捗などに応じて変更の可能性あり

試験電気炉

直接還元鉄を活用した電炉の不純物除去技術開発では、2030年までに、低品位の鉄鉱石の水素直接還元鉄を活用した電炉プロセスにおいて、自動車の外板等に使用可能な高級鋼を製造するため、大型電炉一貫プロセス(処理量約300トン規模)において、不純物(製品に影響を及ぼす成分)の濃度を高炉法並み(リン150ppm、窒素40ppm以下)に制御する技術を実証します。その中でJFEスチールは10トン規模の小型試験電気炉を用いた新規熱源、冷鉄源予熱の評価・検討、および3トン規模の炉外精錬炉を用いた溶鋼脱リン、脱窒素の技術開発に取り組んでいます。小型試験電気炉は2025年2月に運転を開始、2025年度末に迎えるステージゲートに向け、開発を推進しています。

- 事業規模:約404億円※1、支援規模:約306億円※2(4社合計額)

- ※1事業規模は支援規模と補助率より計算

- ※2インセンティブ額を含む。今後ステージゲートで事業進捗などに応じて変更の可能性あり

廃棄物・資源循環分野におけるカーボンニュートラル実現

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、グリーンイノベーション基金事業の一環として、「廃棄物・資源循環分野におけるカーボンニュートラル実現」プロジェクトが実施されています。NEDOによると、このプロジェクトでは、廃棄物の焼却や埋め立て処分による二酸化炭素(CO2)やメタンなどの大気放出量を最小化し、廃棄物中の炭素を安定的・効率的に回収して温室効果ガス(GHG)排出量実質ゼロを目指しているとされ、また、バイオマス由来の炭素を資源として産業に循環・供給する「カーボンニュートラル型炭素循環システム」実現のための開発・実証を行い、社会実装モデルの創出を目指しているとされています。

JFEエンジニアリングは、積水化学工業(株)と共にNEDOが公募した「グリーンイノベーション基金事業/廃棄物・資源循環分野におけるカーボンニュートラル実現」に対し、「ガス化改質と微生物を用いたエタノール製造による廃棄物ケミカルリサイクル技術の開発」を提案し、採択されました。

本事業の内容は以下を参照ください。

洋上風力発電の低コスト化

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、グリーンイノベーション基金事業の一環として、「洋上風力発電の低コスト化」プロジェクトが実施されています。NEDOによると、このプロジェクトやこれまで取り組んできた実証事業等による知見も踏まえ、浮体式を中心とした洋上風力発電において、早期のコスト低減を行い、導入拡大を図るとされています。

JFEエンジニアリングでは、自らが参画するコンソーシアムを通じて、NEDOが公募した「グリーンイノベーション基金事業/洋上風力発電の低コスト化/浮体式洋上風力実証事業(フェーズ2)」に、「低コスト化による海外展開を見据えた秋田県南部沖浮体式洋上風力実証事業」を共同で提案し、採択されました。

本事業の内容は以下を参照ください。

グリーン/トランジションファイナンスによる資金調達

JFEホールディングスは、グリーン/トランジションファイナンス・フレームワークを策定し、2022年には公募形式でトランジションボンドを発行しました(国内製造業として初めて、経済産業省の「令和3年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業に係るモデル事例」に選定)。カーボンニュートラルの実現に向けては、今後長期にわたって設備投資や研究開発投資に、多額の資金が必要となります。JFEホールディングスは、引き続きトランジション・ファインナンスに取り組み、資金調達手段の多様化を図っていきます。

「トランジションファイナンス」に関する鉄鋼分野における技術ロードマップ策定

経済産業省が策定・公表した「トランジション・ファイナンス」に関する鉄鋼分野における技術ロードマップにおいては、2040年代以降、水素供給インフラやCCUS等が整備されることを前提に、革新技術の導入により脱炭素を加速させ、カーボンニュートラルを実現する道筋が描かれています。この策定にあたっては、策定検討会の専門委員メンバーとして、JFEスチール手塚専門主監が日本鉄鋼連盟エネルギー技術委員会委員長として参加しました。なお、このロードマップはパリ協定に基づき定められた国の排出量削減目標と整合しており、パリ協定とも整合するものです。

グリーン/トランジションファイナンス・フレームワーク

JFEグループが策定した本フレームワークは、国際資本市場協会(ICMA)が定める「グリーンボンド原則 2021」、ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション(APLMA)およびローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション(LSTA)が定める「グリーンローン原則 2023」、環境省が定める「グリーンボンドガイドライン(2022年版)」、「グリーンローンガイドライン(2022年版)」、ICMAが定める「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック 2023」および「金融庁・経済産業省・環境省クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(2021年5月)」に基づき策定しました。またJFEグループの取り組みが経済産業省のロードマップと整合することが第三者機関から認証されていることから、JFEグループの取り組みもパリ協定と整合したものとなります。

- 経済産業省 「トランジションファイナンス」に関する鉄鋼分野における技術ロードマップ

- 経済産業省 トランジションファイナンス事例

- グリーン/トランジションファイナンス・フレームワーク

- トランジションファイナンス実績、資金充当・インパクトレポート

外部イニシアチブ等への参画

JFEグループは、気候変動をはじめとする地球規模の環境課題に対し、持続可能な社会の実現に向けた責任ある行動を推進しています。その一環として、国内外の有力な外部イニシアチブに積極的に参画し、知見の共有や連携を通じて、気候変動への対応力を高めています。以下に、当社が参画している主なイニシアチブについて紹介します。

GXリーグへの参画

経済産業省は、GXに積極的に取り組む企業群を募り、官・学・金で協力してGXに向けた挑戦を行い、経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場創造のための実践を行う場として「GXリーグ」を設立しました。JFEグループとしての気候変動問題の取り組みの方向性が「GXリーグ」の趣旨に合致するものと考え、JFEスチールは設立当初より「GXリーグ」に参画しています。

JFEスチールは、GXリーグ内の活動として、新市場創造に向けた官民でのルール形成を行う場であるルールワーキング・グループ(WG)に主体的に参加し、GX製品市場の創出と拡大に向けた取り組みを積極的に推進しています。

2023年度の取り組み

JFEスチールは、「グリーン商材の付加価値付け検討WG」に参加し、2023年12月に同WGより「グリーン商材の付加価値付けに関する提言書」を公表しました。本提言書では、企業が脱炭素投資を進めるにあたっては自社の取り組みにより実現した排出削減量の価値化と当該価値がグローバル市場において認知されることが極めて重要であるとの認識のもと、グリーン商材の高付加価値化の指針案と当社JGreeX®の取り組みを含む先行事例を示すとともに、商材のグリーン価値に関する計測・算定手法、効果的な配分方法、経済活用の方法などを紹介しています。また、本提言書の考え方を踏まえて2024年3月に経済産業省より公表された「産業競争力強化及び排出削減の実現に向けた需要創出に資するGX製品市場に関する研究会 中間整理」において、新たなGX価値として「削減実績量」が提唱されました。

2024年度の取り組み

JFEスチールは、「GX製品社会実装促進WG」に参加し、同WGでの議論を踏まえ、2024年12月に経済産業省より、GX市場創造に積極的に取り組む企業を応援するための「GX率先実行宣言」が新たに創設されました。この枠組みは、GX背品市場の創造に向けて、GX製品やサービスの社会実装に積極的に取り組む企業を可視化し、それらの取組が適切に評価される自主宣言の仕組みを構築することを目的としており、企業がGX製品の調達等について自主的な宣言を行い、その内容を開示・評価するものです。

JFEスチールも、同枠組みの開始後いち早く宣言を行い、グリーンスチールの供給のみならず、需要サイドとしてGX製品の調達を宣言することで、需要創出に向けた積極的な取り組みを展開しています。

GX推進機構への出資

脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下、GX推進機構)は、経済産業省が2024年4月に設立を認可した、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)に定める認可法人です。今後10年間で150兆円超のGX投資を実現するため、GX推進機構は、債務保証等の金融支援、排出量取引制度の運営、化石燃料賦課金等の徴収を行います。JFEホールディングスは、GX推進機構の設立に際し、出資を行いました。

TCFDコンソーシアム

TCFDコンソーシアムは、TCFDの提言に賛同する企業や団体が集まり、気候関連の効果的な情報開示や、それに基づいた金融機関等の適切な投資判断につなげるための議論を行う場として、2019年に設立されました。

このコンソーシアムの成果として、2020年には「気候関連財務情報開示に関するガイダンス2.0(TCFDガイダンス2.0)」および「TCFDガイダンス3.0」が公表されました。さらに、2021年にはTCFDが刊行した「気候関連財務情報開示タスクフォースの提言の実施」における「移行計画(transition plan)」の基本概念やあり方を示す「移行計画ガイドブック」を公表するなどの取り組みが進められています。

JFEホールディングスはTCFD最終報告書の趣旨に賛同するとともにこのコンソーシアムにも参画しています。

国連グローバルコンパクト

JFEグループは、国連が提唱する世界最大のサステナビリティイニシアチブである「グローバル・コンパクト」に署名し、支持を表明しています。持続可能な社会の実現に向けて、グローバル・コンパクトが掲げる10原則の遵守と実践、SDGs推進に取り組んでいきます。また、JFEグループはローバル・コンパクトの日本のローカル・ネットワークである「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン」の会員企業としても活動しています。JFEグループはマテリアリティとして「気候変動問題解決への貢献」を掲げ、CO2排出量の削減を進めています。当該団体の参画企業における脱炭素に向けた取り組みを参考に、JFEグループおよび社会全体のCO2排出量削減への取り組みを推進しています。

SPEED研究会

SPEED(Special Project on Eco-innovation and Eco-business for Sustainable Development )研究会は、産学官および外国との交流を通じてエコイノベーション、エコビジネスの進歩と発展を図ることを目的とした研究会です。JFEホールディングスは、この研究会に参画し、行政・大学・研究機関・各企業との情報共有や意見交換などの活動をしています。

EN 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)

JFEエンジニアリングは日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)に加盟しています。JCLPは、持続可能な脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち、積極的な行動を開始すべきであるという認識のもとに2009年に発足した、日本独自の企業グループです。脱炭素社会への移行を先導することで、社会から求められる企業となることを目指しています。JFEエンジニアリングは、JCLPが運営する企業間の知見共有と協働を促すためのプラットフォームである「脱炭素コンソーシアム」へ参加し、既に脱炭素の取り組みで先行している企業の知見を共有し、加盟企業同士のコラボレーションや新しいソリューションを生み出す活動に取り組んでいます。

日本鉄鋼業界における取り組み

日本鉄鋼連盟での活動

長期温暖化対策

JFEスチールは日本鉄鋼連盟の中で主体的にさまざまな活動を行っています。日本鉄鋼連盟は、2020年を目標年次とする低炭素社会実行計画(2021年度からカーボンニュートラル行動計画に改訂)の達成に向けたこれまでの取り組みに加え、2018年11月には2030年以降の「長期温暖化対策ビジョン」を策定し、公表しました。JFEスチールもこの長期ビジョンの策定に中核的な立場で参画しました。「長期温暖化対策ビジョン」は、鉄鋼製造における2℃シナリオの達成とともに、1.5℃シナリオへの超革新技術の必要性を示したもので、最終的な「ゼロカーボン・スチール」への挑戦を意味するものです。さらに、日本鉄鋼連盟では、2021年2月15日、「我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日本鉄鋼業の基本方針」を発表し、日本鉄鋼業として早期のゼロカーボン・スチールの実現に向けて、果敢に挑戦することを宣言しました。

日本鉄鋼連盟「カーボンニュートラル行動計画」

日本鉄鋼連盟は、2021年2月に日本鉄鋼業としてカーボンニュートラルの実現に向けて果敢に挑戦することを表明し、低炭素社会実行計画を「カーボンニュートラル行動計画」と改め、フェーズⅡ目標(2030年度目標)を改訂しました。

「エコプロセス」では、既に世界最高水準にあるエネルギー効率のもとで、これまで進めてきたBATの最大導入だけでなく、冷鉄源の活用などの新たな視点を加味した高い野心度の2030年度目標を設定しました。

「エコプロダクト」による製品使用段階の削減については、特に政府グリーン成長戦略の14分野にも位置付けられている洋上風力や自動車の電動化等の推進において、高機能鋼材が果たす役割は大きいと考えられるため、従来の5品種の定量評価に加えて、こうした貢献を見える化することで、世界を俯瞰した実効的な温暖化対策を日本主導で加速させていきます。

「エコソリューション」では、今後の鉄鋼生産の拡大が見込まれるアジア地域における鉄鋼生産プロセスの脱炭素化技術移転・普及に向け、適切な技術導入が行われるための仕組みづくりも含めた活動を展開していきます。

さらに「革新的技術開発」では、COURSE50やフェロコークスに加え、グリーンイノベーション基金のもと、直接水素還元や電気炉による高機能鋼材製造技術等にもチャレンジしていきます。

「カーボンニュートラル行動計画」の全体像

【エコプロセス】

BATの導入等による省エネの推進、廃プラスチックの活用、2030年頃の実機化を目途に現在開発中の革新的技術の導入、その他CO2削減に資する原燃料の活用等により、2030年度のエネルギー起源CO2排出量(総量)を2013年度比30%削減する。

【エコプロダクト】

高機能鋼材の国内外への供給により、社会で最終製品として使用される段階においてCO2削減に貢献する。定量的な削減貢献を評価している5品種の鋼材について、2030年断面における削減ポテンシャルは約4,200万t-CO2と推定。

【エコソリューション】

日本鉄鋼業の優れた省エネ技術・設備の世界の鉄鋼業への移転・普及により、地球規模でCO2削減に貢献する。2030年断面における日本の貢献は約8,000万t-CO2と推定。

【革新的技術開発】

カーボンニュートラル実現に向け以下4テーマの技術開発に果敢に挑戦する。

- 所内水素を活用した水素還元技術等の開発

- 外部水素や高炉排ガスに含まれるCO2を活用した低炭素技術等の開発

- 直接水素還元技術の開発

- 直接還元鉄を活用した電炉の不純物除去技術開発

カーボンニュートラル行動計画(フェーズⅡ)の2023年度実績評価(日本鉄鋼連盟)

2023年度のエネルギー起源CO2排出量(総量)は、1億4,835万トンとなり、2013年度に比べて4,608万トン、23.7%減となりました。2030年度目標(2013年度比30%削減)に対する達成率は79.0%まで進捗しています。エネルギー起源CO2排出量、エネルギー消費量ともに減少傾向にあり、その背景として省エネ努力の推進等が引き続き実施されたこと等が挙げられます。

日本鉄鋼業のエネルギー効率はすでに世界最高水準にありますが、省エネルギー投資促進に向けた支援補助金による省エネルギー事業など、さらなる省エネの推進等に意欲的に取り組んでいます。

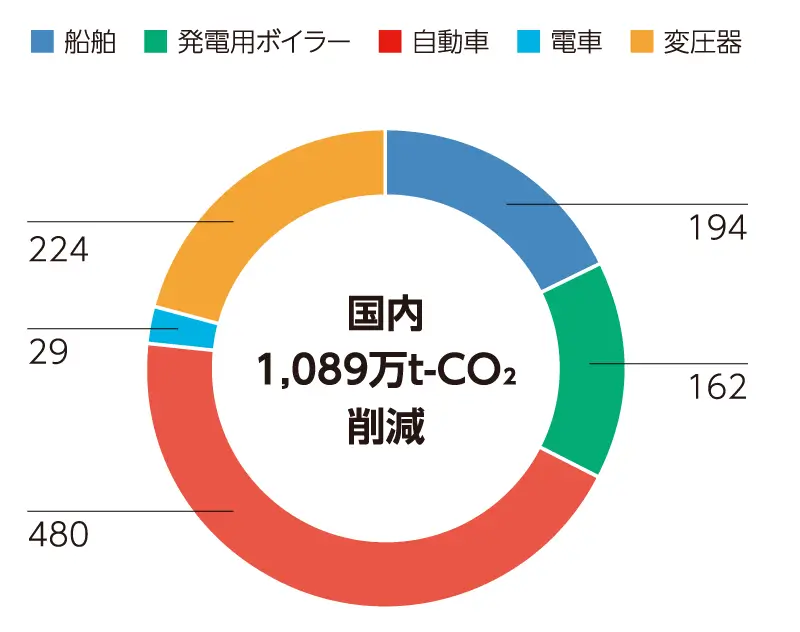

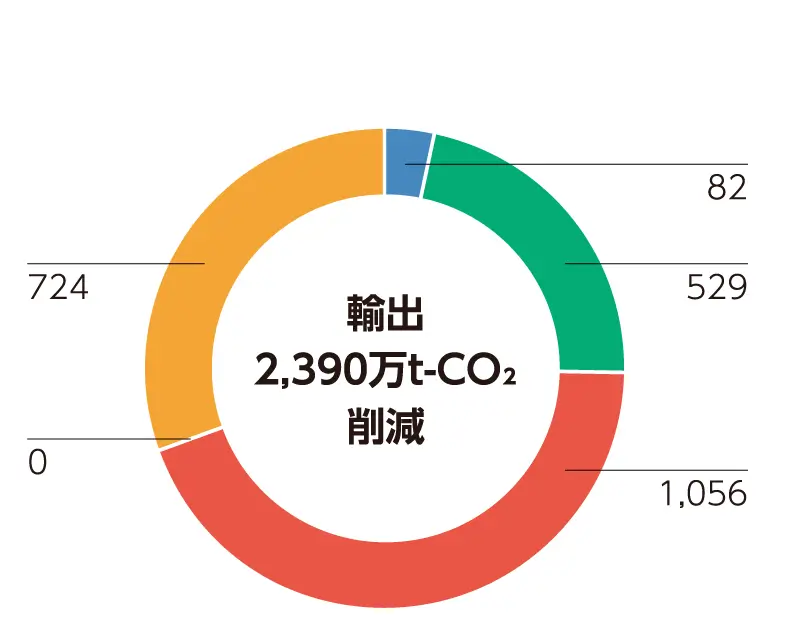

高機能鋼材の供給によるCO2排出量削減への貢献(エコプロダクトの成果)

日本鉄鋼連盟では高機能鋼材の使用によるCO2削減貢献を推定しています。自動車、変圧器、船舶、発電用ボイラー、電車に用いられる代表的な高機能鋼材5品種の国内外での使用※(2023年度生産量385万トン、粗鋼生産比4.7%)によるCO2削減量は、2023年度断面で3,516万トン(国内1,100万トン、海外2,416万トン)と推定しています。

- ※(一財)日本エネルギー経済研究所による試算、自動車用鋼板、方向性電磁鋼板、船舶用厚板、ボイラー用鋼管、ステンレス鋼板の5品種、国内は1990年度から、輸出は自動車および船舶が2003年度から、ボイラー用鋼管は1998年度から、電磁鋼板は1996年度からの評価

高機能鋼材5品種の国内外での使用によるCO2削減量(2023年度)

関連リンク

- (一財)日本鉄鋼連盟:地球温暖化対策

- (一財)日本鉄鋼連盟:鉄鋼製品のLCA

- (一財)日本鉄鋼連盟:ISO 20915の発行について

- (一財)日本鉄鋼連盟:JIS Q 20915の発行について

- SuMPO環境ラベルプログラム

産学連携の取り組み

JFEグループは、気候変動問題への科学的かつ実践的な対応を強化するため、大学との共同研究や連携を積極的に推進しています。学術機関との協働を通じて、最新の知見や技術を取り入れ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みの高度化を図っています。以下に、当社が大学と連携して進めている主な取り組みを紹介します。

国立大学法人東京大学と16者がカーボンニュートラル社会の実現に向けた共同研究を開始

~社会連携講座「未来エネルギーインフラ材料高度信頼性探求拠点(MEIT)」を設置~

JFEスチールおよびJFEエンジニアリングと、国立大学法人東京大学、(株)IHIプラント、(株)INPEX、ENEOS Xplora(株)、カナデビア(株)、川崎重工業(株)、(株)神戸製鋼所、(株)JERA、東京ガスネットワーク(株)、(株)名村造船所、日鉄エンジニアリング(株)、日鉄パイプライン&エンジニアリング(株)、日本製鉄(株)、一般財団法人日本海事協会、三菱重工業(株)の16者は共同で、カーボンニュートラル社会を支えるエネルギーインフラの材料信頼性を科学的に解明し、標準化を目指す社会連携講座※「未来エネルギーインフラ材料高度信頼性探求拠点(Research Base of Materials for Future Energy Infrastructure Trust、「MEIT」)」を設置し、2025年5月1日より共同研究を開始しました。うち、JFEスチール、(株)神戸製鋼所、日本製鉄(株)、(一財)日本海事協会は本講座の幹事機関の役割を担います。

本講座では、水素、アンモニア、CO2の液化貯槽、高圧/液化輸送、燃料格納に関わるエネルギーインフラの材料信頼性評価研究を行い、脱炭素化に不可欠なシステムの経済性と長期的な安全性を両立させます。これにより、カーボンニュートラル社会の実現を加速し、国内需要に応えつつ国際競争力を強化します。

- ※ 公益性の高い研究課題について、東京大学と企業等が共同研究を行うものであり、東京大学と企業等との契約に基づいて企業等が負担する共同研究経費によって運営される。包括的な社会課題テーマのもと、従来、自然発生的であった企業と各研究者との共同研究で限界のあった異分野の研究者との連携や、複数の研究者とチーム結成が可能になる。

【社会連携講座の概要】

カーボンニュートラル社会への移行に伴い、エネルギーインフラは化石燃料から水素やアンモニアを活用した新しいシステムへと変わりつつあります。この未来のエネルギーインフラには、液化水素タンク、液化アンモニアタンク、液化CO2タンク、CCS用の高圧CO2導管などが含まれます。これらの長期的な安全性と経済性を確保するため、材料信頼性の評価が不可欠です。本講座では、材料の選定基準や溶接後熱処理の省略基準、破壊防止基準の確立を通じて、インフラ構築のコスト最適化と国際標準化を推進し、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献します。

<講座名>社会連携講座「未来エネルギーインフラ材料高度信頼性探求拠点(MEIT)」

<設置期間>2025年5月1日~2030年4月30日

<共同研究内容>

- 大型液化アンモニアタンクの実現に向けた破壊評価技術と基準開発(応力腐食割れ防止、溶接後熱処理省略)。

- 大型液化CO2タンクの実現に向けた破壊評価技術と基準開発(溶接後熱処理省略)。

- CCS用高圧CO2導管の高速延性破壊防止基準の策定。

- 大型液化水素タンク向け次世代廉価材料(廉価ステンレス鋼、低Ni鋼)の信頼性向上と評価技術の開発。

<連携する研究科>東京大学大学院工学系研究科

ST 「JFEスチール×東北大学グリーンスチール共創研究所」

JFEスチールと国立大学法人東北大学は、カーボンニュートラル時代を見据えた研究活動の推進を目的として、2022年2月に「JFEスチール×東北大学グリーンスチール共創研究所」(以下、「共創研究所」)を東北大学大学院工学研究科に設置しました。共創研究所では、部門横断的な運営体制を構築し、製鉄プロセス開発や材料開発をはじめとする幅広い分野で相互に連携することで、低炭素製鉄プロセスに関する課題を多角的なアプローチで解決するとともに、新規開発テーマを新たな視点から発掘することが可能となります。さらに、若手研究員の派遣を通じて、次世代の製鉄業を担う高度専門人材を育成します。

EN 東京科学大学「JFEエンジニアリング カーボンニュートラル協働研究拠点」

JFEエンジニアリングと国立大学法人東京科学大学※1は、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する新規技術の開発推進を目的として、2022年7月1日に「JFEエンジニアリング カーボンニュートラル協働研究拠点」(以下「協働研究拠点」)を当時の東京工業大学 科学技術創成研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所 科学技術創成研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所(現:東京科学大学 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所)に設置しました。カーボンニュートラル社会の実現のために必要な、幅広い分野にわたる重層的なアプローチと革新的イノベーションを目指し、個別の共同研究の枠組みを超えた包括的な連携で同分野の技術開発を進めています。

本協働研究拠点では、JFEエンジニアリングが有するエネルギー・環境分野などにおけるプラントおよび各種インフラ建設に関連するエンジニアリング技術と、東京科学大学が有する幅広い領域における高度な学術的知見を融合することで、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する新規技術開発を推進します。さらに、東京科学大学が推進する産学連携事業「Science Tokyo GXI」※2を通じた多様な組織との協業も進めていきます。

- ※1東京工業大学と東京医科歯科大学が統合(2024年10月)

- ※2 GX(グリーントランスフォーメーション)社会を先導(Initiation)する研究活動の推進とスタートアップの強化、産業、社会連携の実質化を推進

グローバルでの業界の取り組み

世界規模での地球環境温暖化防止

worldsteel Climate Action data collection programme認定証

ISO14404シリーズは、日本鉄鋼連盟が国際標準化機構(ISO)に提案して国際標準化した鉄鋼CO2排出量・原単位の計算方法です。日本鉄鋼業は、ISO14404を用いて途上国での製鉄所診断を行い、インド、アセアン地域に最適な技術カスタマイズドリストを提案することで地球規模での温暖化防止を進める活動(エコソリューション)を官民一体で進めています。また、複雑な設備構成の製鉄所にも適用可能なISO14404シリーズのガイドライン国際規格の開発を経済産業省の支援をいただきながら進めています。

JFEスチールも日印鉄鋼官民協力会合、日ASEAN鉄鋼イニシアチブ、日中鉄鋼業環境保全・省エネ先進技術交流会などに積極的に参加しています。また、ISO14404に基づいて計測・算出する世界鉄鋼協会(World Steel Association(worldsteel))のClimate Action data collection programmeのメンバーとして地球規模でのCO2排出削減にも協力しています。

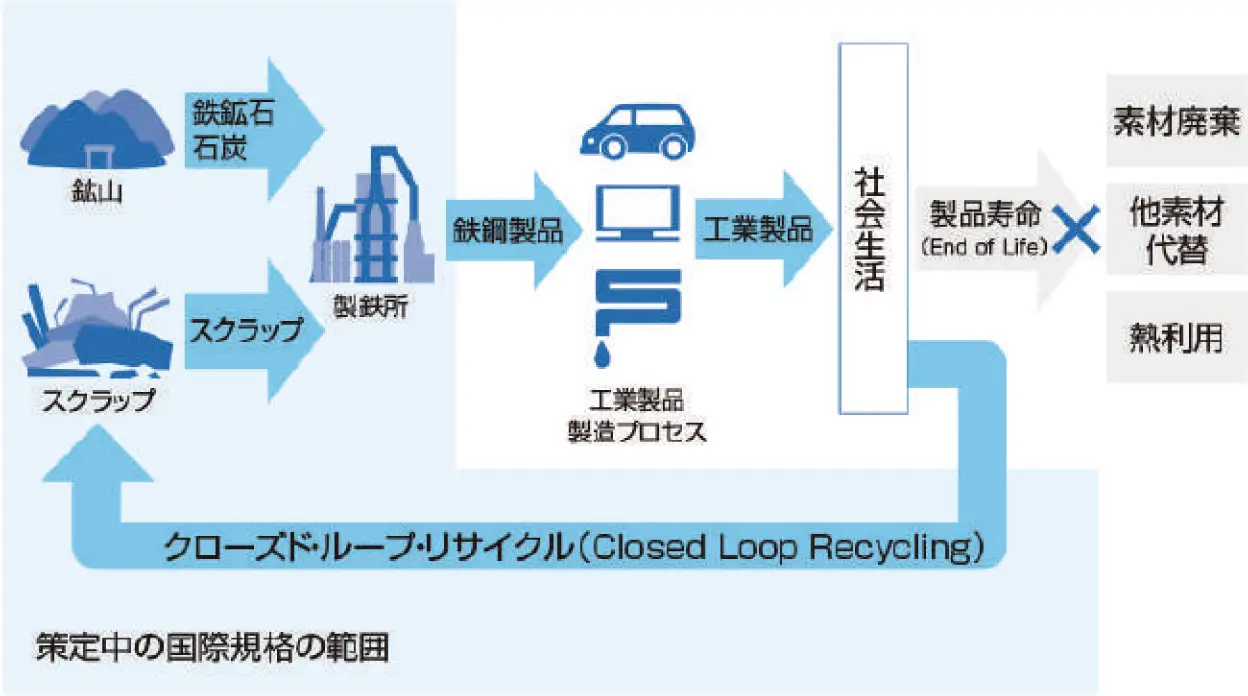

鉄鋼製品の優れたリサイクル性の環境負荷評価への取り組み

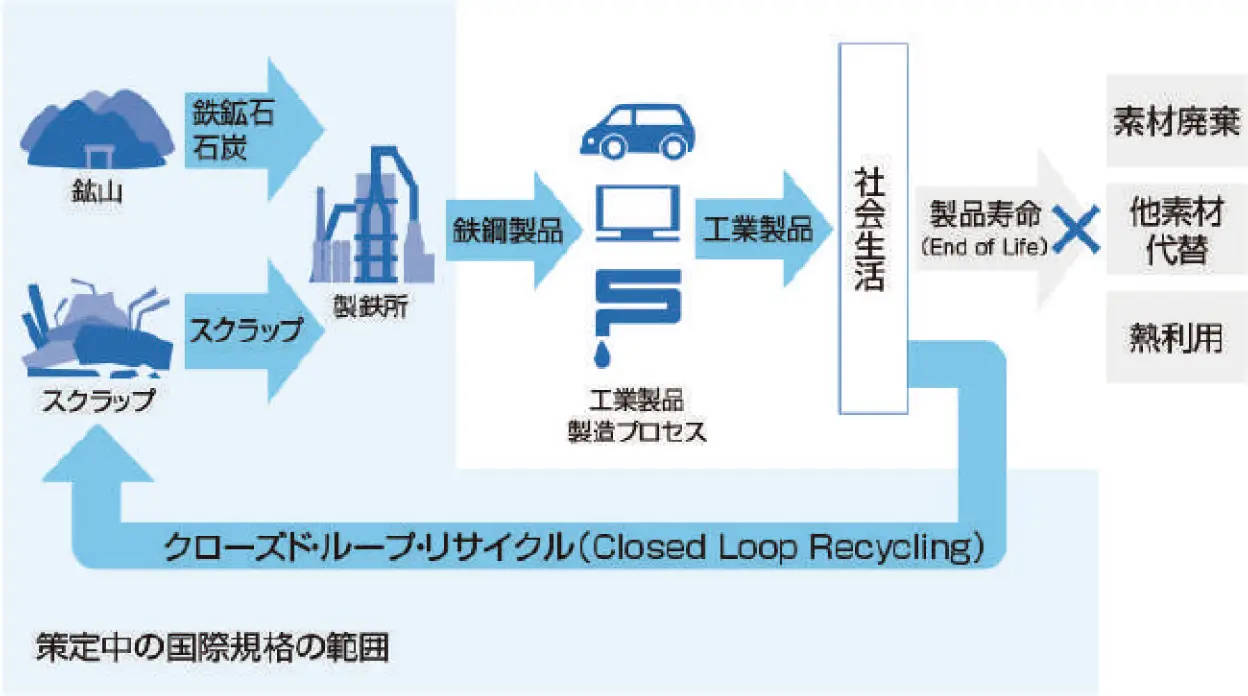

鉄鋼材料のライフサイクルの概念図

製品が社会に及ぼす真の環境負荷を評価するためには、その対象となる製品の資源採掘や素材製造、生産からその製品の使用、廃棄までのライフサイクル全体にわたって環境負荷などを定量化、評価する必要があります。この手法としてLCA(Life Cycle Assessment)があります。

自動車や建造物などの最終製品が社会での寿命を終えた後も、それらに使われる鉄鋼材料はすべてリサイクル・再利用されるクローズド・ループ・リサイクル(鉄が何度でも何にでも再生されるリサイクル)が可能であるという優れた特長を持っています。この特徴を反映したライフサイクル全体での鉄鋼材料の環境負荷は極めて低く、他素材に比べて優れた材料であることが分かります。

鉄鋼製品の優れたリサイクル効果を取り入れた鉄鋼製品のライフサイクル環境負荷(LCI)を計算する方法であるISO20915(Life Cycle Inventory Calculation Methodology for Steel Products)、JIS Q 20915(鉄鋼製品のライフサイクルインベントリ計算方法)の日本鉄鋼連盟による開発に、JFEスチールも主要メンバーの一員として参画しました。

さらに、日本国内の高炉・電炉メーカー15社が参加して、2018年度の操業実績データに基づいた鉄鋼製品別のLCIデータの日本平均値を作成、公表しました。

JFEスチールは(一社)サステナブル経営推進機構(SuMPO)が運営するSuMPO環境ラベルプログラムの「SuMPOEPD」について、36品種で取得しました(缶用鋼板3品種、薄板製品9品種、建材製品5品種、厚鋼板3品種(海洋構造物・風力用厚鋼板、造船用厚鋼板、UOE鋼管)、鋼管4品種、棒鋼・線材製品8品種)。今後も「SuMPO EPD」を活用して、お客様の地球環境保全の取り組みに貢献するとともに、お客様とのコミュニケーションの発展にも役立てていきます。

日韓グリーンスチール共同セミナー

2024年10月23日に東京にて「第2回日韓グリーンスチール共同セミナー」が日本鉄鋼連盟・韓国鉄鋼協会の共催で開催されました。本セミナーには、両代表である泉山雅明 日本鉄鋼連盟地球環境委員会委員長(日本製鉄(株))、イ・クァン・ヨン韓国鉄鋼協会専務理事、また来賓として経済産業省金属課鍋島学課長、韓国産業通商資源部コ・スンジンシニアディレクター補佐/産業政策室鉄鋼セラミック課鉄鋼チームリーダーをはじめ、日韓両国の政府関係者、鉄鋼企業、学識者を中心に53名が参加し、鉄鋼業のカーボンニュートラルに関する以下の幅広いテーマを対象に意見交換を行いました。

日印鉄鋼官民協力会合

JFEスチールは、日本鉄鋼連盟が経済産業省の協力のもとで2011年より開催している「日印鉄鋼官民協力会合」に毎年参加しています。本会合は、世界最高水準のエネルギー効率を誇る日本の鉄鋼業の技術と経験を活かし、インド鉄鋼業への省エネ・環境保全政策提言、および日本からの省エネ・環境保全技術移転の促進を目的としております。

2024年度は、ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia:東アジア・アセアン経済研究センター)からの支援を受け、2025年1月21日にインド・デリーにて開催しました。日本鉄鋼連盟国際環境戦略委員会 手塚宏之 幹事(JFEスチール専門主監)がモデレーターを務め、経済産業省金属課高木駿平課長補佐、インド鉄鋼省Vinod Kumar Tripathi次官補、ERIA Nuki Agya Utamaエネルギー政策担当部長兼アジアゼロエミッションセンター長をはじめ、日印両国の政府関係者、鉄鋼企業を中心に約40名が参加し、両国鉄鋼業のカーボンニュートラルに関するトピックにつき活発な議論を行いました。JFEスチールも日本側の主要メンバーとして、本会合を通じて日本の省エネ技術の移転によるインドにおけるCO2削減に貢献していきます。

日ASEAN鉄鋼イニシアチブ

2014年5月に、日本鉄鋼連盟とアセアン鉄鋼評議会(AISC)は「環境・標準化・通商」分野における交流促進に関する覚書を締結しました。環境分野に関する取り組みとして、官民協力による「日ASEAN鉄鋼イニシアチブ」を発足し、ASEAN各国の環境・省エネ分野での協力体制を強化しています。本活動の一環として、ASEAN鉄鋼業にふさわしい高炉と電炉の省エネ・環境保全・リサイクル技術を掲載した「アセアン版技術カスタマイズドリスト(電炉)」と「アセアン版技術カスタマイズドリスト(高炉)」を策定しています。

2024年11月20日、「日ASEAN鉄鋼イニシアチブ(AJSI)」の活動の一環として、2020年以来、約4年半ぶりにAJSIセミナーを対面開催しました。今回はERIA(東アジア・アセアン経済研究センター)との共催で、11月18~21日にタイ・バンコクにて行われた東南アジア鉄鋼協会(SEAISI)イベント:2024 ASEAN Iron and Steel Forum:Sustainable Steel and Green Constructionの一環として開催し、経済産業省製造産業局金属課高橋幸二企画官、ERIA大倉直人研究・政策設計部長、SEAISI Yeoh Wee-Jin事務局長が参加しました。

本セミナーでは、カーボンニュートラルに向けた政策・技術面での取り組みや展望と、鉄鋼メーカーが抱える課題と取り組みについて日本・ASEAN諸国の代表者から紹介されました。

日中鉄鋼業環境保全・省エネ先進技術交流会

日中鉄鋼業環境保全・省エネ先進技術交流会は、日中両国鉄鋼メーカーなどの専門技術者による環境保全・省エネルギーの分野での双方のレベルアップを目的として、2005年7月、北京にて両国鉄鋼業経営トップ層の参加のもとに行われた「日中鉄鋼業環境保全・省エネ先進技術交流会」において交わされた覚書に基づき実施されています。両国鉄鋼業の健全な発展に加え、資源の有効利用や環境保全を進める観点からも、近年は同交流会の重要性がますます高まっています。

2024年度は2025年3月に中国武漢で開催され、日中両国から鉄鋼関係者約80名が参加しました。両国の代表者からカーボンニュートラルに向けた取り組みや省エネ、CO2削減、環境保全等の具体的な対策への取り組み状況、グリーンスチールといった足元の両国鉄鋼業の関心が高いテーマについて発表があり、積極的な情報・意見交換を行いました。JFEスチールは、引き続き本交流会に参加することで、地球規模でのカーボンニュートラル実現に向けた各種取り組みや省エネ・環境対策ならびに鉄鋼業の持続的発展に寄与していきます。

講演実績(国内)

JFEグループの気候変動に対する取り組みを広く知ってもらうために、さまざまな場において積極的に講演活動を実施しています。

-

テーマ名 「JFEグループ環境経営ビジョン2050~カーボンニュートラルの実現に向けて~」 イベント名 (一社)日本自動車部品工業会 開催 講演者 手塚宏之(JFEスチール専門主監) -

テーマ名 「カーボンニュートラルに向けたJFEスチールの取り組みと課題」 イベント名 第8回日仏グリーンファイナンスフォーラム 開催 講演者 手塚宏之(JFEスチール専門主監) -

テーマ名 「カーボンニュートラルに向けたJFEスチールの取り組みと課題」 イベント名 JPI(日本計画研究所)セミナー 開催 講演者 手塚宏之(JFEスチール専門主監) -

テーマ名 「鉄鋼業界におけるエネルギー・環境先端技術 と 地球温暖化対策」 イベント名 東京工業大学 科学技術特論-Advanced Science and Technology in Energy and Environment 開催 講演者 鷲見郁宏(JFEスチールGX企画部地球環境グループリーダー) -

テーマ名 「鉄鋼の脱炭素化への道―グリーントランジションに資するグリーンスチールー」 イベント名 京都大学経営管理大学院 エネルギー業界セミナー「カーボンニュートラル社会に向けた戦略、展望と課題」 開催 講演者 鷲見郁宏(JFEスチールGX企画部地球環境グループリーダー) -

テーマ名 「カーボンニュートラルに向けた取り組みについて」 イベント名 備後都市懇話会 講演会 開催 講演者 手塚宏之(JFEスチール専門主監) -

テーマ名 「カーボンニュートラルに向けたJFEスチールの取り組みと課題」 イベント名 :APAC Financial Institutions Summit 2024 - Banking 開催 講演者 手塚宏之(JFEスチール専門主監) -

テーマ名 「グリーンスチールに関するガイドライン」 公表サイト 鉄鋼業界の取組 グリーンスチール(日本鉄鋼連盟) 公表日 URL https://www.jisf.or.jp/business/ondanka/kouken/greensteel/documents/JISFGSguidelinev3.1final.pdf

講演実績(海外)

海外においてもJFEグループの気候変動に対する取り組みを広く知ってもらうために、さまざまな場で積極的に講演活動を実施しています。

-

テーマ名 「製鉄所における燃料・電力・蒸気需給ガイダンスシステム」 イベント名 第15回日中鉄鋼業省エネ・環境保全先進技術専門家交流会 開催 講演者 鈴木勝成(JFEスチールスチール研究所サイバーフィジカルシステム研究開発部) -

テーマ名 「-Efforts to Promote of Green Steel-JISF Green Steel guidelines, worldsteel Chain of Custody guidelines」 イベント名 日印鉄鋼官民会合 開催 講演者 鈴木善継(JFEスチールGX企画部地球環境グループ) -

テーマ名 「Global steel decarbonization initiatives-Necessity of Green Steel and methodology of GHG emission assessment-」 イベント名 ASEAN Japan Steel Initiative(AJSI)Seminar 開催 講演者 鈴木善継(JFEスチールGX企画部地球環境グループ) -

テーマ名 「鉄鋼の脱炭素化への道ーグリーントランジションに資するグリーンスチール」 イベント名 COP29ジャパンパビリオン日本鉄鋼連盟主催サイドイベント 会議体 COP29 公表日 モデレーター 手塚 宏之(JFEスチール専門主監) URL https://www.jisf.or.jp/news/topics/20241018.html

主要な加入団体との整合性評価

JFEグループでは、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指し、さまざまな業界団体や経済団体に参画します。これらの団体との連携を通じて、政策提言や情報共有、業界全体の課題解決に取り組むとともに、各事業会社の事業活動における社会的責任を果たしています。以下に、JFEグループが加入している主な団体の方針とJFEのスタンスとの整合性について評価を行い、その結果を説明します。

評価結果の概要

各団体が公表している主な提言や活動等について、前述の当社の考え方やスタンスとの整合性を評価しました。その結果、各団体とも、ポリシースタンスや政策提言等にて明らかになっているものについては、当社の考え方やスタンスと整合していることを確認しています。今後も引き続き、当社の考え方やスタンスが加入団体が行う活動等に反映されるよう、各団体との建設的な対話や意見交換を行う等の働きかけを継続していきます。

| 団体名/政策 | GX政策 | エネルギー政策 | カーボンプライシング | GX製品市場創出 |

|---|---|---|---|---|

| 日本鉄鋼連盟 | 整合 | 整合 | 整合 | 整合 |

| World Steel Association | 整合 | 整合 | ポジション未表明 | 整合 |

| 日本経済団体連合会 | 整合 | 整合 | 整合 | 整合 |

日本鉄鋼連盟

- 目的:鉄鋼の健全な生産・流通・消費および貿易を促進し、日本経済の発展と国民生活の向上に寄与すること

- JFEグループ役員の参加:副会長 JFEスチール代表取締役社長 広瀬政之

| 項目 | 結果 | 根拠・参照URL等 |

|---|---|---|

| GX政策 | 整合 | 2021年に「我が国の2050年カーボンニュートラルに関するに日本鉄鋼業の基本方針」を掲げ、その中で、我が国の2050年カーボンニュートラルという野心的な方針に賛同し、これに貢献すべく、日本鉄鋼業としてもカーボンニュートラルの実現に向けて、果敢に挑戦することを宣言しています。また、脱炭素化に向けた国家戦略の構築、技術開発の成果を実用化・実装化するための財政的支援、脱炭素実現には多額のコストがかかることについての国民理解の醸成と社会全体で負担する仕組みの構築等について、要望しています。 |

| エネルギー政策 | 整合 | 第7次エネルギー基本計画(案)に対する意見の中で、エネルギーを取り巻く情勢変化を正面から捉え、S+3Eの観点は堅持しつつも、「安定供給」、「経済効率性」の重要性を改めて捉え直した現実的な計画である点、および、エネルギー資源に乏しい我が国が、再エネ、原子力、脱炭素火力などさまざまな選択肢を有し、従来の再エネか原子力かという二項対立的視点から脱却した新たな考え方を取り入れた点を評価しています。また、エネルギー政策と産業政策の一体化はGXを進めていく上で極めて重要な視点であること、産業競争力の強化とエネルギーの安価・安定供給を前提とした脱炭素化の推進に向けた具体的な政策が必要と主張しています。 |

| カーボンプライシング | 整合 | 同連盟によるGX2040ビジョン(案)への意見の中で、「成長志向型カーボンプライシング構想」について排出量取引制度等の導入時期や基本的な枠組みが分かりやすく示されている点を評価している。GX-ETSの制度設計に際しては、セクターごとの脱炭素化に向けた時間軸や限界削減費用の違いを適切に反映するとともに、日本鉄鋼業におけるGX推進と国内生産体制維持の担保や国際競争力の維持・強化につながる制度設計が行われる必要があること、カーボンプライシングの導入に加えてGXに向けた投資予見性を確保するためのGX製品市場づくりが喫緊の課題であること等、意見発信を行っています。 |

| GX製品市場創出 | 整合 | 脱炭素化投資の予見性を高めるためにGX市場創造は不可欠であると考えており、GX2040ビジョン(案)への意見の中でも、GX市場創造について、GX価値の見える化、公共調達、民間調達など当面着手することを中心に広く記載されたことを評価している。また、GX市場創造に向けては初期需要の創出含め政府の主体取組が極めて重要であること、市場規模を着実に増やすための施策の方向性も示し投資回収の予見性を高めるための「調達に向けた規制・制度的措置」というより具体的な施策が必要であること、政府としてより具体的なロードマップを示すこと等、意見発信を行っています。 |

World Steel Association(世界鉄鋼協会)

- 目的:鉄鋼業界の持続可能性、安全性、技術革新、人材育成を推進し、国際的な連携と情報提供を通じて業界全体の発展に貢献すること

- JFEグループ役員の参加:理事会(Executive Committee)役員 JFEスチール代表取締役社長 広瀬政之

| 項目 | 結果 | 根拠・参照URL等 |

|---|---|---|

| GX政策 | 整合 | ポリシーペーパー「気候変動と鉄鋼生産」において、worldsteelはパリ協定の目標を全面的に支持しており、鉄鋼生産のCO2排出量を削減することで産業や社会の変革を実現することを表明しています。 |

| エネルギー政策 | 整合 | 同ポリシーペーパーにおいて、鉄鋼業の気候変動対策における技術的選択肢として、再生可能エネルギー、原子力、CCS等の緩和技術を備えた化石燃料のような低炭素エネルギーの活用が提言されています。 |

| カーボンプライシング | ポジション未表明 | |

| GX製品市場創出 | 整合 | 同ポリシーペーパーにおいて、低炭素技術を用いた鉄鋼製品は従来製品よりも高くなるために、市場での競争において政策的な支援が必要であることが述べられている。また、顧客企業からの低炭素鉄鋼製品の需要が高まっており、鉄鋼各社がこうしたニーズへ応えるための方法として、各社のGHG排出削減価値を特定の製品に割り当てるための手法(Chain of Custody: CoC)を提案しており、この手法の適用について透明性や明確性を高めるための、原則とガイドラインを公表しています。 |

日本経済団体連合会

- 目的:総合経済団体として、企業と企業を支える個人や地域の活力を引き出し、我が国経済の自律的な発展と国民生活の向上に寄与すること

- JFEグループ役員の参加:税制委員会委員長 JFEホールディングス㈱代表取締役社長 北野嘉久

| 項目 | 結果 | 根拠・参照URL等 |

|---|---|---|

| GX政策 | 整合 | 2022年に公表した「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて」の中で、2050年カーボンニュートラルの実現のために、国を挙げて、「経済と環境の好循環」を創出しながら、経済社会全体の変革である「グリーン・トランスフォーメーション(GX)」を推進する必要があることを意見表明しています。そして、政府に対し、GXに向けたグランドデザインとなる「GX政策パッケージ」の策定を提言しています。 |

| エネルギー政策 | 整合 | 2024年に公表した「エネルギー基本計画の見直しに向けた提言」の中で、安全性(Safety)の確保を大前提とした、(a)エネルギー安全保障・安定供給(Energy security)、(b)経済効率性(Economic efficiency)、(c)環境性(Environment)のバランス確保(S+3E)が大原則であること、我が国の特性を踏まえた多様なエネルギー源のベストミックスの追求が必要不可欠であること、低コスト・安定供給・事業規律の3点を満たした再生可能エネルギーについてさらなる導入を図ること、原子力・核エネルギーの最大限活用すること等を提言しています。 |

| カーボンプライシング | 整合 | 「GX実現に向けた基本方針」パブリックコメント募集に対する意見の中で、政府の成長志向型カーボンプライシング構想については、排出削減・抑制を図りながら、150兆円を超える官民のGX投資を実現する、重要な一歩となるとして評価しています。その上で、技術開発の動向や経済界の意見を十分踏まえながら、産業競争力の維持・強化につながる形で、具体的な制度設計が進められるよう要望しています。 |

| GX製品市場創出 | 整合 | 「GX2040ビジョン(案)」のパブリックコメント募集に対する意見の中で、GX投資の予見性を高めるためにGX市場の創造が不可欠であること、GX価値の見える化や需要喚起策などの施策に加えて各種規制・制度的措置の導入時期を明記した具体的なロードマップを策定すべきであること、さらに、GX製品の生産に伴うコスト増が確実に製品価格に反映されるとともに、それを購入する消費者がコストアップを受け入れることで、社会全体で公平かつ公正にコストを負担できるように取り組むべきであることを提言しています。 |