TCFD推奨シナリオ分析

取り組み

2050年カーボンニュートラルの実現を目指すJFEグループではTCFDで推奨されるシナリオ分析に基づいて気候変動関連のリスクと機会を特定・評価し、組織戦略のレジリエンスを強化しています。TCFD提言で推奨される気候変動関連課題のガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標は「気候変動問題への取り組み」ページをご参照ください。

JFEを取り巻く気候変動関連の動きとJFEの取り組み

| 1997 | COP3京都会議「京都議定書」採択 |

|---|---|

| 2008 | 日本鉄鋼連盟「自主行動計画」開始 |

| 2013 | 日本鉄鋼連盟「低炭素社会実行計画」開始 |

| 2015 | COP21にて「パリ協定」採択 |

| 2017 | 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)最終報告書 公表 |

| 2018 | 日本鉄鋼連盟「長期温暖化対策ビジョン(ゼロカーボン・スチール)」公表 |

| 2019 | JFE「TCFD最終報告書の趣旨に対する賛同」を表明 JFE「TCFD推奨シナリオ分析」を公表 |

| 2020 | 日本経済団体連合会「チャレンジ・ゼロ」プロジェクトをスタート 経済産業省「ゼロエミ・チャレンジ企業」を公表 JFE「中長期ビジョン」にて個社目標を公表(2030年目標、2050年カーボンニュートラル) 菅内閣総理大臣「2050年カーボンニュートラル実現を目指す」ことを宣言 |

| 2021 | 日本鉄鋼連盟「我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日本鉄鋼業の基本方針」公表 JFE「JFEグループ環境経営ビジョン2050」にて2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップを公表 日本政府が「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定 |

| 2022 | JFE「鉄鋼事業の2030年目標を上方修正し、2013年度比で30%以上の削減を目標」を公表 日本鉄鋼連盟「地球温暖化対策への取組状況について カーボンニュートラル行動計画(低炭素社会実行計画)報告(2022年3月)」において、「フェーズⅠ目標(2020年度目標)に対する実績評価」、および2030年度のエネルギー起源CO2排出量(総量)を2013年度比30%削減することを公表 |

| 2023 | 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)」成立 |

| 2025 | 日本政府「GX2040ビジョン」を公表 JFEグループ長期ビジョン「JFEビジョン2035」および「第8次中期経営計画」(2025~2027年度)を公表 |

「チャレンジ・ゼロ」(チャレンジネット・ゼロカーボンイノベーション)は、日本経済団体連合会が日本政府と連携し、「パリ協定」が長期的なゴールと位置付ける「脱炭素社会」の実現に向け、企業・団体がチャレンジするイノベーションのアクションを、国内外に力強く発信し、後押ししていく新たなイニシアチブです。

JFEグループは、「チャレンジ・ゼロ」宣言に賛同し、さまざまなイノベーションに挑戦していきます。

経済産業省は、経団連やNEDOと連携して、脱炭素化社会の実現に向けたイノベーションに挑戦する企業をリスト化し、投資家等に活用可能な情報を提供するプロジェクト「ゼロエミ・チャレンジ」に取り組んでいます。JFEグループは、脱炭素化社会の実現に向けてTCFDサミット2021で発表された上場・非上場企業約600社の「ゼロエミ・チャレンジ企業」と位置付けられています。

JFEグループの具体的な取り組みの内容は以下の特設ウェブサイトに公表しています。

シナリオ分析

分析ツールと方法

シナリオ分析とは、気候関連リスクと機会を正しく認識した上で、現在の事業戦略に及ぼす影響を評価し、将来の事業戦略策定に活用していくものです。当社事業は気候変動の影響を大きく受ける可能性があるため、以下の2つのシナリオ(1.5℃シナリオ、4℃シナリオ)を設定しました。また、1.5℃シナリオ設定する際に、2℃/2℃未満のシナリオ※1も考慮しています。

いずれも国際エネルギー機関(IEA)が公表しているシナリオをベースとしつつ、1.5℃目標達成の実現性を高めるために主要排出国に共通でカーボンプライシングが導入されることを前提として分析を実施しました。

また、長期的なシナリオ分析については、鉄鋼製造における1.5℃シナリオ(IPCC1.5℃特別報告書)および、SSP(社会経済シナリオ)達成に向けた超革新技術の必要性を鑑みてリスク評価を行い、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを目標として設定しました。

| 設定シナリオ | 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | |

|---|---|---|---|

| 参照シナリオ | 移行面 |

国際エネルギー機関(IEA)による移行シナリオ

|

国際エネルギー機関(IEA)による移行シナリオ

|

| 物理影響面 |

国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による気候変動予測シナリオ

|

||

| 社会像 |

今世紀末までの平均気温の上昇を1.5℃未満に抑え、持続可能な発展を実現させるため、大胆な政策や技術革新が進められる。脱炭素社会への移行に伴う社会変化が、事業に影響を及ぼす社会を想定。

|

パリ協定に則して定められた約束草案などの各国政策(新政策)が実施されるも、今世紀末までの平均気温が4℃程度上昇する。

|

|

- ※12℃/2℃未満のシナリオは、「持続可能な発展シナリオ(SDS)」、「2℃シナリオ(2DS)」を使用しています。

- ※2出典:IEA「Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector」

- ※3出典:IEA「World Energy Outlook 2024」

- ※4出典:IEA「Energy Technology Perspectives 2017」

- ※5出典:IPCC「第5次評価報告書」

- ※6出典:IPCC「第6次評価報告書」

- ※7国によってカーボンプライシングが異なる場合、CO2排出規制が厳しい国の産業と緩やかな国の産業との間で国際競争力に差が生じ、その結果としてカーボンリーケージ(厳しい国の生産・投資が縮小してCO2排出量が減る一方、緩やかな国での生産・投資が拡大してCO2排出量が増加する)を引き起こすことになり、先進国と一部途上国へのカーボンプライシング導入が想定されています。

分析対象事業と期間

JFEスチール:鉄鋼事業、JFEエンジニアリング:エンジニアリング事業、JFE商事:商社事業を対象とし、一部グループ会社の事業も含めてシナリオ分析を実施しました。また、分析対象期間は2050年までとしました。

日本鉄鋼連盟「長期温暖化対策ビジョン」の方針との整合性

日本鉄鋼連盟は、2020年度を目標年次とする低炭素社会実行計画の達成に向けて取り組んできました。低炭素社会実行計画は2021年度に「カーボンニュートラル行動計画」へと改め、フェーズⅡ目標(2030年度目標)が改訂されました。それに加えて、2018年11月には2030年以降の「長期温暖化対策ビジョン」を策定し、公表しました。JFEスチールはこの長期ビジョンの策定に中核的な立場で参画しました。「長期温暖化対策ビジョン」は、鉄鋼製造における2℃シナリオの達成とともに、1.5℃シナリオへの超革新技術の必要性を示したもので、最終的な「ゼロカーボン・スチール」への挑戦を意味するものです。さらに、日本鉄鋼連盟では、2021年2月15日、「我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日本鉄鋼業の基本方針」を発表し、日本鉄鋼業としてゼロカーボン・スチールの実現に向けて、果敢に挑戦することを宣言しました。

一方、当社グループのシナリオ分析は、これら長期的な挑戦の途中段階において、当社グループの事業戦略の強靭性を確保していくことを企図しています。

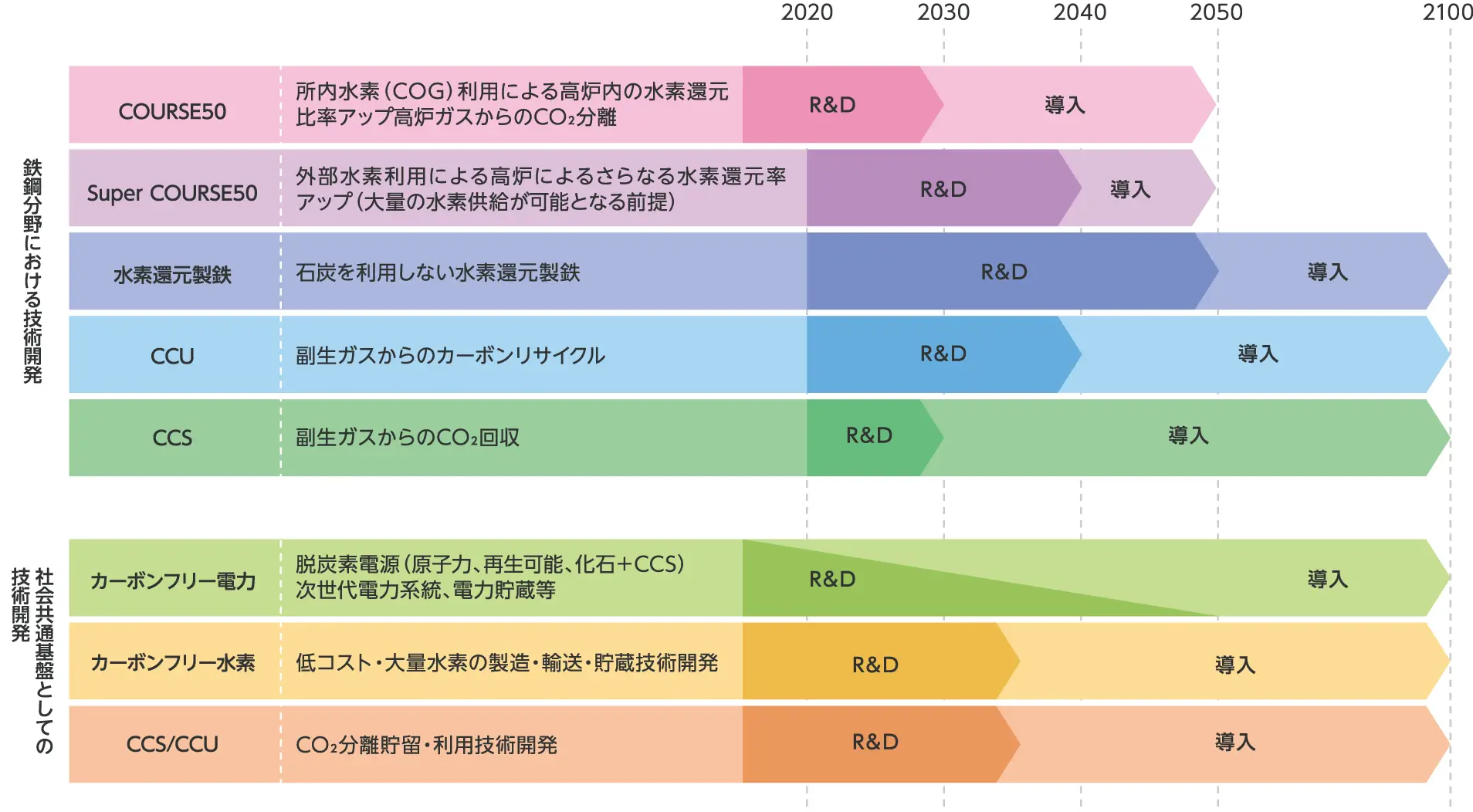

ゼロカーボン・スチール実現に向けた取り組み

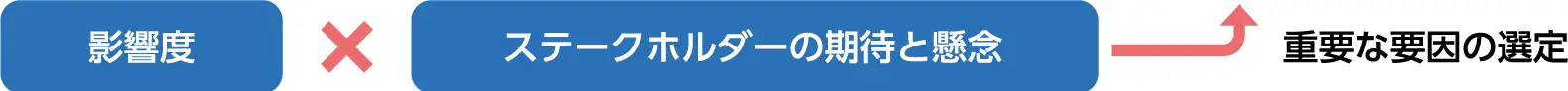

事業に影響を及ぼす重要なリスク機会・要因の選定プロセス

| STEP1: | 対象事業に影響を及ぼす要因をバリューチェーン上で俯瞰して整理 (バリューチェーンにおけるリスクと機会の詳細:JFEグループのバリューチェーン) |

|---|---|

| STEP2: | 要因を網羅的に俯瞰した上で、「要因に与える影響度」と「ステークホルダーの期待と懸念」を勘案し、特に重要な要因を選定 |

| 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | |

|---|---|---|

| 調達への影響 |

|

|

| 直接操業への影響 |

|

|

| 製品・サービス需要への影響 |

|

|

| 重要な要因の選定軸: | ●影響度(リスク機会が発生する可能性×発生した場合の影響の大きさ) |

|---|---|

| ●ステークホルダーの期待と懸念 |

シナリオ分析結果

JFEグループにとって、気候変動問題は事業継続の観点から極めて重要な経営課題です。グループのCO2排出量の99.9%を占める鉄鋼事業では、これまでにさまざまな省エネルギー・CO2排出削減技術を開発し、製鉄プロセスに適用することで、鉄鋼プロセスの脱炭素化に向けたリスクへの対応を進めてきました。その中で鉄スクラップの有効活用のニーズが高まり、これに対応すべく、高炉から電炉への鉄鋼製造のプロセス転換を図ると同時に、冷鉄源の確保への取り組みも進めていきます。今後は、環境負荷のさらなる低減に向けたプロセス開発を進めるとともに、これまで培ってきたさまざまな技術をグローバルに展開することで、気候変動対応を機会と捉え、課題解決に貢献していきます。

また、JFEグループは、お客様の使用段階で省エネルギーに寄与する高機能鋼材、再生可能エネルギーによる発電など、環境配慮型商品・技術を多数開発・保有しており、脱炭素を促進するソリューション需要の拡大に対応しています。今後、自動車の軽量化・電動化が一層進むことがが予測される中、JFEの高張力鋼板や電磁鋼板の機能をさらに高めることで、自動車向け等の鋼板需要の変化に応え、低炭素社会の実現に貢献していきます。

さらに、気象災害の多発による原料調達の不安定化や、気象災害による拠点災害といった物理的リスクへの備えも重要です。JFEグループは、これらのリスクに対応するためのレジリエンス強化を進めています。

今後も、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするというパリ協定長期目標達成に向けて、必要な技術の開発と普及に努めていきます。そして、すでに顕在化しつつある気象災害の激甚化に備え、社会インフラ向け鋼材の供給や建設により、国土強靭化にも貢献していきます。

分析結果

- ※財務影響はあくまでシナリオ分析に基づく想定値であり、実際の企業の業績とは一致しません

シナリオ分析の評価概要とJFEグループの取り組み

時間軸:短期(2027) ⇒2027年まで、中期(2035) ⇒2035年まで、長期(2050) ⇒2050年まで(最終)

FOCUS 重要な要因① 鉄鋼プロセスの脱炭素化

大規模な脱炭素を実現する超革新技術の導入

【電気炉など超革新技術の導入等による環境価値の高い鋼材の供給】 短期(2027) 中期(2035)

JFEスチールでは従来から省エネルギー技術開発による製鉄プロセスの高効率化、脱炭素化に積極的に取り組み、世界最高レベルのエネルギー効率を誇る製鉄プロセス技術を確立してきました。鉄鋼製造プロセスに対する社会的な脱炭素化要求の高まりを機会と捉え、これまでに開発した低炭素技術を各製鉄所へ広げることで、環境価値の高い鋼材の供給能力を有しています。

世界的な脱炭素の要請が強まる中、サプライチェーン全体でGHG排出量を減らしたいというニーズが高まり、特に自動車業界などでは低GHG排出鋼材への関心が急速に高まっています。IEA「Net Zero by2050」シナリオでは、電炉法による鉄鋼生産割合が2030年に37%、2050年には53%に達すると予想されており、今後、GHG排出量の少ない電炉法による鋼材製品への需要が拡大することが見込まれます。

このようなトランジション期において、JFEスチールは従来高炉プロセスでしか製造できなかった高機能・高品質鋼材の製造を可能にする革新電炉の導入を進めていきます。さらに、低炭素還元鉄の活用を進めることで、鉄鋼製造プロセス全体のGHG排出量削減を図っていきます。

2023年度上期からは、鉄鋼製造プロセスにおけるGHG排出量を従来の製品より大幅に削減したグリーン鋼材「JGreeX®」の供給を開始しました。現時点では、直ちにGHG排出量をゼロとすることは難しいことから、当社のGHG排出削減技術によって創出された排出削減量を、「マスバランス方式」を適用して任意の鋼材に割り当てることで、環境価値のある鋼材として供給しています。今後は、「JGreeX®」の供給能力拡大を通じて、社会全体の脱炭素化に貢献していきます。また、これらの取り組みを社会に広く認知してもらうため、環境価値のある鋼材の需要創出に向けたロビイングを積極的に行うとともに、鉄鋼連盟各社との連携による普及活動にも力を入れています。

長期(2050)

長期的には、JFEグループ環境経営ビジョン2050で公表した「2050年カーボンニュートラルの実現」を目指し、カーボンリサイクル高炉(CR高炉)、直接水素還元法での水素活用、電気炉法による高品質鋼材の製造方法の開発に取り組んでいます。なかでも、CR高炉+CCUを組み合わせた技術は、大量・高効率生産、高級鋼製造の特徴をもつ高炉法からのCO2を抜本的に削減するとともに、製鉄所内の高炉でCO2再利用を可能とすることでCO2排出の実質ゼロを目指す超革新技術です。高炉で再利用しきれなかったCOについては、CCUS(CO2回収・利用・貯留)技術の実用化に向けた検討も進めており、さらなる排出削減の可能性を追求しています。

【電気炉など超革新技術等のための投資負担の増加】 短期(2027) 中期(2035)

電気炉や超革新技術などの導入に伴い、カーボンニュートラル実現に向けた設備投資の負担が増加するリスクが存在します。JFEスチールでは、2030年度のGHG削減目標の達成に向けて、必要な設備投資に関する意思決定をほぼ完了しており、2021年度から2024年度にかけて、約0.4兆円のGHG削減投資の意思決定をしました。さらに、2035年までには約0.6兆円規模の投資が必要であると見込んでいます。

こうした大規模な投資を着実に継続していくためには、収益基盤の強化とともに、投資・技術開発資金の調達が不可欠です。そのため、JFEスチールでは、グリーンイノベーション基金などの外部資金を活用した研究開発の推進に加え、政府支援の獲得に向けたロビイング活動にも積極的に取り組んでいます。

また、GHG排出量を大幅に削減したグリーン鋼材「JGreeX®」の販売拡大を通じて、環境価値のある製品の市場浸透を図り、収益性と環境貢献の両立を目指しています。これらの取り組みにより、脱炭素社会の実現に向けた持続可能な成長と、長期的な競争力の確保を図っていきます。

長期(2050)

2℃シナリオと1.5℃シナリオにおける取り組む内容は大きく変わらないものの、その規模・対象についての検討は重要です。1.5℃シナリオを勘案した場合には、脱炭素技術の開発・実装化をさらに加速させる必要があると考えられますが、それにはより一層の巨額な研究開発・設備投資費が必要となります。また、安価で大量なグリーン水素・電力の安定供給のためのインフラ整備が前提となります。これらの課題に対しては、社会全体でのコスト負担のあり方の検討や、政府によるグリーン水素・電力供給の長期的戦略策定など、政府支援と社会との連携が必要と考えています。

カーボンプライシング導入による財務負担の増加および環境変化による排出削減目標のさらなる深化/厳格化

短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

世界各国でさまざまな形態のカーボンプライシング制度が導入されており、日本国内でも2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、GX推進法に基づく排出権取引制度(GX-ETS)が2026年度から本格的に導入される予定です。欧州では、炭素国境調整措置(CBAM)に関する議論が進んでおり、2026年の本格適用を前に、2023年10月1日から対象事業者に報告義務を課す移行期間が開始され、当社もこれに対応しています。

国内外のカーボンプライシング制度は、単価や課税対象の考え方が多様であり、現時点では不確定要素も多く、今後の動向を注視しつつ、その影響を適切に想定しておく必要があります。一方で、こうした制度は、環境価値のある鋼材が市場で正当に評価されるための重要な仕組みともなり得ます。

JFEスチールでは、制度設計が適切に行われるよう、政府等に対して必要な提言を行うなど、カーボンニュートラルに向けたエンゲージメントを積極的に展開しています。また、制度対応にとどまらず、確実なカーボンニュートラル技術の確立に向けた研究開発を継続し、技術的裏付けのある排出削減を実現することで、制度変更や環境変化に柔軟かつ持続的に対応していきます。

FOCUS 重要な要因② 鉄スクラップ有効利用ニーズの高まり

冷鉄源(スクラップ/還元鉄)の購入コストの増加

短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

炭素排出量が少ない電気炉法への注目が世界的に高まっており、電気炉設備の導入が各国で進展しています。JFEグループにおいても、既存電気炉の最大活用に加え、東日本製鉄所千葉地区への電気炉導入、西日本製鉄所倉敷地区への革新電炉の導入を決定しました。今後、スクラップや還元鉄などの冷鉄源に対する需要が一層高まることが予想され、鋼材の品質維持および安定的な生産に必要な冷鉄源の調達に関して、コスト増加のリスクが懸念されています。これに対応するため、JFEグループでは、お客様・ユーザーとのスクラップ回収連携を強化し、高品位スクラップの安定確保を図っています。また、低品位・難使用スクラップの使用技術の確立に向けた研究開発を進め、スクラップの取扱量を拡大し、資源の有効活用を推進しています。

さらに、安定的な還元鉄の調達を目的として、中東還元鉄プロジェクトへの参画を通じた取り組みも実施しています。これらの活動により、冷鉄源の調達リスクを低減しつつ、製造コストの削減を図っています。

加えて、環境価値の高い鋼材の市場評価を踏まえ、これらのコストを適切に鋼材価格へ転嫁することで、持続可能な事業運営を目指しています。

高炉から電炉へのプロセス転換による電力需要の増加

短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

高炉から電気炉へのプロセス転換には、大量の電力が必要となります。電気炉で冷鉄源を溶解するための電力に加え、高炉等で発生していた副生ガスが得られなくなることで、製鉄所内の加熱炉等で使用していた熱源を補うための電力も新たに必要となります。このような電力需要の増加は、製造コストの増加リスクを伴うため、JFEスチールでは、プロセスの効率化や技術革新を通じた製造コストの削減に取り組んでいます。また、環境価値の高い鋼材の市場評価を踏まえ、これらのコストを適切に販売価格へ転嫁することで、持続可能な事業運営を目指しています。さらに、電気炉プロセスの安定的な運用には、大量かつ安定した電力供給と競争力のある電力価格が不可欠です。当社では、これらの実現に向けて、政府に対して電力の安定供給・価格に関するロビイングを積極的に行い、制度整備やインフラ強化に向けた政策提言を進めています。

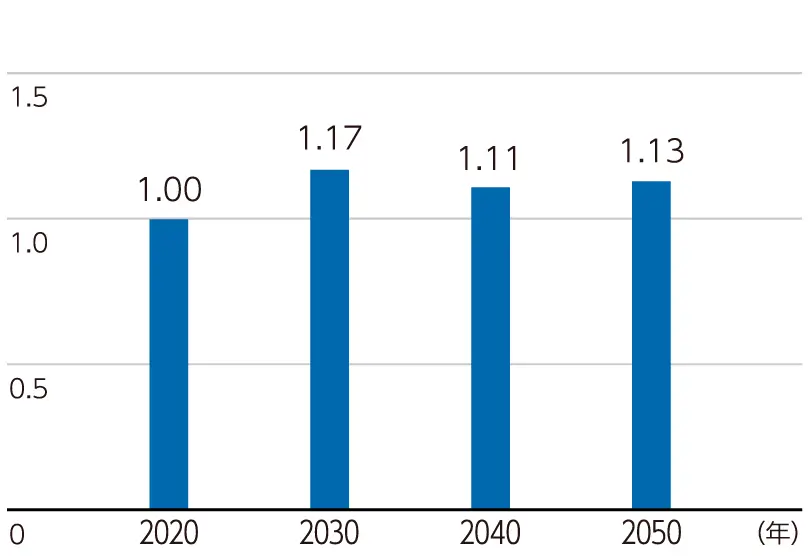

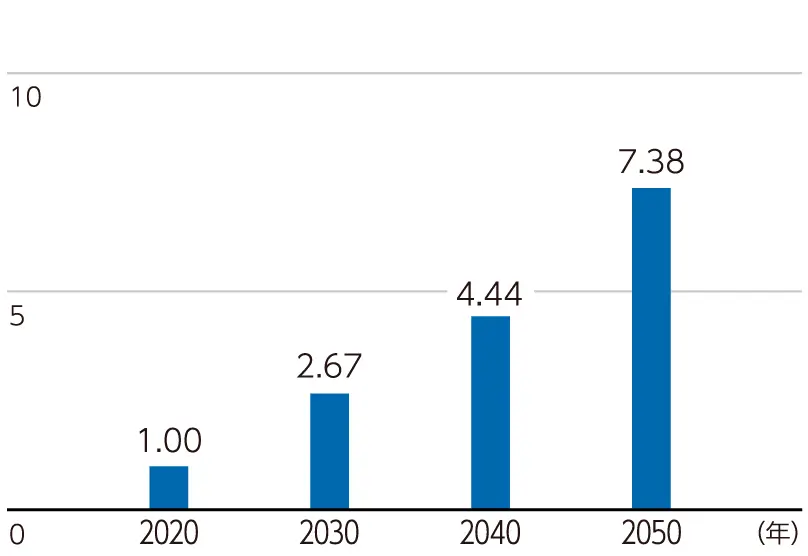

FOCUS 重要な要因③ 自動車向け等の鋼材需要の変化

EV生産等による販売品種構成の変化

【EVモーター用電磁鋼板の販売量が増加】 短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

自動車の電動化に伴い、鋼材需要の構成に変化が生じることが予想されます。モーター用の電磁鋼板の需要拡大に加え、電池搭載による重量増加への対応として鋼材の軽量化や、電池を保護のためのフレーム強化など、鋼材の品種構成が多様化しています。JFEグループでは、この変化を機会と捉え、対応を強化しています。まず、電磁鋼板の製造設備の増強として、西日本製鉄所倉敷地区における無方向性電磁鋼板の製造能力を現行比で3倍に増強する工事を進めています。さらに、電磁鋼板のグローバル加工・流通体制の構築にも取り組み、世界的なEV市場の拡大に対応しています。

【衝突安全性向上に伴うハイテン鋼板の販売量の増加】 短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

軽量化と衝突安全性能の両立を図るため、超ハイテン鋼板の製造能力の増強として、西日本製鉄所福山地区に新たな溶融亜鉛めっきライン(CGL)の新設を決定しました。製品開発面では、「1.5ギガパスカル級冷延鋼板」の実用化に加え、鉄の性能を最大限に引き出す高機能製品の開発として、少量の樹脂を活用したマルチマテリアル構造(高延性・高密着性樹脂を超高強度鋼板製の部品本体と薄肉鋼板製の部品でサンドイッチした構造)を開発し、自動車骨格部品のさらなる軽量化と衝突安全性能の向上を実現しています。

【マルチマテリアル化での他素材への転換による鋼材販売量の減少】 短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

一方で、自動車軽量化のための素材転換として、アルミニウムや炭素繊維強化プラスチック(CFRP)への移行リスクが想定されます。しかし、これらの素材は鋼材と比較して製造コストが高く、ライフサイクルでのCO2排出量が多いことが指摘されています。カーボンプライシング導入が想定される1.5℃シナリオでは、鋼材とこれらの素材との価格差はさらに拡大する可能性があり、マルチマテリアル化は高級車では一定程度進展するものの、大衆車では限定的と見込まれます。仮に高級車のドア等のパネル部品がすべてアルミニウムに置き換わった場合でも、その重量減の影響は高級車・大衆車全体の車体材料の5%にとどまると想定されます。自動車生産台数の増加を加味すれば、車体向け鋼材需要への影響は限定的と考えられます。

世界の自動車用特殊鋼需要推計

世界の自動車用電磁鋼板需要推計

- ※縦軸:鋼材需要量(INDEX:2020年の需要推計値を1.00とする)

- ※出典:経済産業省「自動車新時代戦略会議」資料より当社推計

FOCUS 重要な要因④ 脱炭素を促進するソリューション需要の拡大

脱炭素ソリューションビジネスの商機の拡大

【再生可能エネルギー関連事業の拡大】 短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

炭素を排出しない再生可能エネルギーを利用した発電プラントの需要は、今後ますます増加すると見込まれています。エンジニアリング事業において、バイオマス発電※1・地熱発電※2・太陽光発電※3・風力発電などの再生可能エネルギープラントの設計・調達・建設・運営(EPC・O&M※4)を一貫して展開し、事業の拡大を進めています。

特に、日本政府が2050年までのカーボンニュートラル実現に向けた「グリーン成長戦略」の柱の一つとして位置付ける洋上風力発電については、JFEエンジニアリングを中心に、着床式基礎構造物(モノパイルなど)の製造事業に参入、国内初のモノパイル式基礎製造工場を建設し、2024年4月より稼働を開始しました。※5加えて、鉄鋼事業では大単重厚板の鋼材供給、商社事業では台湾や、今後の需要地である東・東南アジアなどの情報の提供を含めたサプライチェーンマネジメント構築を進めており、グループ全体として取り組んでいきます。

さらに、再生可能エネルギー分野に加え、CCUS(CO2回収・利用・貯留)ソリューションの開発・実装や、グリーン水素・アンモニア関連技術の事業化にも注力しています。これらの次世代技術への取り組み強化を通じて、脱炭素社会の実現に向けたソリューション提供を加速し、環境価値の高いビジネス機会の創出に貢献していきます。

- ※1JFEエンジニアリング バイオマス発電

- ※2JFEエンジニアリング 地熱発電プラント

- ※3JFEエンジニアリング 太陽光発電事業

JFEテクノス 太陽光発電システム - ※4Engineering, Procurement, and Construction(EPC)および Operation and Maintenance(O&M)事業

- ※5JFEエンジニアリング モノパイル式基礎製造拠点竣工

【Waste to Resource関連事業の拡大】 短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

資源循環と有効活用の観点から、廃棄物処理施設でも廃棄物由来の発電量の増加に向けた取り組みが進んでいます。エンジニアリング事業では、廃棄物焼却炉の発電量の増加につなげることが可能な完全自動運転※6に取り組んでいます。加えて、これら再生可能エネルギーをメイン電源とした電力の小売事業※7、ならびに再生可能エネルギーを活用したエネルギーの地産地消に焦点を当てた「地域新電力※8」の設立・運営の支援にも積極的に取り組んでいます。

これまで一般的であった拠点単位のエネルギー最適化にとどまらず、JFEエンジニアリングでは、複数の拠点を一括管理しエネルギー最適化を提供するサービス「多拠点一括エネルギーネットワークサービス(JFE-METS)」※9を展開しています。複数の拠点でのエネルギー消費実態を分析し、各拠点に全体最適となるエネルギー関連設備を配置、運営し、遠隔地も含めたエネルギー融通を実施することで、総合的に省エネルギー、CO2削減を実現します。

- ※6JFEエンジニアリング BRA-ING

- ※7アーバンエナジー 小売電気事業

- ※8アーバンエナジー 地域新電力支援事業(自治体向けサービス)

「官民連携の地域エネルギー事業への取り組み 地域新電力事業の展開」(CSR報告書2022 P.116) - ※9JFEエンジニアリング「JFE-METS」

【低炭素ビジネス(エコソリューション)の拡大】 短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

鉄鋼業においては、世界の粗鋼生産の約5割を占める中国や、今後さらなる経済発展と生産拡大が見込まれるインド、ASEAN諸国等において、省エネルギー鉄鋼技術(エコソリューション)の普及の余地は十分にあります。日本で普及している先進的な省エネルギー技術を国際的に移転・転換することで、2030年度時点で全世界で4億t-CO2超の削減ポテンシャルがあると試算されており、そのうち日本の貢献は約8,000万t-CO2と推定されています。

JFEスチールでは、長年に渡り鉄づくりを通じて培ってきた製造・操業技術を、鉄鋼業に限らず、幅広い産業のお客様の課題解決に活用するため、ソリューションビジネス「JFE Resolus™(レゾラス)」を立ち上げました。事業環境や市場が大きく変化する中、自社の製造技術のさらなる高度化を図るとともに、JFEグループで開発・蓄積してきた技術やノウハウを、「JFE Resolus™」ブランドとして、積極的に提供し、お客様ととも持続可能な成長を目指す取り組みを進めています。

FOCUS 重要な要因⑤ 気象災害多発による原料調達不安定化

原料調達の不安定化

短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

JFEスチールでは、気候変動の影響による鉄鋼原料調達の不安定化リスクに対して、複数の対策を講じています。主要な原料調達先である豪州では、今後台風の発生頻度が倍増することが想定されており、一定期間の生産・出荷停止が発生した場合、原料在庫の枯渇によって鋼材の供給に影響を及ぼす可能性があります。このリスクに対応するため、代替調達の強化と原料ソースの分担を進めています。具体的には、中国港湾在庫からのスポット調達や、近距離ソースであるインドネシアなどからの調達拡大、豪州の被災していない地域の積出港からの別銘柄の前倒し購入・契約増加などにより、調達の柔軟性を確保しています。また、グループ会社であるPhilippine Sinter Corporationでの原料備蓄や外部ヤードの活用を通じて、供給途絶時のリスク緩和を図っています。さらに、JFEスチールは、豪州の製鉄用原料炭サプライヤーであるホワイトヘイブン社が保有するブラックウォーター炭鉱の原料権益の取得(10%)を行いました。これは、製鉄用原料炭の新規開発や拡張が困難となる中、高品質原料の安定調達を可能にする重要な取り組みです。

今後、鉄鋼プロセスの脱炭素化により必要な原料の多様化が想定され、それらの原料についても気候変動リスクも考慮した調達ソースの開発・分散に引き続き取り組んでいきます。

FOCUS 重要な要因⑥ 気象災害による拠点損害

製造拠点の台風・大雨・渇水被害の発生

短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

今後、台風や大雨が激甚化により2018年に発生した西日本豪雨レベルの災害の発生頻度が増加することが想定されています。JFEスチールでは、こうした気象災害による影響を最小限に抑えるため、製造拠点の浸水・渇水対策をすでに実施済みであり、現時点では重大な影響は想定されていません。

具体的には、製鉄所の洪水災害対策として約65億円を投資し、排水設備の増強等を完了しています。また渇水災害対策として約35億円を投資し、海水を淡水化する装置を一部の製鉄所に導入済です。1994年の渇水災害以降、甚大な渇水災害は発生しておらず、今後発生頻度が増加した場合でも、既存の対策により安定した操業が可能と考えています。

さらに、製鉄所はいずれも海岸部に位置しているため、海面上昇による浸水リスクも想定されていますが、2050年頃までの海面上昇は20~30cm程度(2100年時点で気候変動影響が最も著しく発現する場合で70cm程度の上昇)と見込まれており、これは高潮による浸水が生じるほどの水位ではありません。今後も、気象災害の状況を継続的に分析しながら、将来に備えた対策の検討・強化を進めていきます。

FOCUS 重要な要因⑦ 国土強靭化

インフラ強化・災害対策の強化

短期(2027) 中期(2035) 長期(2050)

JFEグループは、国内外での近年における気象災害の頻発化・激甚化を重く受け止めています。生活が危険にさらされることは非常に大きなリスクであり、生活・経済活動に欠かせない重要インフラの機能を維持するための防災・減災対策、国土強靭化への貢献はJFEグループの使命です。

高強度H形鋼・鋼管杭や鋼矢板等の建設用鋼材を用いた重要構造物の耐震化や決壊が頻発している堤防の補強、ハイブリッド防潮堤や鋼製透過型砂防堰提等の災害対策関連製品、さらにはエンジニアリング事業における基幹インフラ分野においては、橋梁、ガス・上下水道、パイプラインなどさまざまなインフラ工事への対応が可能であり、JFEグループの総力を結集して貢献することが可能です。

JFEグループ環境経営ビジョン2050と気候変動シナリオ分析に関連するページ

- 低炭素社会実行計画:政策エンゲージメント

- 気候変動関連の目標と実績:2024年度のKPI実績と2025年度のKPI

- 気候変動に向けた取り組み:気候変動問題への取り組み